ネットトラブル防止教室(11月26日)

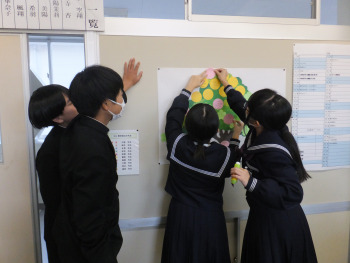

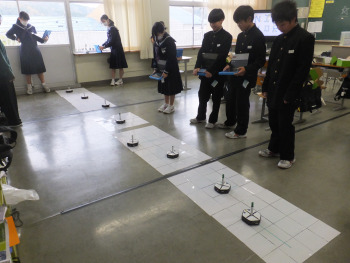

2限目に7~9年生

3限目に4~6年生を対象にネットトラブル防止教室がありました。

講師には、氷見警察署刑事生活安全課の方と、県警察少年サポートセンターの方が来てくださいました。

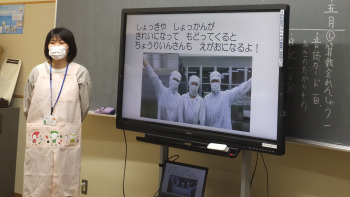

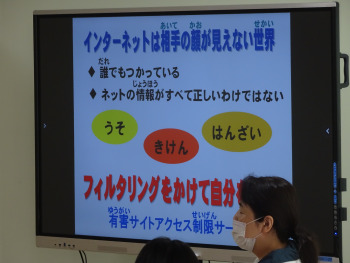

インターネットに接続される機器をもっているということは、犯罪に巻き込まれて被害者になったり、ちょっとした投稿によって加害者になったりする可能性があることを教えていただきました。

「インターネット上では、どんな人にもなりすますことができる。性別も年齢も本当かなんてわからない。知り合った人に簡単に個人情報や画像等を送ってはいけない。大変危険な行為です。」と教えていただきました。未成年者の被害者の9割が中高生だということも知りました。

生徒からは、SNSの使い方ついて今まで以上に注意をしていきたいと感想を聞くことができました。

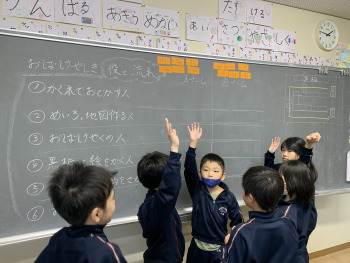

顔を見て話していると表情やイントネーション等で話の内容が分かるが、メールやLINEでは、文字だけのやりとりになるので、言葉の受け取り方の勘違いから「仲間はずれ」や「いじめ」に発展することが多いことを聞きました。

児童からは、言葉の意味をよく考えたり、相手に確認したりして勘違いしないように気を付けたいと感想を聞くことができました。

SNSとは上手に付き合っていかなければならない世の中になっています。

危険と背中合わせであるということを意識して通信機器を使用してほしいです。