1~4年生 球技大会(10月1日)

美風・体育委員会主催の球技大会、第3回目は1~4年生のドッジボールを行いました。

司会進行・運営は、5~6年生が行いました。

どのチームも盛り上がる試合でした!

他のチームの応援をしています。

5~6年生の係の児童も、自分の役割をしっかり果たしてくれたおかげで、前期ブロックの仲がより深まる、楽しい球技大会になりました!

美風・体育委員会主催の球技大会、第3回目は1~4年生のドッジボールを行いました。

司会進行・運営は、5~6年生が行いました。

どのチームも盛り上がる試合でした!

他のチームの応援をしています。

5~6年生の係の児童も、自分の役割をしっかり果たしてくれたおかげで、前期ブロックの仲がより深まる、楽しい球技大会になりました!

7年生と9年生は柔道の授業がありました。

まずは7年生です。

受け身の練習をしました。

前受け身は、肘から手までを床につけて受け身を取ります。

言われたポイントを意識してできました。

後ろ受け身です。

畳をバン!とたたく音がそろってきれいでした。

横受け身です。

手は体から45度の位置でたたくこと、もう一方の手は帯をもつことを意識してできました。

前回り受け身を練習しました。

7年生はまだ2回しか授業をしていませんが、前回り受け身ができるようになりました。

7年生は受け身が上手にできたので、固め技に進みました。

けさ固めと横四方固めを習いました。

固め技のやり方を一通り確認した後、抑えられた人が逃げてみました。

「絶対抑えるぞ!」「逃げるぞ!」と強気で、勝負を楽しみました。

次は9年生です。

9年生は、小内刈り、大内刈り、体落とし、払い腰の4つを練習しています。

それぞれの立ち技の、打ちこみ練習をしています。

釣り手がぐっと上げることを意識しています。

足を外側に出すことがポイントになると教えてもらってから、すぐ実践していました。

9年生は立ち技に挑戦していますが、相手の安全にも気を付けながら練習することができています。

体落としと払い腰は今日初めてやってみましたが、「どこに足を出す?」「難しい!」と言いながらも繰り返し練習し、スムーズにできている人もいました。さすが9年生!

今日は7年生と9年生の授業でしたが、8年生でも立ち技の練習を始めています。

どの学年も、ペアで協力しながら技の習得を目指しています。

最後の実技テストに向けて、頑張っていきましょう。

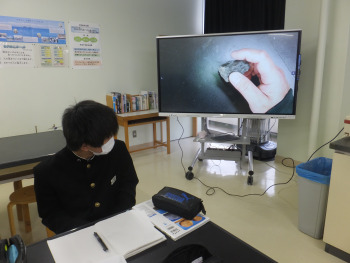

2月13日(木)1限 理科

今日は、堆積岩の見分け方についての学習です。

いくつかの石を、実際に見て触って確認しながら見分けていきます!

最初に「れき岩」「砂岩」「泥岩」を探します。

「れき岩はこのゴツゴツした石だと思う!」

「砂岩と泥岩の見分け方が難しい…」

「この黄土色の石は砂っぽい、でもこの灰色の石も粒が細かいよ」

「この黄土色の石は砂っぽい、でもこの灰色の石も粒が細かいよ」

観察をしながら細かい特徴に目を向け、3種類の石を見分けることができました。

続いて、「石灰岩」「チャート」「凝灰岩」を探します。

大きな画面で石の特徴を確認しました。

以前学習した「火成岩」の復習も行い、違いを改めて確認しました。

いつもよく見ている石ですが、新しいことが分かると、とても興味深いですね。

さて次回からは、いよいよ、みんなが楽しみにしている「化石」の学習に入ります。

体育の時間に、柔道の学習をしました。

今日は立ち技を中心に練習に行い、

「大内刈り」「小内刈り」「体落とし」「大腰」を習いました。

「大腰」は、今日初めて習った技です。

自分の腰に相手の身体を乗せることが難しく、苦戦していましたが

「1、2、3」と口ずさみ、一つ一つの手順を確認しながら練習に取り組んでいました。

この調子で、立ち技をマスターできるように頑張りましょう!

9月19日(木)

宿泊学習を来週に控えている中期ブロックで

しおりの読み合わせをしました。

全員で、2日間の日程を確認しました。

その後、野外炊飯のグループごとに分かれて「ピーラー」や「たわし」等の持ち物を分担しました。

皆で話をするうちに、だんだん実感が湧いてきたでしょうか。

明日は荷物点検と係の打合せ、整列の練習をします。

6限 多目的ホールに、中期ブロックの児童生徒が集まりました。

今月25日、26日に行う「宿泊学習」に向けた初めての集会です。

今年度も能登青少年交流の家で活動をします。

宿泊学習の目的と、青少年交流の家でのルールについての説明を聞いた後、

5つの班に分かれ、係を決めました。

班長を中心に、話し合いながら決めていました。

最後に、1日目に実施するレクリエーションについて、

7年生から説明がありました。

今回初めての宿泊学習となる5年生も、真剣に話を聞いていました。

当日まで、何度か中期ブロックで集まって準備をします。

よい活動になるよう、学年の枠を超えて協力ながら取り組んでいきましょう。

今日は、後期課程の生徒で応援の隊形を確認しました。練習の最後に、実際に応援の通し練習を行いました。今日の反省を生かし、来週は応援の完成を目指します!

また、初めて和太鼓を使って練習してみました。