4年生 サイフォンの仕組み -椎名道三を追って-(11月27日)

4年生の社会科では、十二貫野用水を作った椎名道三や用水づくりの工夫について学習しています。

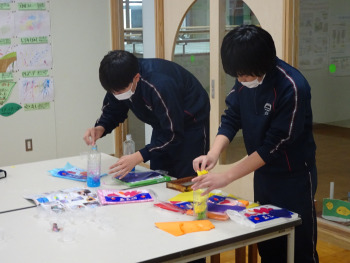

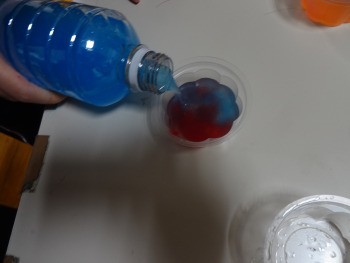

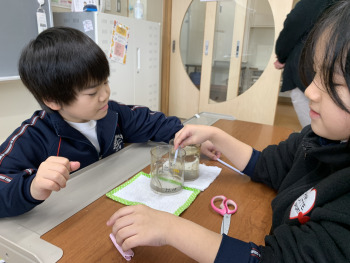

今日は、土地の低いところから高いところに水を送った「サイフォンの仕組み」を理解するために、実験を行いました。

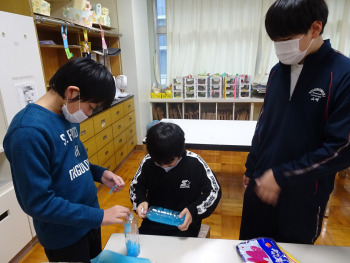

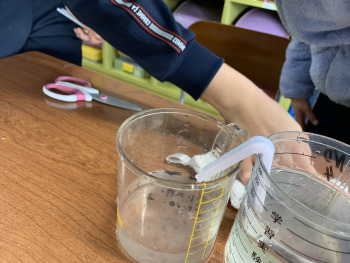

切ったストローに空気が入らないように水を入れると・・・

なんと、水がストローを上って反対側の容器に移動していきました!

その様子を見て、驚く子供たち。

「すごい!!」「成功したよ」とうれしそうです。

「ストロー2本でやってみたい」

「ストローの長さを変えるとどうかな」

と好奇心が膨らみます。

この実験を通して、これを石管で行った道三の技術の高さについて気付くことができました。

そして、今日の社会を築いた先人の工夫と努力について、改めて感じることができました。