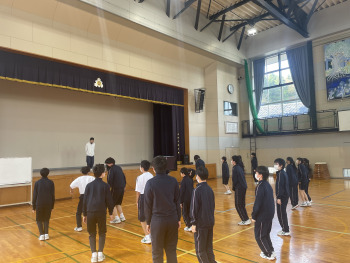

7年生保健体育科:ダンスが始まりました!(11月8日)

今日は、今年度初めてのダンス指導がありました。今年も講師に内山圭二先生をお招きして、4回ダンス指導をしていただきます。

始めに内山先生から、

「今年の7年生は、ゆったりなヒップホップの曲で、簡単なステップを中心にダンスの振り付けをしました。難しいことはしないので、動きを大きく、元気よくダンスをしよう」

と話がありました。

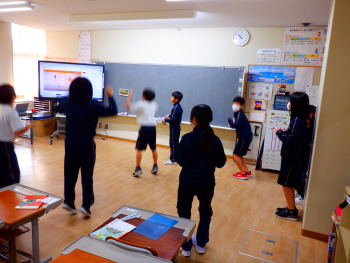

準備体操をしてから、ステップの練習をしました。

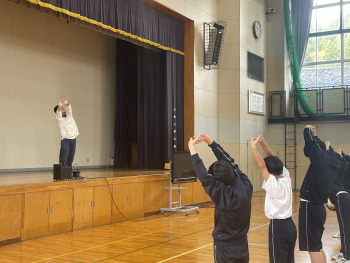

ステップ練習では、基本的なステップやシャッフル、ランニングマンをしました。

生徒たちは、ステップに慣れてくると動きを大きくしたり、上下にリズムを取ったりして、ヒップホップダンサーの雰囲気を出していました!!

ランニングマンです。

基本のステップを確認した後は、すぐに曲に合わせて振り付けを覚えていきました。

内山先生は、どんどん振り付けを覚える7年生のみなさんの様子に驚いておられました。

振り付けを覚えてきたら、内山先生から

「シンプルに大きく動こう」

「テンポを数えて動きを揃えよう」

など、さらにレベルアップするポイントをアドバイスしていただきました。

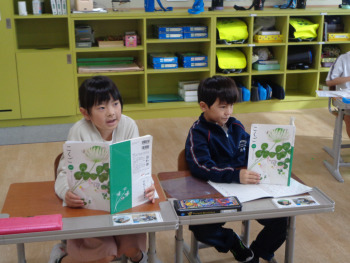

最後に二人一組になり、今日の振り付けを見合いました。

内山先生からは、

「今日で、1/3まで振り付けをしたので、この後もどんどん進んでいきますよ」

「目標は、振りを覚えて自信をもってダンスしよう、大きな動きでダンスするとカッコいいよ」

と教えていただきました。

12月8日(金)のダンス発表会に向けて、7年生みんなでがんばっていきたいと思います。