7年生 柔道(10月3日)

講師の先生に教えていただける柔道の授業が、今日を含めてあと2回になりました。

今日は、初めての「立ち技」に挑戦しました!

小内刈りと大内刈りを練習しました。

柔道の立ち技といえば、背負い投げのイメージがあったそうで、

「こんな足を刈る技があったのか!」

と興味をもって講師の先生の説明を聞いていました。

次回は引き手・釣り手をうまく使い、相手のバランスを崩して技をかけられるように練習していきましょう。

講師の先生に教えていただける柔道の授業が、今日を含めてあと2回になりました。

今日は、初めての「立ち技」に挑戦しました!

小内刈りと大内刈りを練習しました。

柔道の立ち技といえば、背負い投げのイメージがあったそうで、

「こんな足を刈る技があったのか!」

と興味をもって講師の先生の説明を聞いていました。

次回は引き手・釣り手をうまく使い、相手のバランスを崩して技をかけられるように練習していきましょう。

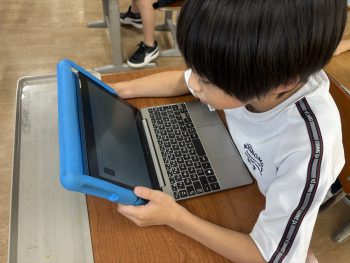

今週の3年生の様子を紹介します。

プログラミングの学習では、「フラッピーバード」「Beaver Achiever」「スクラッチ」にチャレンジしました。

子供たちの技術は、回を重ねるごとに上達し、集中して問題に取り組んでいました。

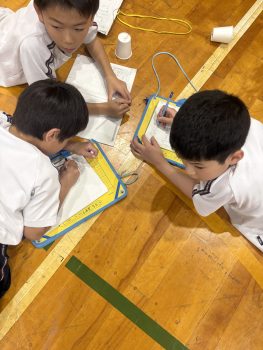

理科の「音を調べよう」の学習では、音の伝わり方を調べました。

まずは、これまでの経験から「離れた場所でも音が聞こえてくることがある」と気付きました。

そして、どのようにして音が伝わるのかを糸電話を使って実験しました。

糸をまっすぐにのばした状態、緩めた状態、つまんだ状態で比べ、聞こえ方の違いをノートにまとめました。

実験結果を基に話し合い、ふるえが糸を通って音が聞こえているということが分かりました。

他にも「4人でも聞こえるのかな」と、自分たちで考えたやり方で実験している子供もいました。

新たな課題に進んで取り組む姿がとてもすばらしいです。

これからも、「やってみよう!」「どうなるのかな?」をたくさん探して、学習を進めていきましょう。

7年生は来年の今、「14歳の挑戦」に行きます。

その準備学年である今年は、「働くとは何か?」「各事業所の地域貢献に向けての取り組み」を知るため、「プロから学ぶ、『13歳の発見』」に行きました!

各事業所での見学、体験の様子です。

◎有限会社 次郎平

次郎平さんの看板商品、「きんつば」ができるまでの工程を見学しました。

職人さんが集中しながら作業されている様子を、真剣に見ていました。

「次郎平さんならではの、こだわりは何ですか?」

「完成までに、どれくらいかかりますか?」

気になることを、次から次へと質問していました。

ここから、2班に分かれました。

A班

◎コマツ氷見第二工場

「工場でどのような仕事をされているか」を主に教えていただきました。

普段、なかなか見ることができない現場には興味津々でした!

来工記念の1枚です!

◎金沢医科大学 氷見市民病院

院内を見学しました。

採血室では、採血する際に使うライトを実際に生徒の腕に当てていただきました。

血管がどこにあるかを確認するためのものです。

思わず「うわぁ!」「なんだこれ!」とリアルに映し出させる自分の血管に驚きました。

流動食を初めて食べてみました。

「どんな味だろうか・・・?」

恐る恐る口に運び・・・

「にんじんの味が強いね」

「見た目は違うけど、味は普段食べるものとあまり変わらないね」

◎氷見漁港場外市場 ひみ番屋街

「番屋街がなぜつくられたのか」、「来場者の都道府県ランキング」等を教えてもらいました。

氷見に住んでいても、初めて知ることがたくさんありました!

実際に館内を見学して、氷見の特産物や人気商品を改めて知ることができました。

7年生が楽しみにしていた昼食タイムです!

◎氷見温泉郷 くつろぎの宿うみあかり

まずは、「働くとは何か?」「社会って何?」「社会人とは?」について

来年「14歳の挑戦」に行く7年生にとって、大切なことを教えていただきました。

館内を見学しました。

景観のよい食事会場、清潔感・高級感のある食事会場から、大切にされているブランドコンセプトが伝わりました。

仕事体験をしました。

夕食の食事で使うトレーに消毒をし、紙を敷きます。

丁寧に作業していました!

スープをよそっています。

盛り付けられた料理を、決められた個数分だけトレーに入れます。

皿を仕分けています。

チームワーク抜群な模様でした!

フロントに立つ体験をしました。

手をかさね、腰から曲げておじぎをします。

「13歳の発見」を通して、「働くこと」の意義、各事業所の「地域貢献」について学ぶことができた7年生でした。

今8年生が「14歳の挑戦」に行っています。来年は、ぜひこの体験を生かして、一人一人が目当てをもって、活動に取り組みましょう。

今回、貴重な体験をさせていただいた各企業・事業所の皆様、ありがとうございました。

今日は、国立能登青少年交流の家へ、校外学習に行ってきました。

野外炊飯では、職員の方の説明を聞いた後、それぞれの班に分かれて活動に取り組みました。

薪割りやかまどの火の調節をしたり、

白米を研いだり、野菜を切ったりしました。

みんなで協力してカレーライスを作ることができました。

どの班もおいしいカレーライスができたので、みんなお腹一杯食べました。

片付けもみんなで協力して取り組んだので、すばやく終わりました。

野外炊飯の後は、柴垣海岸に移動して砂像造りです。

今回、みんなが造るのは、熊無のマスコットキャラクター「くまタロー」と「ろんくまチャン」です。

まず、大きいバケツの中に、砂と海水を入れて棒で押し固めます。

バケツいっぱいに砂を入れて固めた後、協力してバケツを抜きました。

最初はなかなかバケツを抜くことができず苦戦していましたが、理科で学習した「てこの原理」を使ってなんとか抜くことができました。

勉強したことを生かしていますね。

次に、絵を見ながら道具を使って形をつくっていきました。

形をつくっていくのはとても難しく、最初は上手くできるか分かりませんでしたが、最後にはみんなが満足のいく作品ができあがりました。

「ろんくまチャン」

「くまタロー」

体をたくさん使って、思い切り活動した一日。

帰りのバスの中は、とても静かでした。

一人一人が自分の役割を果たし、みんなと協力することができた、すばらしい校外学習でした。

これからも、今日の学びを生かし、前期課程のリーダーとして、成長していきましょう。

8年生は、来週の5日間(29日~10月3日)、

「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」のため、7つの事業所に分かれて活動をします。

その前日にあたる今日、結団式を行いました。

はじめに、8年の代表生徒が

「日頃の生活では学ぶことのできない『働くことの大変さ、やりがい』を学んできたいです。

この活動ができることに感謝して、有意義なものにしていきたいです」

と、活動に対する決意表明をしました。

校長先生からは、

「『相手の目を見て挨拶をする』ということでも、

学校では「今日できなかったら、また明日できるように」と言えるけれど、社会は違う。

挨拶ができるか、よい返事ができるか、よい姿勢でいるか、

その1回きりで、相手への印象が決まることがある」

と、社会のルールやマナーを守ることの大切さについてお話がありました。

そして、

「自分のよいところを生かすにはどうしたらよいか、考えながら活動してほしい」

「学校を卒業して、社会に出ていくためには、今の自分にどんな課題があるのか見つけてきてほしい」

とエールをいただきました。

普段の学校生活とはまるで違う生活が始まります。

慣れないことばかりだと思いますが、全てを学びにしてきてほしいと思います。

執行部では、今週毎日挨拶運動を行っています。

月曜日の挨拶強化集会では、一人一人が自分の挨拶について振り返り、気持ちのよい挨拶について考えました。

今朝のみなさんの挨拶を見ていると、自分から進んで挨拶をする児童生徒のみなさんが増えてきていました。

執行部では、自分から大きな声で元気よくあいさつができた児童生徒のみなさんを昼の放送で紹介しています。

進んで挨拶をして、気持ちのよい学校生活にしましょう。

算数では、「わかりやすくせいりしよう」という学習を進めています。

今日はみんなで魚つりをしました。

そして、チームごとに釣った魚の数を数えました。

数える中で、種類ごとに数えたり、並べて数えたりすると分かりやすいことに気付きました。

次回の算数では、これを表にまとめていきます。

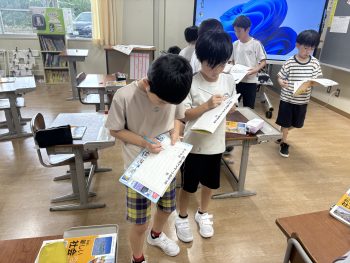

図工では「いっしょに おさんぽ」という学習をしました。

粘土で自分と一緒に散歩したい人や動物、虫を作りました。

作品を作った後は、鑑賞タイム!

友達はどんな物をつくったのかな?と見合ったり、質問したりしながら、詳しく紹介しました。

また連休明けも、楽しく学習を進めていきましょう。

音楽の学習では、「いろいろな楽器で演奏しよう」を目当てに、色々な楽器をリズムに合わせて演奏しました。

それぞれの楽器から、出会ったことのない音を聞き、それぞれの楽器のよさや使い方を学びました。

友達と協力して楽しそうに演奏をしている姿が素敵ですね!

2学期の会社活動が始動しました。

学校生活がもっと楽しくなるように、それぞれの会社で工夫した活動を楽しみにしています。

1学期の反省を生かして、責任感をもって活動に取り組むこと期待しています!

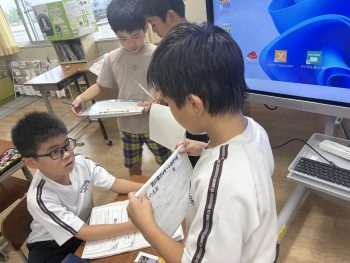

今週の3年生の様子を紹介します。

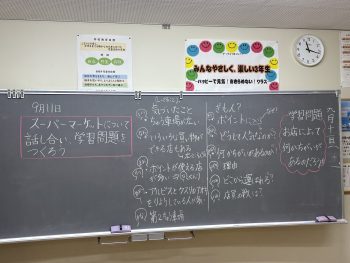

社会科の学習で、買い物アンケートの結果をまとめました。

買い物アンケートへのご協力ありがとうございました。

どの店によく行っているのかや、どうしてそのお店に行くのか理由を紹介し合いました。

そして、次の時間でこれまでの学習で気付いたこと、疑問に思ったことを出し合い、学習問題を調べました。

友達の意見を聞きながら、

「まだ気付いた!」

「他にもあるよ」

と、さらに新たな考えを発表し合いました。

学習問題を基に、調べ学習を進めていきましょう。

理科の学習では、ヒマワリの観察をしました。

観察をして、

「種がたくさんできていた」

「根が広がっていた」

「茎がとげとげしていた」

と多くのことに気付きました。

大切に育てたヒマワリは、子供たちで協力して片付けしました。

「こっち手伝って」

「手伝おうか」

と、やさしい声かけをしていました。

今週はもぐもぐ週間で給食を残さず食べようと頑張っています。

最初は食缶に給食が残っていましたが、残した給食がごみとなって捨てられてしまうと知った子供たちは、

「ゴミになってしまうのはもったいないからみんなで協力して食べよう!」

と一生懸命に食べています。

苦手な物も残さずに食べようという姿勢が素晴らしいと思いました。

もぐもぐ週間が終わっても、その気持ちを大切にして給食を食べていきましょう。

4年生は社会の学習で、普段自分たちが使う電気について学習をしてきました。

発電所には、数多くの種類があります。

火力発電、水力発電、太陽光発電、原子力発電等、それぞれの発電方法について子供たちは学んできました。

今回は氷見ふるさとエネルギーのみなさん、そして北陸電力のみなさんのご協力のもと、発電のそれぞれの短所や長所等、さらに詳しく発電所について学びました。

北陸電力の方からは、地球温暖化につながる二酸化炭素のことを各発電所の長所や短所とつなげながらお話をいただきました。

さらに、SDGsのことにも触れられ、これからの地球を守るために自分たちができることが何かを教わりました。

氷見ふるさとエネルギーの方からは、太陽光発電や水力発電の仕組み、電気自動車のことについて詳しく教えていただきました。

実際に電気自動車に見たり、触れたり、電気自動車の電気を使って点灯式を行ったりしました。

たくさんの実験を通して、電気が自分たちの生活に届くまでや、電気の使い過ぎを防ぐためにできることを考えました。

地球の未来のためにも、学校や家でできることが1つでも増えるとよいですね。