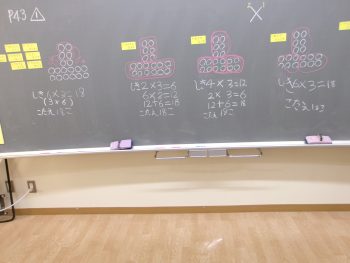

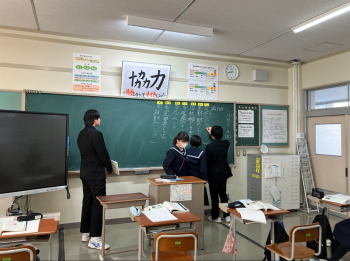

7年生国語科 「友達先生」の授業(12月11日)

![]() 7年生の国語科の授業では、生徒が先生役となり、授業をしました。今回の学習内容は、漢字です。

7年生の国語科の授業では、生徒が先生役となり、授業をしました。今回の学習内容は、漢字です。

事前に教科担任の先生と相談し、どのような授業にするか計画を立てて準備してきました。

国語の教科書にある問題を、全員で解いていきます。

生徒が書いた解答を確認しながら、先生役が丸をつけていました。

![]()

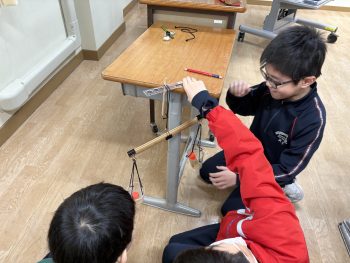

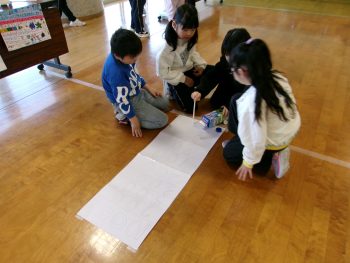

漢字の部首探しゲームをしました。

「竹冠の漢字を探しましょう!」「次は糸編!」と、時間制限を設けながら、次々に出題していました。

思ったよりも出てこないな・・・と息詰まったところで、「教科書から探してOKです!」

という先生役からの一声がありました。教科書も参考にしつつ、グループで協力してお題の部首をたくさん見つけることができました。

グループで教え合ったり、間違えても先生役の生徒が優しく教えたりなど、全員が意欲的に学んでいました!次の「友達先生」は、どんな授業をしてくれるのか楽しみですね。