挨拶運動、挨拶強化集会(9月22日)

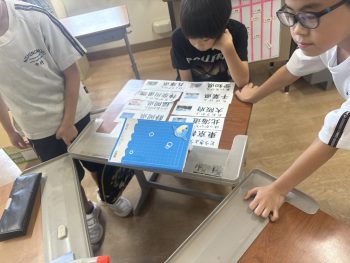

児童生徒会執行部では、今週、挨拶運動を行っています。

さらに、元気の良い挨拶ができるように西の杜タイムに挨拶強化集会を行いました。

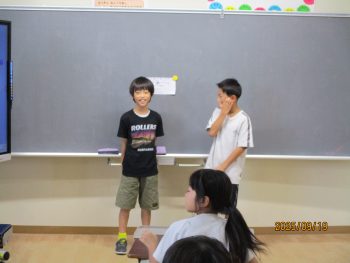

執行部が3つの挨拶の例を劇で行いました。

・元気よく挨拶をする生徒

・挨拶をせず通り過ぎる生徒

・挨拶はするが、声が小さい生徒

これら3つの挨拶のうち、自分の挨拶はどれなのか考えました。

さらに、よい挨拶の例として

・自分から元気よく挨拶をする生徒

を執行部が例として示し、先ほどの3つの例と何が違うのか発表をしました。

「相手より先に挨拶をすると気持ちいいです」

「先に挨拶をして、返事を返してもらえると、その日1日気持ちよく過ごせるし、その人と話しやすくなります」

と先に挨拶をするよさを発表しました。

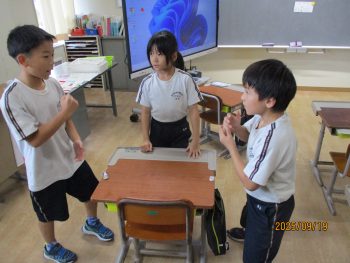

このあと、隣同士で挨拶の練習を行いました。

今週は毎日、挨拶運動を行います。朝から元気あふれる西の杜学園にしましょう。