8年生 明かりの下の燭台(9月7日)

9月7日(水)

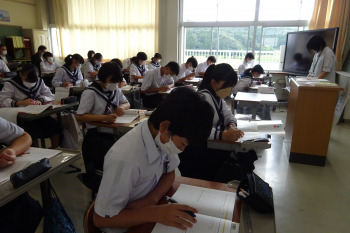

4限 道徳

教育事務所からたくさんの先生方が来校し、生徒たちの授業を参観しました。

教材文「明かりの下の燭台」を基に、小グループで意見交流しながら、集団生活の向上について大切なことを考えました。

9月7日(水)

4限 道徳

教育事務所からたくさんの先生方が来校し、生徒たちの授業を参観しました。

教材文「明かりの下の燭台」を基に、小グループで意見交流しながら、集団生活の向上について大切なことを考えました。

9月2日(金)

8年生で、「コマツNTC 福野工場」(東京ドーム2個分の広さ!)に見学に行きました。

はじめに、会社の概要をうかがいました。

「コマツ」といえば、除雪車など重機をイメージしますが、

こちらの工場は「自動車のエンジン」を「作る機械」の製造を中心に行っている工場です。

「ちょっと難しそうだな・・・」

お話の後、

全員「KOMATSU」キャップ🧢をかぶり、いざ工場見学へ!

(トランシーバーも装着し、ワクワク)

大きな機械や製品がずらっと並んだ実際の製造ラインは㊙🤫のため、

見学風景を撮影することはできませんでしたが、

海外向けの製品と国内向けの製品では、使う人の体格が違うので求められるサイズが違うことや

指さし確認をして工場内を移動する社員の皆さんの様子、

設計をする部署はセキュリティがしっかりしていることなど

実際に行ってみないと知らなかったことがたくさんありました。

2学期には多くの行事「試練」が8年生を待ち受けています。

今月の「試練」は、

9月27日(火)より実施する「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」です。

総合的な学習の時間で準備、計画をしていきます。

「看板づくり」、「イベントの企画」等、

各区長さんや保護者の皆さん、地域の方々からいただいた「仕事」をします。

「明和」「速川」「久目」の旧校区に分かれて活動を進めます。

今日は、看板のデザインや、制作に必要なものを考えました。

(サムネイルの「なんだこれ?」は、初めて書いた「計画書」の写真でした)

こちらは、「お休み処」に設置する「顔出し看板」を考えています。

「出し入れするために、キャスターを付けておいた方がいいんじゃない?」

「付けたら逆に危なくない?」

など、想像力をふくらませています。

こちらは、公園に置けるような「ベンチ」を作るために必要な材料を調べています。

「自分がやる!」と、やる気満々です。

いずれもやったことがないことばかり!

まさに「挑戦」!

皆で成功させよう!

8月29日(月)

楽しかった夏休みも終わり、たくさんの宿題を手にみんな元気に登校しました。

久しぶりに友達と会い笑顔いっぱいでした。

1年生から9年生が体育館に集まり、始業式が行われました。

はじめに校長先生の話を聞きました。

2学期には、

『復習と予習をセットにして毎日の宿題を頑張ってみる。』ことを実行し、学習や学校生活の楽しさを感じてほしいと話されました。

次に生徒指導担当の先生から、全校児童生徒が幸せになるために必要な2つのことを話されました。

①いじめをしない。ゆるさない。

②元気よく心のこもったあいさつをする。

相手の立場に立ち、気持ちのよい学校生活を送りたいですね。

次に養護教諭の先生から、コロナ禍の中、感染リスクを下げるために気を付けることが話されました。

①手洗い、消毒を徹底する。

②人との接触はなるべく避ける。

自分や身の周りの人を守るために気を付けましょう。

続いて着任式があり、新しいALTの先生と教育実習生が紹介されました。児童生徒会長が英語で歓迎の言葉を言いました。

新しく転入した友達も紹介され、西の杜学園の2学期がスタートしました。

2学期中は、みなさんの希望が満ちあふれ、さらに成長する姿が見れるといいですね。

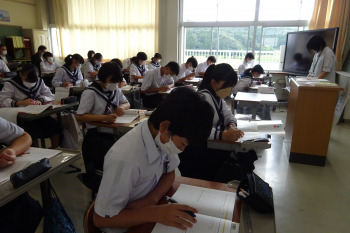

7月13日(水)

高岡文化ホールで「氷見市中学校音楽会」が行われました。

西の杜学園は、ブラスバンド部と8、9年生が出演しました。

ブラスバンド部は「Smoke on the Water」「ふるさと」の2曲を演奏。

ソロもありましたが、堂々とした演奏でした🎺♬

続いて、8・9年生による合唱。

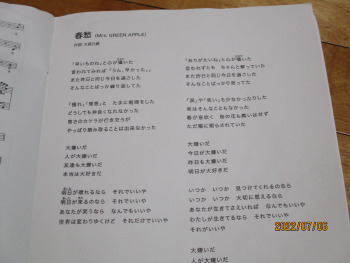

校歌を披露した後、合唱曲「春愁」を歌いました。

5月に、音取り練習から始まり、

その後、子音をはっきり発音すること、休符も意識して歌うこと等、

いろいろなことに気を付けて繰り返し練習してきました。

演奏後、生徒たちは

「ホールが大きくて緊張した」「足が震えた」と言いながらも

「練習で気を付けてきたことを意識できた」

「全力で歌うことができた」と手ごたえを感じているようでした。

昨年度に続き、今年度も無観客での実施となりました。

当日の様子は、後日ケーブルテレビで放送されます。(放映日が決定したら、お知らせします)

7月12日(火)4限

明日(13日)に高岡文化ホールにおいて、氷見市中学校音楽会が行われます。

今日は、前日ということで、最後の合唱練習をしました。

合唱のときのポイントを練習しました。

・言葉をはっきりさせるために、子音をはっきり発音すること

・音程の上がるところで、力を抜かないこと

・休符も意識して歌うこと

など、たくさんありましたが、生徒たちは先生の言うことをしっかり集中して聞き、取り組みました。

明日は、西の杜学園らしい合唱をしてほしいと思います。

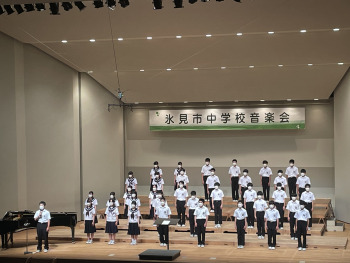

7月6日(水)

2限 音楽

13日に行われる市中学校音楽会に向けて、8・9年生合同で合唱の練習に励んでいます。

曲の題名は、「春愁」。自分の今を見つめこれからの自分を考えるようとする曲です。

曲の題名は、「春愁」。自分の今を見つめこれからの自分を考えるようとする曲です。

先生の熱心な指導のもと、パートに分かれて繰り返し声を出し歌いました。

本番では、すてきな歌声を披露してくれることでしょう。

6月20日(月)2限8年生 4限9年生

今年度初めてのシンガポールの学生とのオンライン交流を行いました。

昨年度から数えると、8年生は2回目、9年生は3回目の交流です。

まずはアイスブレーキングとして、あるお題(例えばsomething red(何か赤いもの))から連想する単語を日本の生徒は英語で、シンガポールの生徒は日本語で出し合いました。

。

。

そして、ブレークアウトルームでグル―プに分かれての交流。前回よりも積極的に、そして会話が深まるようたくさん話しました。

この後、8年生は、互いの学校や家の様子を動画で紹介しました。

9年生は、日本の歌をみんなで一緒に歌いました。

交流を繰り返す中で互いの緊張もほぐれ、自然と笑顔がこぼれる時間となりました。

次の交流に向けて、英語の力をどんどんつけましょう。

6月16日(木) 3限

「ウェルカムベイビー👶」事業として、

助産師の岩田先生と大森先生、地域子育てセンターから濱下先生をお招きしてお話をうかがいました。

全員、何やら小さな紙を掲げて、じっと見ています。

この小さい紙には0.2mmという小さな穴が開いています。

これが受精卵の最初の大きさ、つまり命のはじまりの大きさ。

ここからお母さんのお腹の中で何倍もの大きさになります。

岩田先生からは、受精卵ができる確率、安定期に入るまでの危険性についてのお話もあり、

命が生まれてくることが奇跡的であることを知った生徒たち。

その後、赤ちゃん人形で、抱っこの体験をしました。

まずは、お腹の中にいる、こんなに小さい時期からです。

次第に大きくなっていく…

そーっと、そーっと

そして、めでたく誕生。

抱き方のポイントも教わりました。

思春期真っただ中の生徒たちに、岩田先生は

新しい命をつくれる体になってきている自覚をもち、

・性は決して「いやらしいものではない」こと

・「正しい」性の情報を「見極める」こと

・「自分の未来」を考え、しっかり考えること

・「相手を思いやる」こと

そして、

・困ったときには、大人や相談機関に「頼る」こと

を熱く語ってくださいました。

5限は、地域子育てセンターとリモートでつなぎ、

1才のお子さんとお母さん、6か月のお子さんとお母さんにお話をうかがいました。

画面越しとはいえ、赤ちゃんが映ると生徒たちの顔もほころびます😊

お母さんたちからはライフプランのお話をしていただきました。

ご自分の思い描いていた人生設計と現実との違いなど、

とても真に迫った内容でした。

その後、生徒たちも、「今のところ」のライフプランを立ててみました。

「ここで一人目生まれて…」

「いや、ここらで車買うからお金なくなるな~」

など、悩みながらも、その姿はとても楽しそうでした。

生徒たちの感想です。

出産の大変さについて知りました。お腹がどんどん大きくなるだけでも大変なのに、

腰痛やつわり、精神的なものもあると知り、なんて大変なんだ、と思いました。

そして狭いお腹の中で、短い間に何倍にも大きくなる赤ちゃんを育てる女の人はすごい、と思いました。

受精して、赤ちゃんとして生まれてくる確率があんなに低いとは知りませんでした。

だから同級生がこれだけいることもすごいことだと感じました。

赤ちゃんの人形を抱いたとき、予想していたより重たくて、この重みを抱えながら生活するのは

すごく大変そうだと思いました。

僕は男子で、「赤ちゃんの話なんて関係ない」と思っていたけれど、今日の2時間を通して、

相手のことも考えなければいけないのだと気付きました。子育ての大変さも教えていただいたので、

忘れないでおきたいです。

今日のお話を聞いて、自分がすごい確率で生まれてきていることを実感しました。

そして、私の家族が一人でも欠けていたら、私は生まれていないのかもしれない!と思いました。

これからの人生の計画を立てていると、先のことが少し楽しみになってきました。

今日のお話を聞いて、自分の親がどれほどつらい思いをしたのかが分かりました。

そして、自分を育ててくれた両親に感謝し、この命を大切にしようと思います。

また、自分が「親」という立場になったとき、子育てを頑張ろうと思いました。

今日は、いろんな視点から「いのち」について考えることができました。

6月9日(木)5限 総合的な学習の時間

HSL(Himi Stem Lab)の社谷内さんのお話を伺いました。

社谷内さんは市内で、プログラミングや電子工作の体験会や、学校への出前講座をしておられます。

今日は、8年生の「総合的な学習の時間」で行う「地域の課題解決」を進めていくために、必要な

「物事を進めるときの手順」を教えていただきました。

「OODA(ウーダ)ループ」という言葉を初めて知りました。

Observe(観察)

↓

Orient(状況判断)

↓

Decide(意思決定)

↓

Act(行動)

の4つのステップを繰り返すことを、そう呼ぶそうです。

まずは、Observe(観察)

この地域で困っていることを挙げ、情報収集・状況把握をします。

「コンビニのようなお店がない」「高齢化」「野生動物が出る」など、思いつく限り書き出します。

グループで話合ったことを、クラスで共有します。

社谷内さんからは、

「買い物等で外に出た時に目についた光景」、

課題が集約していそうな「市役所」や「社会福祉協議会」、「ひみ広報」等への取材、

そして、身近な家族へのインタビュー等からも、情報収集ができることを教わりました。

「OODA(ウーダ)ループ」の話を聴きながら

「う(OO)・・・ダ(DA)メだ、なんだか難しそう…」と感じている様子も見られましたが、

今日教わった手順に沿って活動が進められるよう、25人で力を合わせて頑張っていきましょう。