1年生 校外学習(6月18日)

1年生は、生活科の学習で、朝日山公園の「見晴らしの丘」へ行ってきました。

初めての校外学習にワクワク、ドキドキの1年生!

公園では、遊具や草花で自由に遊んだり、みんなでおにごっこやかくれんぼをしたりしました。

みんな決まりを守って、仲よく遊ぶことができました。

暑い日でしたが、みんな元気に活動することができました。

休憩時間にはお楽しみもあり、楽しい校外学習となりました。

緊急以外のお知らせ

1年生は、生活科の学習で、朝日山公園の「見晴らしの丘」へ行ってきました。

初めての校外学習にワクワク、ドキドキの1年生!

公園では、遊具や草花で自由に遊んだり、みんなでおにごっこやかくれんぼをしたりしました。

みんな決まりを守って、仲よく遊ぶことができました。

暑い日でしたが、みんな元気に活動することができました。

休憩時間にはお楽しみもあり、楽しい校外学習となりました。

7~9年生はシンガポール交流会で講師の先生をお招きして、講演を聞きました。

毎年シンガポール交流会を行っており、9年生は3年目となりました。

講演は、「英語教育は必要か、将来を想像してみよう」というテーマで話し合いをしたり、講師の先生の話を聞いたりしました。

まず、「英語教育は本当に必要でしょか」という質問に対して、話し合いました。

英語教育が必要であると考える生徒からは、

「外国の方に話しかけられたとき、答えられるため」

「他の国の文化を知るためのきっかけとするため」

「受検で英語が必要だから」

などの意見が出ました。

英語教育が必要でないと考える生徒からは、

「日本語があるから、英語は必要ないのではないか」

と意見が出ました。

講師の先生は、

「一つだけ知っていは、比べられないから、日本語にも英語も勉強して比べることが大切だよ」と話されました。

他に、「将来、どんな生活を描いていますか」、「英語が必要な職業とはどんな職業ですか」、「英語学習は楽しい?なぜ?」等について話し合い、発表して交流しました。

また、「日本語の『よろしくお願いします』を英語に訳すと何になる?」という質問に対して、上手く訳せる英語はないということなど、日本と外国の文化の違いについて学びました。

その中で、英語は3,000語~4,000語、日本語は10,000語ほど必要で、英語は日本語に比べて取るに足らない、英語を難しいと思うことはないということでした。

最後に、「英語を身に付けるには、努力を続けることがポイントである」とまとめをしました。

短い時間でしたが、生徒の発表したり、メモしたりする姿が見られました。

生徒の感想です。

・「英語はいろいろなところで使える便利な道具」という言葉が印象に残っています。英語を勉強と思わずに自分の世界を広げる道具として考えることで、英語を面白いと思えると気付きました。

・講演会で心に残ったことは、英語を聞くことで日本語の素晴らしさや英語にもさまざまな使い方があることに気付きました。

・自分の夢は、英語が必要になることもある夢だから、英語の勉強は難しいけれど将来につながると思って頑張りたいです。

・シンガポールの生徒さんが1年で日本語ができるようになった秘訣を知ることができ、私もやってみようと思いました。

今日の昼休みは、児童生徒会執行部が企画した「ロング昼休み」を実施しました。

ロング昼休みの目的は「全校児童生徒が勉強や運動をして有意義な時間を過ごすこと」です。

生徒会執行部のテーマである「enjoy ~笑顔あふれる学園生活~」の達成に向けての取り組みです。

体育館の様子です。

図書室の様子です。

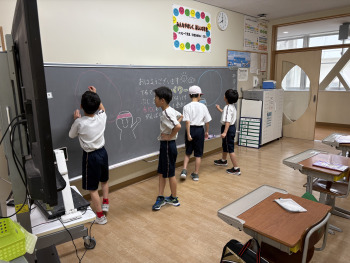

各教室、多目的室の様子です。

グラウンドの様子です。

児童生徒のみなさんは、思い思いの有意義な時間を過ごすことができましたね。

今週の9年生の様子です。

どの教科もクラスと仲間と教え合いながら、集中して学習する様子が見られました。

英語の授業の様子です。海外の友達にお寿司屋さんでの注文の仕方を教えるという学習課題で、「~を~と呼ぶ」という文型を学びました。実際にお寿司屋さんの場面を設定し、お店の人や外国人になりきって会話をしました。

音楽の授業の様子です。リズムアンサンブルを作るために、素材になるリズムを手でたたいてみました。リズムゲームを通して、拍をとらえることができました。

社会の授業の様子です。戦後の日本の生活の変化について、ICTを用いて班で協力しながら学習課題についてまとめ、発表しました。

図工の時間です。

大きな袋をくしゃくしゃにして、ふくらませて、ぎゅっとして、

ねこやうさぎ、魚など、かわいい生き物を作りました。

生活科の時間です。

野菜の実が次々となっています。

キュウリの収穫が少しずつ始まりました。

トマトの実が早く赤くならないかなと、楽しみに待っています。

野菜の勉強と同時に、「生きものと友だち」の勉強も始まりました。

ダンゴムシやオタマジャクシをつかまえ、お世話をがんばります。

6月11日(水)6限

8年生は、2学期に「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」が待ち受けています。

各事業所での活動で必要となる「マナー」について、

講師の先生をお招きし、実演を交えて教えていただきました。

返事をすること、ドアのノックの回数、言葉遣い、

「分かりません」と伝えることなど、大切なことを教わります。

次に、「よい姿勢」を教わります。

👩「上からピアノ線で吊られているイメージで!」

皆、身長が数センチ伸びたようにシャキッとしました。

次に、「お辞儀の仕方」です。

「首を下げないで」と一人一人に丁寧な指導が入ります。

明るい声で「ありがとうございます!」の挨拶もセットで!

何度も繰り返すうちに、大分そろってきました。

お互いに見合ってチェックもしました。

~生徒の感想です🖊~

・挨拶をするときの姿勢や声を少し高くするとよいことがわかりました。

・しっかり挨拶をすることで相手も気持ちがいいし、自分も気持ちがよくなると思いました。

・私は、子どもの世話をする職場に体験に行く予定なので、今日の話にあった「安全面」に気を付けたいと思いました。

・私は病院に体験に行くので、マスクを付けたまま笑顔をつくることを頑張りたいです。

・今日教わったことを忘れないように、鏡の前で練習をして「14歳の挑戦」に行きたいです。

・「14歳の挑戦」までに挨拶をはっきり言えるようにしておきたいです。

この日の帰りの会は、声のトーン高めの元気な声で、

「さようなら!」と言って、きちんと礼をして教室を後にした8年生。

明日からも続けていきましょう!

気温の変化も大きく、体調を崩しやすい日々が続いていますが、子供たちの元気な声が教室に響いています。

今週の3年生の様子を紹介します。

11日にハトムギの種植えを行いました。JAの方々にハトムギとは何かや、植え方を教えていただきました。

「ハトムギの種の中に白いものがあるよ」

と教えていただき、種の中を確認しました。

しかし、簡単には種は割れず、

「かたい!」

と苦戦していました。

12kgある土を友達と協力してプランターに土を入れました。

重くて持てないかと心配していましたが、子供たちは軽々と持ち上げていました。

土を入れたら、いよいよ種植えです。

穴を開ける場所や深さ等のポイントを教えていただき、一人一人のプランターに植えました。

「ホウセンカのときと植え方が似ている」

と理科で学習したことを思い出す人もいました。

土を優しくかけ、大きくなって欲しいという思いを込めて植えることができました。

種植え後、「ふりかえりカード」を一番下の行まで書く子供がたくさんいて、

中には

「裏に書いてもいいですか」

と言って裏までびっしりと書く子供もいました。

これから、ハトムギがどのようにして大きくなるのかが楽しみですね。

6月10日(火)1年生は「交通安全教室」がありました。

事故なく安全に過ごせるよう、道路や駐車場での歩き方や暗くなったときに気を付けることなどを、駐在所の警察官やシグナルリーダーの方に分かりやすく教えていただきました。

6,7年生は竹林体験を行いました。

まずは熊無地区の竹林の現状や竹の性質についての説明を聞きました。

「竹は1日で何cm伸びるでしょうか?」という質問に、生徒たちは「10cm」「30cm」と予想しました。

正解は・・・

1日に160cm伸びるそうです!

みなさんの身長を、1日で超えてしまうことに驚いていました。

竹林に移動し、各班に分かれて活動を行いました。

竹の根元を掘っている様子です。

根が土の中で広がっていることを知りました。

竹を切る作業をしました。

最初は切ることに苦戦していましたが、「のこぎりは引いたときに切れるよ」と教えていただきました。

「難しいけど楽しい!」「もう一回やりたい!」

何度か切っていくうちに、コツをつかんできました。

みんなで、長い竹を切る作業をしました。

大きな竹を切るときは、刃の入れ方に注意しながら切っていきます。

〈児童生徒の感想〉

「富山県産の竹の子の半分以上は氷見市で採れたものだということに驚きました」

「整備をするのは大変だと思いました」

「熊無地区の竹林を守っていきたいです」

児童生徒にとって初めての経験でしたが、楽しく活動することができました。

天気が心配されていた運動会でしたが、てるてるぼうずの力もあってか、無事開催することができました。

今週の3年生の様子を紹介します。

11日に校外学習で校区を探検してきました。久目地区の探検では、久目小学校に行ってカローリングする地域の方と交流したり、プールを案内していただいたりしました。

次に速川公民館に行き、たくさんの資料を見せていただいたり、体育館で遊んだりしました。

地域の方に元気よくあいさつをしている姿や、学習の振り返りでは枠をはみ出すぐらい学んだことや自分の思いを書いていた姿が、とてもすてきでした。

引き続き総合的な学習の時間で「校区のすてき」を見付けていきましょう。