前期課程 修了を祝う式、お祝いコンサート(3月14日)

昨日の卒業証書授与式に引き続き、今日は前期課程修了を祝う式を行いました。

朝から、すばらしい晴天。修了生をお祝いしているかのようです。

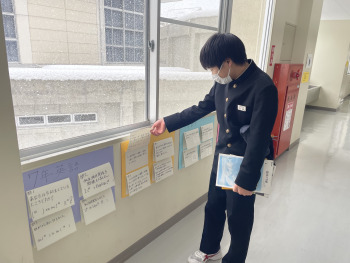

新しい制服の修了生たち。

笑顔で、元気よく登校しました。

式が始まりました。

校長先生から、前期課程修了証書をいただきました。

大きな声で返事をし、きびきびとした動作で、堂々とした態度でした。

校長先生の式辞では、証書に書かれている二つのことについて話されました。

一つ目は、家族の愛情や思いが込められた「名前」、二つ目は、家族の宝物として「生まれてきた日」です。

そして、「未来の自分は、今の自分がつくる」という言葉とともに、後期課程進級に向けて、誇りと自信をもって、新しいことに取り組んでほしいと話されました。

「お祝いのことば」では、5年生の代表が言葉を贈り、来年度はリーダーとしての役割を引き継ぐことを約束しました。

修了生の「決意の言葉」では、一人一人が将来なりたい職業や、後期課程で頑張りたいこと等を、発表しました。

「パティシエになりたい」

「歯科医師になりたい」

「困っている人を助けられる人になりたい」

「後期課程では、勉強や部活を頑張りたい」

等、4月からの決意をしっかりと述べました。

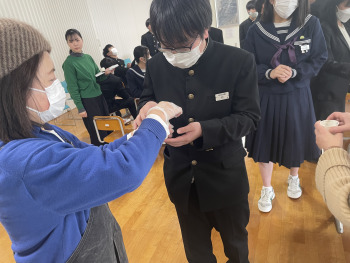

修了を祝う式の次は、楽しみにしていた「お祝いコンサート」です。

今年度は、セリオラ・クインテットの五人の皆様をお迎えしました。

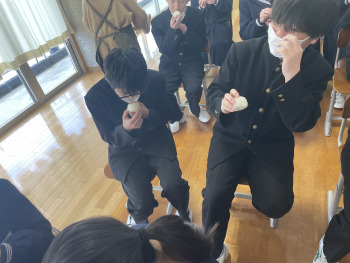

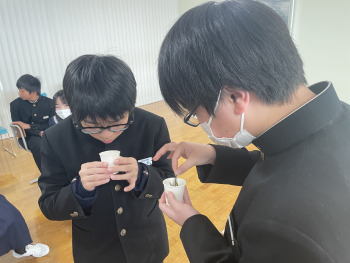

コンサートのプログラムには、クイズあり、寸劇あり、校歌の合唱あり、6年生のパーカッション参加ありの、盛りだくさんのメニュー。

楽しい1時間が、あっという間にすぎました。

お祝いムードの中、後期課程に進む気持ちの準備ができた1日でした。

6年生のみなさん、月曜日からまた元気に登校し、6年生の教室でたくさん思い出をつくりましょう。