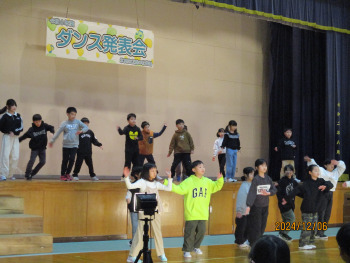

後期児童生徒会常任委員会(12月9日)

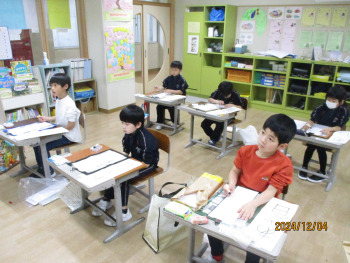

今日の4限目は、後期児童生徒会常任委員会でした。

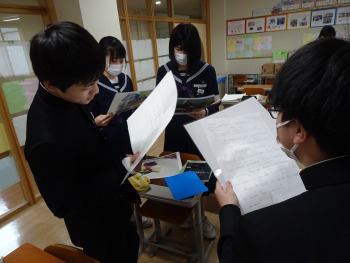

執行部は、全校で取り組むレクリエーションを企画し、みんなで楽しむためのルールを考えました。

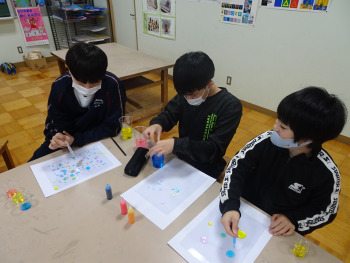

保健委員会は、アウトメディア週間の結果をグラフにまとめ、一言コメントを記入しました。

給食委員会は、給食時に放送で流す音楽について話し合いました。

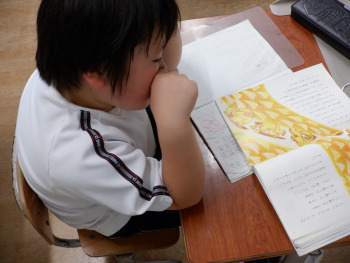

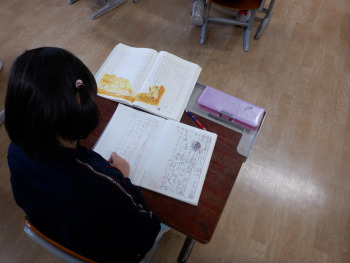

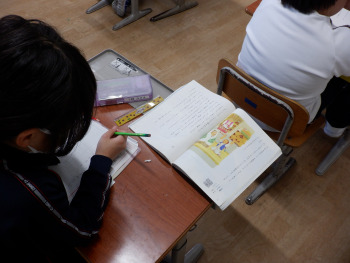

文化委員会は、「おすすめの本紹介」の準備をしました。

美風委員会は、チューリップの球根とパンジーの苗を植えました。

体育委員会は、大縄飛び大会の進行を確認しながら、リハーサルを行いました。

後期の児童生徒会として企画した行事等を成功させようと、どの委員会も積極的に意見を出し合っていました。

笑顔あふれる西の杜学園になるように、これからも頑張っていきます。