おいしい野菜をありがとうございます(9月9日)

毎年、学校の横の畑で、地域の方がスイカを育てておられます。

今年も、猛暑を乗り越え、大きなスイカが実りました。

そして、西の杜の子供たちへ…と、プレゼントをしてくださいました。

割ってみると、真っ赤でちょうど食べごろ。9月6日には、全校児童生徒でいただきました。

残暑が厳しい日でしたので、冷たくみずみずしいスイカは、よりいっそう甘く、涼やかに感じました。

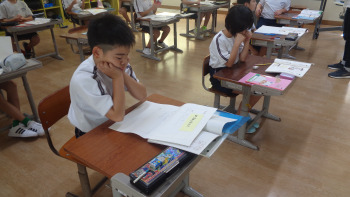

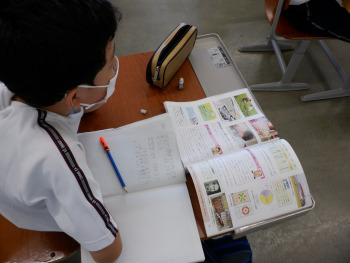

そして、2年生は、1学期から学校の畑で野菜を育てていました。

今日は、その野菜を使って「野菜パーティ」をしました。

先週に、どんな料理をつくるかと担当を決め、みんな、楽しみにしていました。

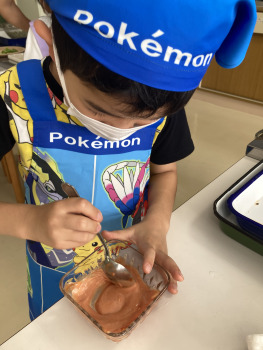

枝豆の塩ゆでを作りました。

やけどをしないように気を付けて…。

オクラと枝豆とトマトのコンソメスープを作りました。

味見も子供たちが担当し、最後に塩を一ふり入れました。

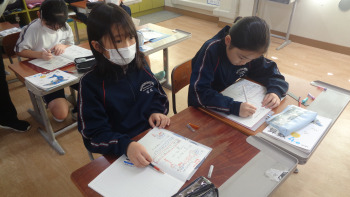

ミニトマトときゅうりのサラダを作りました。

先生にお手本を見せてもらいながら、包丁で切ることができました。

きゅうりスティックをつくりました。

丁寧に切ることができました。

ケチャップとマヨネーズを混ぜ、野菜につけるソースを作りました。

とても、手ぎわよく作業をすることができました。

そのソースを使って、ピーマンのトマト詰めをつくりました。

子供たちが考え、ピーマンとミニトマトを同時に味わう工夫をしたメニューです。

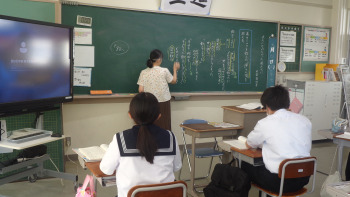

焼きなすと焼きピーマンをつくりました。

裏返すタイミングを先生に教わりながら、こんがりと焼き上げました。

「おいしい!」

「スープの味付け、最高!」

とてもうれしそうに食べていました。

この後、お世話になっている先生方にも、お裾分けしました。

美味しそうに食べてくださる先生方の表情を見て、とても満足そうでした。

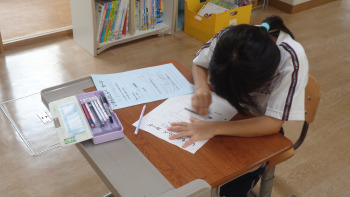

(子どもたちの感想より)

自分たちの育てた野菜でつくったので、とてもおいしかったです。

学習を通して、農家の人の苦労が分かりました。

家の人にもつくってあげたいと思いました。

野菜は、とても長い時間をかけて、僕たちの食卓に並ぶことが分かりました。

とても満足そうな子供たちの表情をみて、心も体も温まる時間になりました。

まだ収穫できる野菜がありますが、大事にいただきたいと思います。

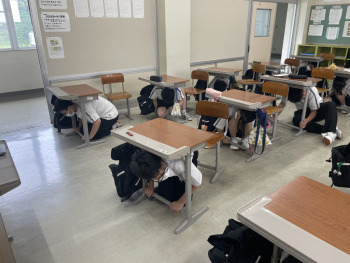

この学習を行うことができたのも、地域の方のご協力や励ましがあったからこそです。

ありがとうございました。