4年生 箏と「もりのこ獅子舞」(11月19日)

音楽科の箏の学習では、いよいよ「さくらさくら」の演奏の練習が始まりました。

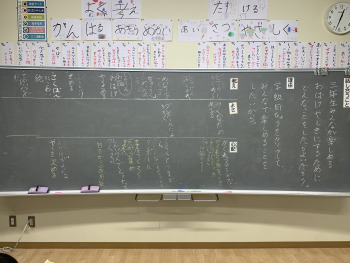

箏の楽譜は、いつもの楽譜と違います。

「ララシ~ララシ~」の部分は、「七七八◎七七八◎」となっています。

漢字の楽譜をみんなで一緒に歌い、いざ演奏です。

たくさんの先生方が素敵な音色に誘われて、見に来てくださいましたよ。

最後まで一とおり演奏できるようになりました!!

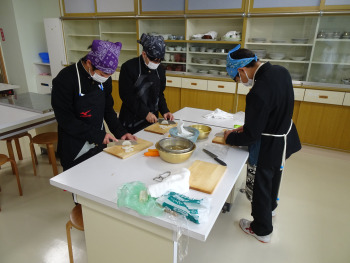

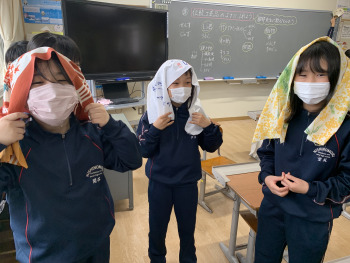

総合的な学習の時間には、オリジナルの獅子舞「もりのこ獅子舞」に取り組んでいます。

獅子頭を作ったり、太鼓や笛の演奏をしたり、獅子舞を舞ってみたりと毎時間、活動の目当てをもって取り組んでいます。

今日は初めて、笛、太鼓、舞を合わせてみました。

お祭りの雰囲気が出てわくわくしてきました。

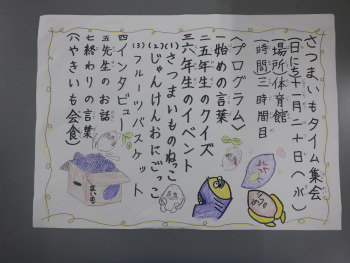

3学期には前期ブロックのみなさんを招待して、「もりのこ祭り」ができたらいいなと計画しています。

これからも練習を頑張りましょう!