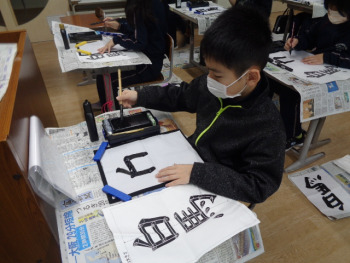

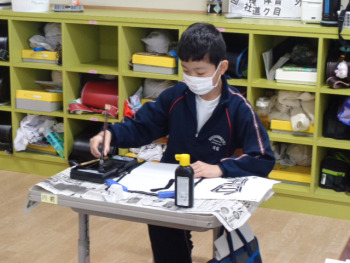

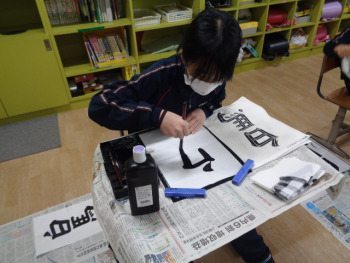

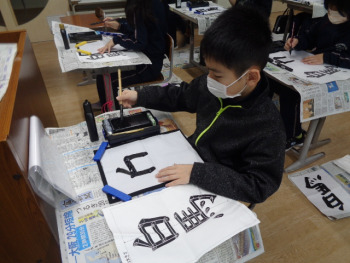

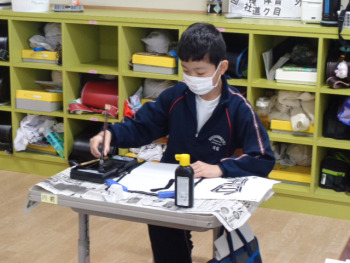

4年生 集中して取り組みました(書写・11月24日)

今日、4年生は、書写の時間に「白馬」という文字を書きました。

お手本をよく見て、とめやはらいに気を付けながら、集中して取り組んでいました。

「白はうまく書けるけれど、馬が書けない」

「馬の下の部分がつまった」

「馬」の字に苦戦する子供たち

上の余白の部分を狭くしたり、「白」の文字を少し小さくしたりするなど、一人一人が工夫をしながら納得する作品になるよう取り組んでいました。

次の時間は、とっておきの1枚が書けるように頑張りましょう。

行事や学校生活の様子など

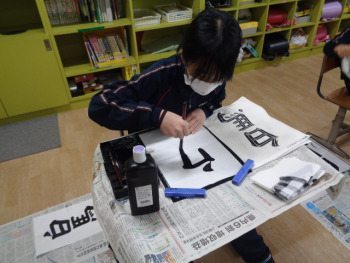

今日、4年生は、書写の時間に「白馬」という文字を書きました。

お手本をよく見て、とめやはらいに気を付けながら、集中して取り組んでいました。

「白はうまく書けるけれど、馬が書けない」

「馬の下の部分がつまった」

「馬」の字に苦戦する子供たち

上の余白の部分を狭くしたり、「白」の文字を少し小さくしたりするなど、一人一人が工夫をしながら納得する作品になるよう取り組んでいました。

次の時間は、とっておきの1枚が書けるように頑張りましょう。

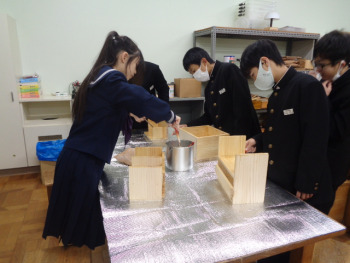

今、7年生は、木材を使ってオリジナル作品をつくっています。

今日は、これまでに組み立てた作品にニスを塗る作業を行いました。

「隅のほうがうまく塗れない」

「ここはちょっと薄くなったから、もう少し塗らないとだめかも」

と、真剣なまなざしで作品を見ながら、ニスを塗っていました。

塗り残しがないように

隅から隅まで丁寧に

黙々と作業に取り組んでいました。

本立てや飾り棚、小物入れ等、どの作品も力作揃いです。

もうすぐ完成します。

自分でつくった作品、ずっと大切に使っていきましょう。

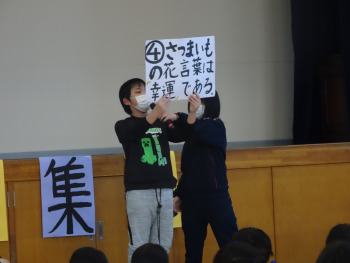

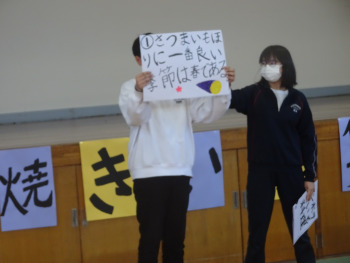

今日は1~6年生が全員集合して、焼き芋集会が行われました。

5年生による焼き芋についてのクイズや6年生によるイベントが行われました。

クイズについては、さつまいもの花言葉についてのクイズや、さつまいもほりに適した季節のクイズなどが行われました。

また、イベントでは借り物レースや逃走中やジェスチャーゲームが行われました。

どのイベントも縦割り班で協力して楽しめるものになりました。

集会の後は、5・6年生と先生方が準備をした焼き芋を食べました。

前日に塩水につけておいたり、1時間目に新聞紙やアルミホイルで巻いたりしました。

2学期の前期課程の集会はこれで終了です。次は3学期になります。

是非、これからも他学年との交流を深めていきましょう。

今日の5時間目に、4年生全員でわら細工体験をしました。

教えてくださったのは、地域の「わら工房床鍋」の方々です。

まずは、わらを交互に編んでいきます。

次に、編んだわらを束ねます。

亀の形に縄を縛り付けて、形を整え、最後に尻尾に稲穂を差して、完成です!

「最初は、できるか不安だったけれど、優しく教えてくださって、ちゃんと作ることができてよかった」

「家の玄関に飾りたいな」

わら細工という貴重な体験をすることができて、子供たちは大満足の様子でした。

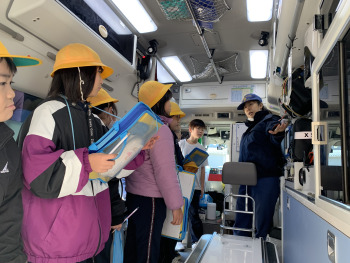

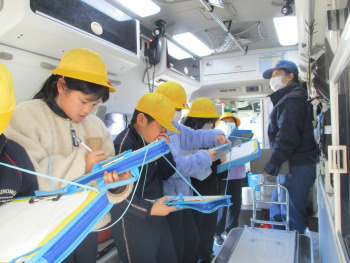

3年生は、社会科で「火事からくらしを守る」という学習をしています。

今日は、校外学習で氷見消防署へ行き、実際にどのような仕事をしていらっしゃるか、見学をしてきました。

2班に分かれ、見学したり、体験したりしました。

消防車・救急車の見学です。

「消防車って何種類もあるんだ!」

「救急車に初めて乗った。中に機械がたくさんあった!」

感想が子供たちからたくさん挙がりました。

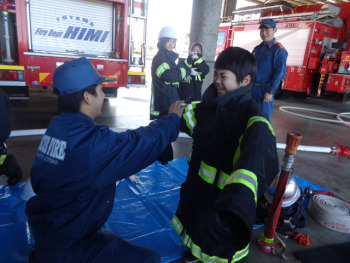

次に、防火服着衣と放水の体験をしました。

「放水始め!」

と言ってから始めます。

みんなで協力して大きな声をかけ、放水体験をしました。

最後に質問タイムです。

事前に考えた質問や、見学を通して感じたことを伝えることができました。

子供たちの感想をいくつか紹介します。

・消防士さんが頑張っておられるから、氷見市が安全で、安心して暮らすことができるのだと感じました。守ってくださってありがとうございます。

・消防車には、いろいろな種類があることを初めて知りました。1種類しかないと思っていたので、とても驚きました。

・わたしたちの命を守るために、厳しい訓練をされているのだと分かりました。

・つらい訓練を乗り越えるためには、「命を守る」という強い気持ちが大切なんだなと感じました。

・消防士さんは、火を消すだけではなく、救助や見回りなどもされていて、町のヒーローなんだなと思いました。

・防火服を実際に着て、こんな重いものを着て消火作業をされるなんてすごいと思いました。

・これから寒い日が続くので、こたつやストーブ等、火事にならないように気を付けたいと思いました。

実際に本物を見たり、体験したり、直接話を聞いたりするなど、学びを深めるよい機会になりました。

大変お忙しいい中、丁寧に教えてくださった氷見消防署の職員の皆様、本当にありがとうございました。

今日は、9年生が家庭科の授業で作った「子供のおもちゃ」を使って、1年生が遊んでみました。

魚を釣り上げたり、ねこのポケットに果物を入れたり、具材を乗せてピザを完成させたりと、楽しい仕掛けがいっぱいです。

1年生は、次々といろいろなおもちゃに触れ、存分に遊んでいました。

1年生が9年生に書いてくれたお手紙の一部です。

「おもちゃをつくってくれてありがとう。またいっしょにあそぼうね。」

「パズルをつくってくれてありがとう。」

「いろいろなおもちゃがあってたのしかったよ。」

自分が作ったおもちゃで1年生が楽しく遊んでくれたことは、9年生にとってもよい機会になったと思います。これからも、全校児童生徒で仲よく、学校生活を過ごしていってほしいと思います。

今日は、11月19日の「青空市」に向けての準備の最終日。

15日に切ったもちを、ラッピングしました。

まず、かたくり粉をはたき、お餅をきれいにします。

白もちと4個と昆布もち4個。

買ってくれるお客さんを思い浮かべながら、

丁寧に袋詰めしていきます。

「お客さんが食べるんだから、そっと、もちを触ってよ。」

「きれいに袋に入れないと、買ってもらえないよ。」

そう言いながら、手を動かします。

モールで口をしばって、シールを貼って、できあがり。

44袋を作りました。

頑張ったごほうびに、もちを焼いて、1つずつ食べることにしました。

焼いている様子をながめて、

「ぷっくり、膨れてきたよ。」

「おいしそう。」

熱々をパクリ!

「焼くと、また違った美味しさだね。」

「昆布もち、美味しいな。好きになったよ。」

「柔らかくて、最高だ。」

準備は万端!

いよいよ、11月19日は、「青空市」での販売体験。

たくさんの人に買ってもらえるといいですね。

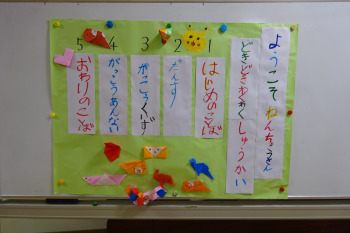

今日は、来年度入学予定の年長さんが西の杜学園にやってきました。

1年生は、この日のために、これまでにいろいろなアイディアを出しながら準備を進めてきました。

プログラムや飾りを自分たちで作りました。

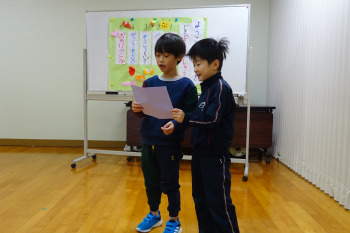

「始めの言葉」や「終わりの言葉」を考え、司会進行も自分たちで行いました。

最初は、体育の時間に練習しているダンスの発表です。ちょっと緊張気味の1年生。

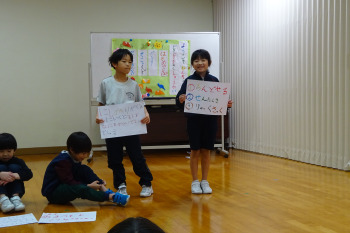

次は、学校クイズ。西の杜学園のこと、わかるかな?

最後は、学校案内です。年長さんと手をつないで、いろいろな部屋を案内しました。

そして、あさがおの種や折り紙のプレゼント。

車が見えなくなるまで、手を振ってお別れです。

「来年待っているよ。ばいばい!」

今日は、みんな1つお兄さん・お姉さんになって、とても頼もしい1年生でした。

みんな頑張ったね。

昨日に引き続き、「青空市」で販売する切りもち作りをしました。

今日は、6うす分ののしもちを、切る作業です。

初めに、説明を聞きました。

「難しそうだね」 「大丈夫かな」

1うす分を60個に切り分け、合計360個の切りもちを作りました。

家庭科で学習した包丁の使い方を守り、安全に気を付けて、切っていきます。

少し固くなったもちを切るのは、とても力がいる作業です。

体重をかけて、丁寧に切り分けていきます。

「白いもちより、昆布もちの方が昆布の入った分だけ、厚みがあって、切りにくい。」

「手だけで切らずに、体重をかけるようにしたらいいよ。」

とアドバイスしながら、切り分けていきました。

作業が終わった後、感想タイム。

「難しいかなと思ったけれど、上手に切れてよかった。」

「昨日は柔らかかったけれど、固くなっていて、びっくりした。」

「切ったり、かたくり粉をまぶしたり、運んだり、箱につめたりといろいろな仕事があったけれど、楽しく仕事ができた。」

などと、今日の活動を振り返りました。

最後に、昨日、袋詰めした米袋を持って、パチリ!

金曜日には、今日切ったもちを袋につめる作業をします。

二日間に渡って、協力してくださったみなさん、ありがとうございました。

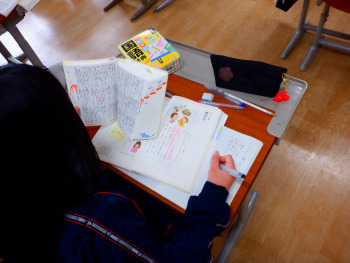

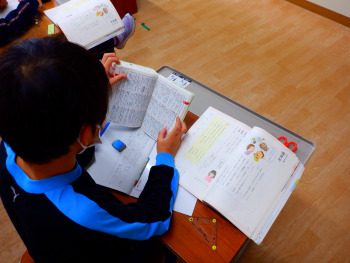

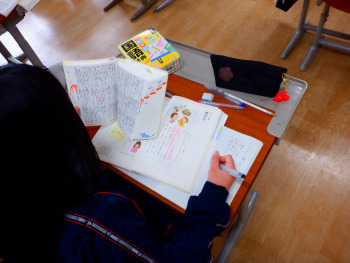

3限 4年生国語では、「慣用句」について学習しました。

国語辞典を使って、言葉の意味を調べます。

「『頭をひねる』って、どういう意味かな」

「『メスを入れる』のメスは、手術に使う物だよね」

「『鬼に金棒』は、鬼を金棒でやっつけるという意味かな」

調べてみたら、想像した意味と全然ちがっていたという子供もいました。

意味が分かったら、慣用句を使った例文を考えました。

その他にも、「エンジンがかかる」「馬が合う」「借りてきたねこ」など、

慣用句は、まだまだたくさんあります。

調べて分かった言葉を、どんどん使ってみましょう。