5年、6年 学級活動(1月11日)

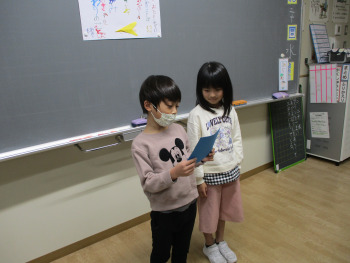

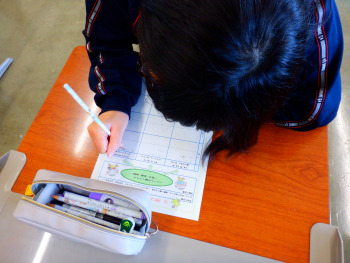

6限目、5年生の学級活動の学習です。

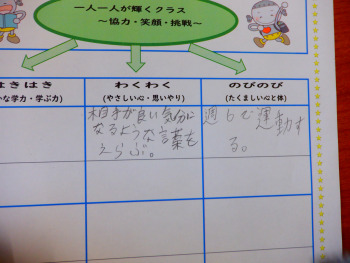

今日は、3学期の目当てを決めました。

「はきはき(確かな学力・学ぶ力)・わくわく(やさしい心。思いやり)・のびのび(たくましい心と体)」の3つについて考えました。

「『はきはき』が、難しいな。『相手に聞こえる声で発表する』にしようかな」

「先生、リベンジマッチでもいいですか?」

12月の最初はできていたけれども、後半忘れてしまっていたそうです。

以前の目当てを見直して、新たな目当てを立てました。

自分の成長を振り返りながら、気持ちを新たに、頑張ってほしいと思います。

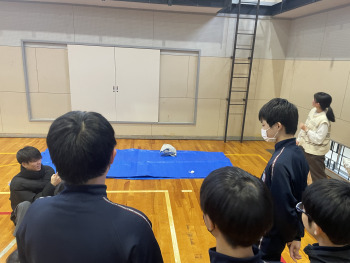

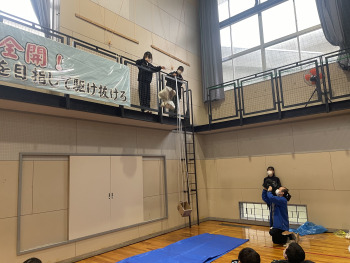

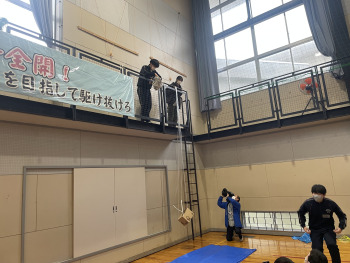

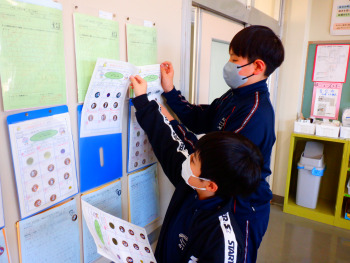

6年生は、学級活動の学習で、前期課程集会の計画を立てていました。

6年生は、これまでも、1~5年生が楽しんでくれるようにと願い、前期課程集会の企画と運営しています。

次回の集会は2月「節分集会」です。

今日は、「節分の文化について知る」「1~6年生の関わりをふやす」という目当てに合った内容を考えました。

まずは、タブレットで「節分」について調べました。

次に、みんなで楽しむために、どんなゲームができるか考えました。

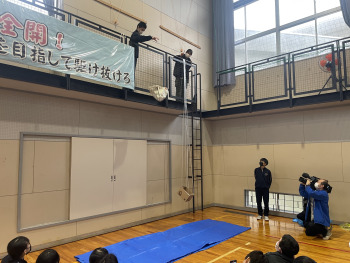

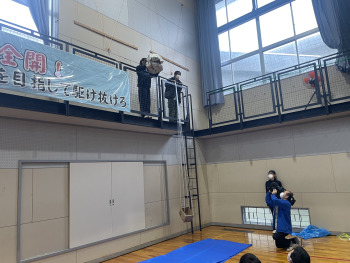

場所は、体育館です。

1年生から6年生までが、みんなで楽しむことができるのはどんなゲームか、意見を出し合いました。

今日は、「節分なぞなぞ」「フルーツバスケット鬼バージョン」等の意見が出ました。

どんな集会になるのか、とても楽しみにしています。