7年生 浴衣の着方を学ぼう(7月10日)

家庭科の授業で、浴衣の着方を学びました。

「この帯どうやって縛るの?」「難しい!」

苦戦している様子もありましたが、

一つ一つ確認しながら、着付けをすることができました。

浴衣を着ることができてうれしかったと伝えてくれた生徒もいました。

また浴衣を着る機会があったら、今日学んだことを思い出しながら着ることができるといいですね。

家庭科の授業で、浴衣の着方を学びました。

「この帯どうやって縛るの?」「難しい!」

苦戦している様子もありましたが、

一つ一つ確認しながら、着付けをすることができました。

浴衣を着ることができてうれしかったと伝えてくれた生徒もいました。

また浴衣を着る機会があったら、今日学んだことを思い出しながら着ることができるといいですね。

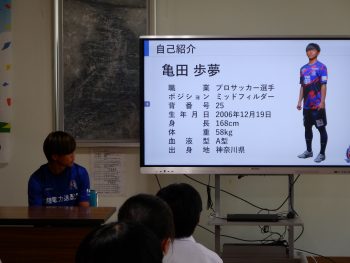

カターレ富山2025「夢教室」が西の杜学園で行われ、5~7年生が「夢に向かって努力すること」についてお話を聞きました。

西の杜学園に来てくださったのは、今年カターレ富山に加入した亀田歩夢選手です。

亀田選手には、サッカーを始めたきっかけや小中学生の頃の様子、練習への取り組み方などを語っていただきました。

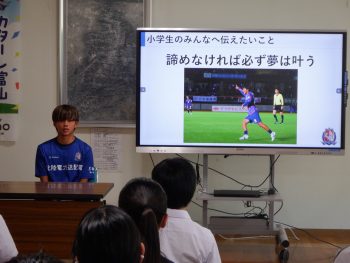

質問コーナーでは、「食事制限がありますか」「背番号はどのような思いで選びましたか」「休みの日はどのように過ごしていますか」などの質問が出され、一つ一つに丁寧に答えていただきました。

児童生徒へのメッセージとして「諦めずに取り組むことで夢は叶う」という熱い言葉をいただきました。

亀田選手、ありがとうございました。これからのご活躍を祈念します。

児童生徒会が企画した「西の杜ウォークラリー」を行いました。

児童生徒会テーマの「enjoy~笑顔あふれる学園生活~」を目指すために、縦割りグループで校舎内に貼られたクイズを探し、解いて回りました。

まず、児童生徒会長から、西の杜ウォークラリーの目的を説明しました。次にルールの確認をして、各グループで回りました。

各グループ、後期課程の生徒のみなさんが声をかけ、前期課程の児童のみなさんと手をつなぎながら回りました。

クイズは、難易度の高い問題もあり、グループで話し合い、知恵を絞って答えを考えました。

最後に、各グループで答え合わせをし、成績を発表しました。

普段、あまり話をしない人ともたくさん話ができたと思います。これを機会に、互いに挨拶をしたり、休み時間に話をしたりして、笑顔あふれる学園生活にしていきましょう。

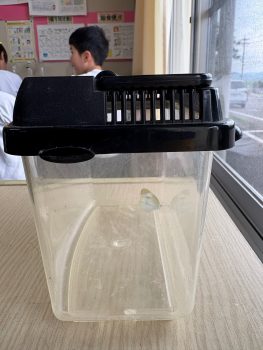

理科の学習で観察していたモンシロチョウのサナギが成虫になりました。

子供たちは朝一番に私に報告してくれ、とても嬉しい気持ちになれました。

今週の3年生の様子をお知らせします。

音楽科の学習では、リズム遊びとして「アルプスいちまんじゃく」を歌いました。

先生の弾く伴奏に合わせて、速さや動きの大きさを変えながら、楽しく活動しました。

理科「花がさいたよ」の学習では、ホウセンカとヒマワリを観察しました。

最初は数ミリ、数センチメートルだった種が、だんだん大きくなり、花がさいていることに喜びを感じながら、大きさや色、形を観察カードに記録しました。

外に出るだけで汗ばむような季節になっています。

こまめに水分補給をとるように声をかけています。

今後も熱中症に気を付けて、活動をしていきましょう。

7年生の英語の授業では、今まで習ってきたことを使って、自分の好きなものを伝えるスピーチをしました。

人に伝わるスピーチにするために、「ジェスチャーをつける」「抑揚をつける」「大きな声で言う」など、工夫して発表していました。

7年生は、スピーチをしているときの笑顔がとてもよかったです!

これからもいろんな表現を学び、英語で自分の考えや思いを伝えられるようになるといいですね。

7月4日(火)来週8日(火)の氷見市中学校音楽会に向けて、8年生・9年生は合同合唱練習をしています。

昨日と今日の2日間、合唱指導に声楽家の小林先生をお招きし、指導をしていただきました。

声の響きを意識するために、「ムンク『叫び』」のように、頬を両手で押さえ、

口を縦に開くように矯正しながら歌いました。

「山のように」「バイオリンを弓で弾くように」「ペンキを塗るように」など

具体的にイメージをしながら表現する方法を習いました。

言葉のフレーズを生かした歌い方も、先生の実演を聴きながら確認しました。

今年度は、8,9年生合わせて30人と、人数は少ないのですが、

その分、気持ちを合わせて、大きな響きになることを意識して歌います。

月曜日には全校児童生徒の前で披露する予定です。

練習の成果を出せるよう、あともうひと踏ん張り!頑張りましょう。

今日は、3回目の「まちたんけん」でした。

日名田から久目、触坂地区までのコースです。

まず、日名田の「フローリア日名田」に行きました。

昔は荒れ地だったところに、たくさんのきれいな花が植えられていて、とても素敵なところでした。

次は、久目地区交流館に行きました。

昔の久目小学校を利用して、大人から子供まで様々な年代の人が集まり、いろいろな活動ができる場所になっていました。

最後は、「ブルーベリーの里」触坂地区に行きました。

おいしそうなソフトクリームの旗がひらひらとしている素敵なお店がありました。

偶然、たくさんの団体のお客さんに会いました。有名なお店なんだなと思いました。

今日は入れなかったけれど、ぜひ今度は行ってみたいなという声が聞かれました。

今回も、西の杜校区のすてきなところをたくさん見つけました。

3回の「まちたんけん」で見つけたことを、みんなでまとめていきたいと思います。

6年生は、高齢者宅訪問で花鉢と一緒に何かプレゼントを渡したいと考え、折り紙の花を作ることにしました。

そして、今日はそれぞれ役割分担をして折り紙の花をたくさん作りました。

動画を見ながら真剣に折り紙を折っている人や

花びらになるように折り紙を切る人、

できた折り紙を丁寧にくっつける人に分かれて、それぞれが気持ちを込めて折り紙の花を作りました。

花鉢と一緒に折り紙の花のプレゼントも喜んでくれるとうれしいです。

少し蒸し暑い日でしたが、図工で色水遊びと砂遊びを行いました。

「早くやりたいなぁ」と当日を楽しみにしていた1年生。

色水遊びでは、ペットボトルに好きな色の絵の具を入れて、色水を作り、透明なコップに分けたり、色水と色水を混ぜて、変化を楽しんだりしました。

砂遊びでは、砂の滑り台を作ったり、水路を作って水を流したりと、砂の感触を味わいながら、存分に楽しみました。

「楽しかったー!!」という子供たちの表情がとても素敵でした!