4年 検流計を使ってみよう

4年生の理科では、検流計を使って電流の向きや強さについて調べました。

まず、検流計の使い方をノートに書きながら、確認しました。

次は、回路をつくり、プロペラが回るか確かめます。

友達と協力しながら回路をつくっています。

さあ、いよいよ検流計を使います。

どのペアも、正しく回路をつくって、電気の向きや強さを確かめることができました。

理科が大好き、実験が大好きな4年生です。

4年生の理科では、検流計を使って電流の向きや強さについて調べました。

まず、検流計の使い方をノートに書きながら、確認しました。

次は、回路をつくり、プロペラが回るか確かめます。

友達と協力しながら回路をつくっています。

さあ、いよいよ検流計を使います。

どのペアも、正しく回路をつくって、電気の向きや強さを確かめることができました。

理科が大好き、実験が大好きな4年生です。

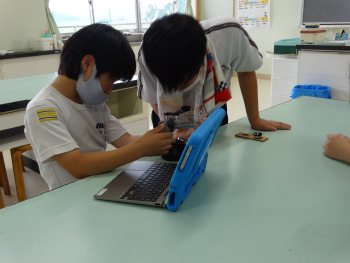

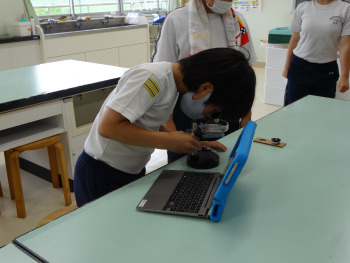

6限理科の時間に、メダカの卵を観察しました。

各自がペットボトルで水槽を作り、教室で飼っているメダカの卵です。

顕微鏡の鏡やレンズを調節し、卵の様子を観察しました。卵の中の心臓や尾びれなどを見ることができ、子供たちからは「見えた!」と歓声が上がりました。

実物から新たな発見をすることができたよい学習になりました。

これからもメダカを大切に育てていってほしいと思います。

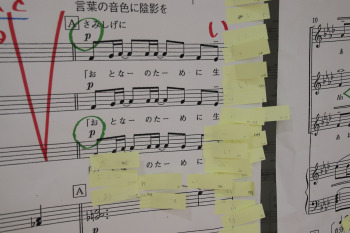

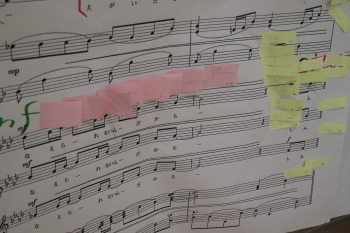

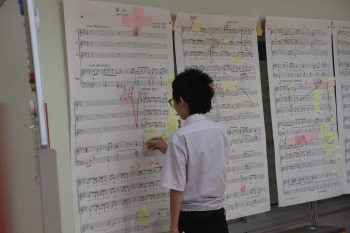

5限目に8、9年生の合同合唱練習がありました。

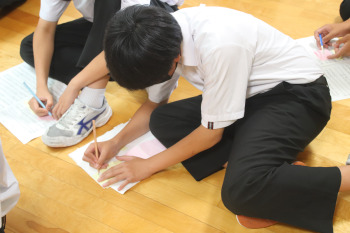

まず、お手本のCDの音源を聴いて、参考となるポイントや強調したい部分を付箋に書き出しました。

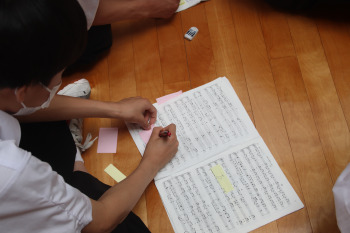

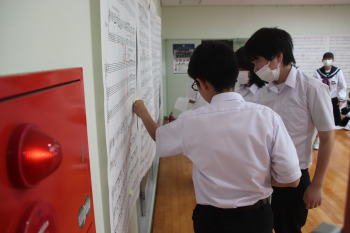

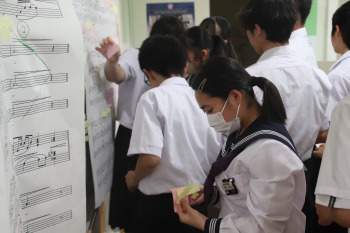

付箋を拡大した楽譜に貼り付けます!たくさんの付箋が貼られました。

付箋の内容から意識するポイントを確認し、全員で歌ってみました。だんだん歌にメリハリが出てきたようです。

最後に、自分たちの合唱を録音し、改善点を付箋に書き、再度楽譜に貼り付けました。

合唱練習後の片付けもバッチリ!!

今後は今日見付かった改善点を意識し、本番に向けて練習をがんばっていきます!!

今日は、4年生の自転車交通安全講習会を行い、速川駐在所の上野さん、熊無駐在所の瀧沢さんから自転車の安全な乗り方や交通のきまりについて教えていただきました。

自転車に乗るということは、事故の被害者にも加害者にもなる可能性があります。

二人のお巡りさんが自転車の乗り方について丁寧にお話しくださったのは、たった一つしかない自分の命を守るためです。

①しっかり止まること

②ヘルメットを必ず着用すること

今日、持ち帰ったテキストをご家庭でも一緒に確認し、家族で自転車のきまりについて話し合ってください。

学校では、後日、講習会で学んだことの確認を行います。

その上で、保護者の方に自転車の点検をしていただき、保護者会の際に「認定証」を配布します。

実際の道路で、自転車に乗れるのは、その後となりますのでご了承ください。

元気な4年生の子供たちは、講習会の最後に一人一人交通安全の宣言をしました。

「ぼくは、必ずヘルメットをかぶって自転車に乗ります」

「私は、必ず『止まる』ことを忘れません」

「ぼくは、自転車で競争をしません」

大切な命を守るため、この宣言通り、しっかりと約束を守って自転車に乗ってほしいと思います。

6月6日(火)から2週間、教育実習の先生が来られました。

教科は数学で、7年生の学級を担当されました。

6月23日(金)は教育実習最終日だったので、7年生でお別れ会をしました。

生徒たちが、お別れ会のプログラムを考え、楽しい時間を過ごしました。

まず、「何でもバスケット」をしました。「お肉が好きな人」「めがねをしている人」など、当てはまる人が、椅子を求めて体育館を走り回りました。

次はバスケットボールです。先生たちもチームに混ざり、楽しいゲームになりました。

最後に手紙を渡し、記念写真をとりました。

生徒たちにとって有意義な時間を過ごすことができた2週間になりました。楽しい時間とすてきな思い出をありがとうございました。

ご覧ください。この楽しそうな笑顔!

2年生は図画工作科「しんぶんしとなかよし」の造形遊びの学習の真っ最中。

友達と協力したり、自分の作りたいものを表現したりと、思い思いに工夫して楽しんでいます。

新聞紙を広げたり、ねじったり、折ったり、ちぎったりしながら、感性や想像力を働かせ、自分のイメージをもって取り組んでいる姿が素敵です。

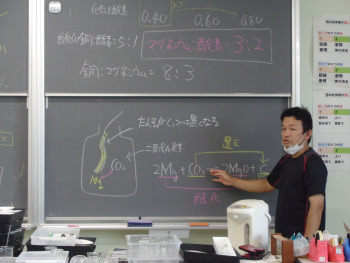

8年生の理科では、マグネシウムや銅の化学変化と質量の関係について学習しています。

まず、銅やマグネシウムを燃焼したときの質量比について、グラフを基に学びました。

真剣に松本先生の話を聞いている8年生。

次は、マグネシウムを燃焼するときの化学反応式について考えました。

「酸化?」

「還元?」

なじみのない言葉に、

「こんなの使う仕事とかあるんですか」という生徒の声。

すかさず、「美容師さんとか」と答える先生の言葉に、生徒からは「えぇ~!」と驚きの声があがりました。

今、学習していることが、将来、思わぬところで生きてくるかもしれません。

そして、内容に関わらず、真剣に学ぶ気持ちこそが、将来、生かされるのだと思います。

8年生の真剣に学ぶ姿が、まぶしかったです。

6月22日に、1年生の交通安全教室がありました。

まずは、氷見警察署の方に、手作り紙芝居を見せていただきました。

熊無のキャラクター「くまたろう」と「ろんくまちゃん」が登場するお話です。飛び出しをしてはいけないことや、駐車場では大人の人から離れないで行動することが大切だと教えていただきました。

次に、シグナルリーダーの交通安全教室です。

交通ルールや道路の歩き方について教えていただきました。

クイズにも積極的に答えることができました。

最後に、氷見警察署の方から防犯についての話を聞きました。

「知らない人についていかない」「知らない人の車に乗らない」「大人の人の目が届かないところでは遊ばない」などの約束をしました。

これからも、自分の命を守るために、きまりや約束を守って安全に過ごしましょう。

「粽」

この漢字は、「ちまき」と読みます。

中国の端午の節句に欠かせないこの「粽」を通して、5・6年生が中国の祭り文化についてオンラインで学びました。

教えてくださったのは、中日の交流や対日理解の発展に大きく関わっておられる白立文先生です。

なんと、今日がちょうど、旧暦の5月5日端午の節句の日です。

今日は、中国のどの家庭でも粽を作ったり、買ったりして食べるそうです。

こしあんを餅米で包む甘口の粽や

餅米と一緒に豚肉やタケノコを醤油で甘辛く味付けした粽など、様々な味があるそうで、とてもおいしそうでした。

宋の時代の言い伝えから、端午の節句に粽を食べるようになったということですが、それから2000年も伝承されてきたことには、驚くばかりです。

日本と同じように子供が強く立派に育ちますようにと願いを込めて、魔除けのために菖蒲を飾ったり、鴨の卵を飾ったりするそうです。

後半は、子供たちから粽についてや中国文化について多くの質問をし、白先生に教えていただきました。

今日は、粽を通して中国の文化に触れることができた子供たち。

邪気よけのブレスレット等、おみやげもいただきました。

さて、今週末6月24日、25日に山森記念財団にて粽の手作り体験と試食フェアが行われます。

3種類の粽が味わえるそうです。

興味のある方は、ぜひお出かけくださいね。

西の杜学園では、今年度もプログラミングの専門的な指導者をお招きし、プログラミング学習に取り組みます。

今日は、今年度初めてのプログラミング学習です。

1~4年生が社谷内先生と酒井先生にプログラミングやタイピングを教わりました。

1年生

初めて、プログラミングに挑戦!

簡単なブロックをつなげていくビジュアルプログラミング「コードモンキー Jr」に取り組みました。

お題をクリアすると、「やったあ!」とこの表情。

2年生も「コードモンキー Jr」やタイピングソフト「キーボー島」に取り組みました。

指のポジションを捉えて、丁寧にタイピングしていきます。

3年生では、タイピング練習の後、「スクラッチ」に取り組みました。

二つのキャラクターを鬼ごっこさせるプログラミングに挑戦です。

キャラクターの大きさや動きについて、数値を変えながら、試行錯誤しました。

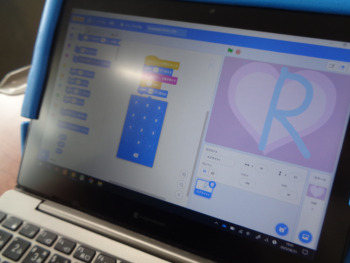

4年生でも同じく「スクラッチ」に取り組みました。

自分の名前のイニシャルを動かすプログラミングに挑戦しました。

「X座標」や「Y座標」の数値を入力し、移動する方向を考えました。

1学期にあと3回、先生方に来ていただき、プログラミング学習に親しみます。

子供たちの頭は、とって柔軟です。どの学年でも、楽しみながらプログラミングに取り組んでいる姿が印象的でした。

これからもプログラミングを通して、難しいこと、うまくいかないことにもどんどん挑戦していく気持ちを育んでいきたいと思います。