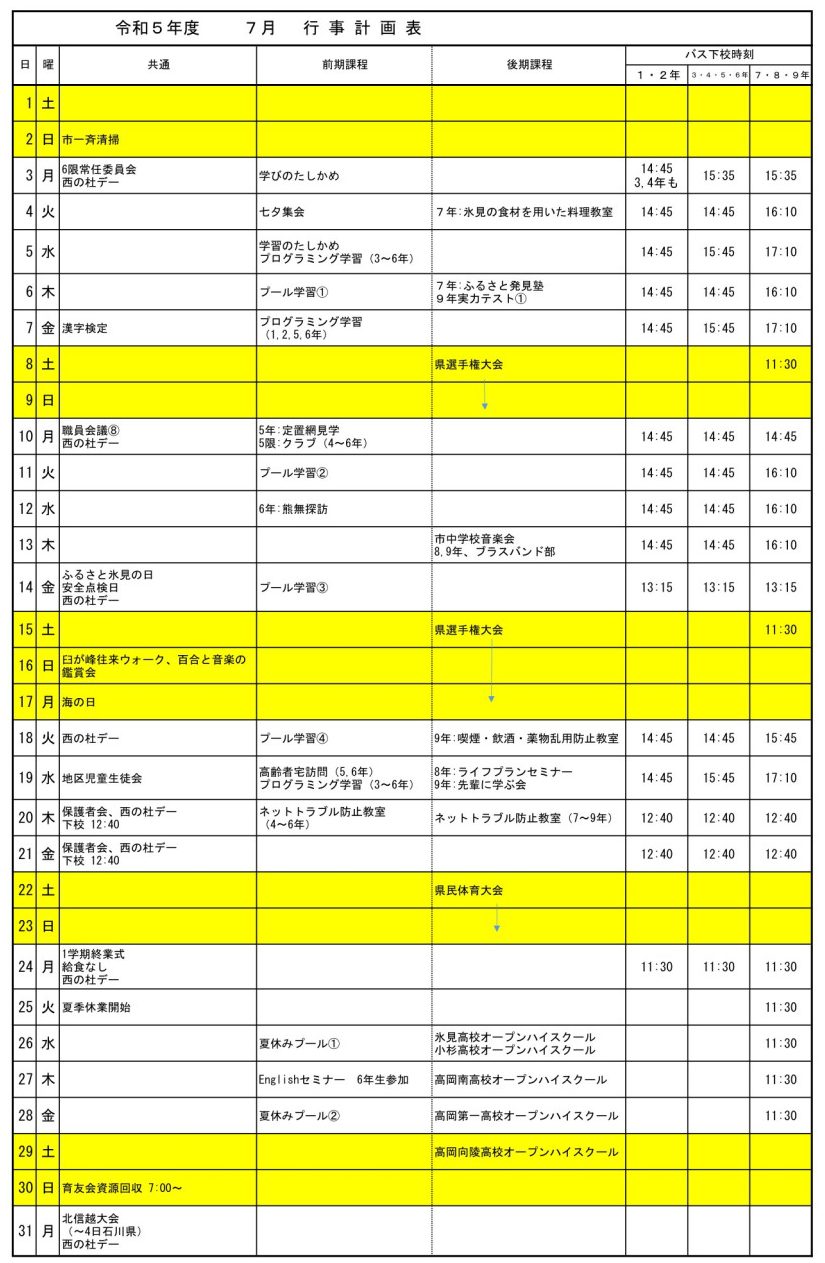

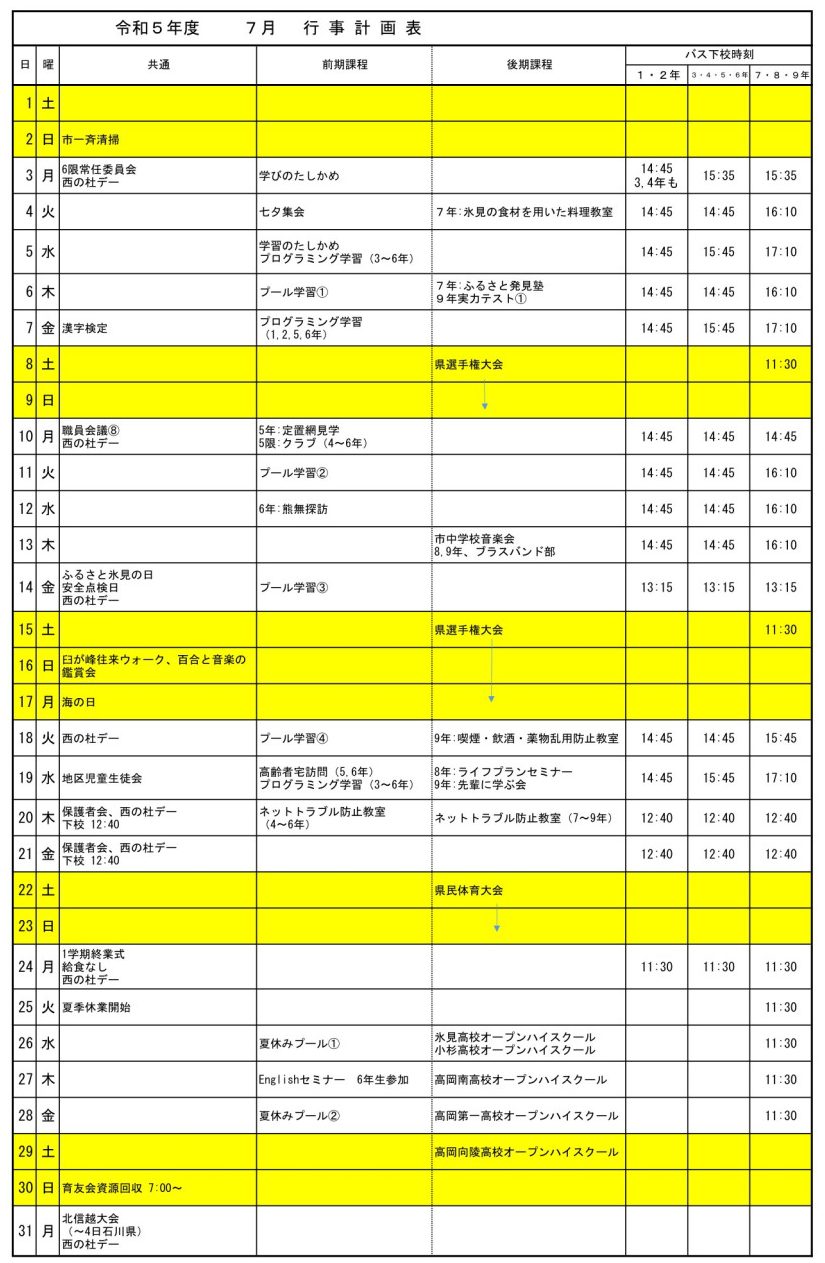

7月行事予定

緊急以外のお知らせ

6月22日に、1年生の交通安全教室がありました。

まずは、氷見警察署の方に、手作り紙芝居を見せていただきました。

熊無のキャラクター「くまたろう」と「ろんくまちゃん」が登場するお話です。飛び出しをしてはいけないことや、駐車場では大人の人から離れないで行動することが大切だと教えていただきました。

次に、シグナルリーダーの交通安全教室です。

交通ルールや道路の歩き方について教えていただきました。

クイズにも積極的に答えることができました。

最後に、氷見警察署の方から防犯についての話を聞きました。

「知らない人についていかない」「知らない人の車に乗らない」「大人の人の目が届かないところでは遊ばない」などの約束をしました。

これからも、自分の命を守るために、きまりや約束を守って安全に過ごしましょう。

「粽」

この漢字は、「ちまき」と読みます。

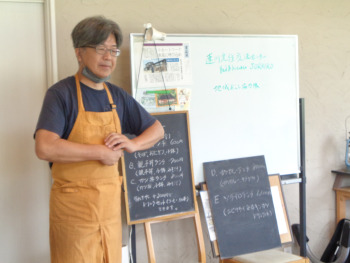

中国の端午の節句に欠かせないこの「粽」を通して、5・6年生が中国の祭り文化についてオンラインで学びました。

教えてくださったのは、中日の交流や対日理解の発展に大きく関わっておられる白立文先生です。

なんと、今日がちょうど、旧暦の5月5日端午の節句の日です。

今日は、中国のどの家庭でも粽を作ったり、買ったりして食べるそうです。

こしあんを餅米で包む甘口の粽や

餅米と一緒に豚肉やタケノコを醤油で甘辛く味付けした粽など、様々な味があるそうで、とてもおいしそうでした。

宋の時代の言い伝えから、端午の節句に粽を食べるようになったということですが、それから2000年も伝承されてきたことには、驚くばかりです。

日本と同じように子供が強く立派に育ちますようにと願いを込めて、魔除けのために菖蒲を飾ったり、鴨の卵を飾ったりするそうです。

後半は、子供たちから粽についてや中国文化について多くの質問をし、白先生に教えていただきました。

今日は、粽を通して中国の文化に触れることができた子供たち。

邪気よけのブレスレット等、おみやげもいただきました。

さて、今週末6月24日、25日に山森記念財団にて粽の手作り体験と試食フェアが行われます。

3種類の粽が味わえるそうです。

興味のある方は、ぜひお出かけくださいね。

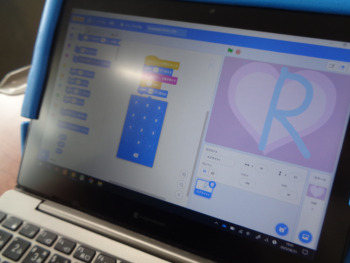

西の杜学園では、今年度もプログラミングの専門的な指導者をお招きし、プログラミング学習に取り組みます。

今日は、今年度初めてのプログラミング学習です。

1~4年生が社谷内先生と酒井先生にプログラミングやタイピングを教わりました。

1年生

初めて、プログラミングに挑戦!

簡単なブロックをつなげていくビジュアルプログラミング「コードモンキー Jr」に取り組みました。

お題をクリアすると、「やったあ!」とこの表情。

2年生も「コードモンキー Jr」やタイピングソフト「キーボー島」に取り組みました。

指のポジションを捉えて、丁寧にタイピングしていきます。

3年生では、タイピング練習の後、「スクラッチ」に取り組みました。

二つのキャラクターを鬼ごっこさせるプログラミングに挑戦です。

キャラクターの大きさや動きについて、数値を変えながら、試行錯誤しました。

4年生でも同じく「スクラッチ」に取り組みました。

自分の名前のイニシャルを動かすプログラミングに挑戦しました。

「X座標」や「Y座標」の数値を入力し、移動する方向を考えました。

1学期にあと3回、先生方に来ていただき、プログラミング学習に親しみます。

子供たちの頭は、とって柔軟です。どの学年でも、楽しみながらプログラミングに取り組んでいる姿が印象的でした。

これからもプログラミングを通して、難しいこと、うまくいかないことにもどんどん挑戦していく気持ちを育んでいきたいと思います。

3年生の総合的な学習の時間の学習では、氷見のハトムギについて学習を進めています。

今日は、JA速川支所より、講師の先生に来ていただき、学校の畑にハトムギを植えました。

畑に移動しました。

まずは、植え方について説明を聞きました。

初めてハトムギの種を見ました。児童からは、「ヒマワリより小さい」「これがハトムギになるのか」など、様々な感想が出ました。

児童は指でしっかりと穴をあけ、種を植えました。

その後、教室に戻って、講師の先生にハトムギについて質問しました。

「ハトムギを育てるときに、一番大変なことは何ですか。」

「水やりについて教えてください。」

「どうして氷見市ではハトムギが有名になったのですか。」

これまで調べてきて、分からなかったことを解決しようと、たくさん質問することができました。

大きく、たくさん育つように、みんなで活動していきましょう。

今日の音楽の時間は、鍵盤ハーモニカで「かっこう」の練習をしました。

教科書を見て、メロディやリズムを確認しながら、まずは各自で練習しました。

「先生、できたよ!」という声が、あちこちであがります。

最後はみんなで合奏しました。山田先生の演奏に合わせて、自分が演奏できたところで参加しました。

表情は、真剣そのもの。しっかりと演奏することができました。

このあとの音楽の時間でも、練習を重ねていきます。みんなで素敵な演奏ができるようになるのが、楽しみです。

今日の6年生の図画工作の時間は、作品の仕上げをしました。

「世界遺産を旅しよう」というテーマで、児童は、自分で選んだ世界遺産を描きました。

その絵に、写真を切り抜いた自分を思い思いに貼り付け、旅する気分を味わいます。

気球に乗って空から眺めたり、船に乗って水上から訪ねたりして、世界遺産を満喫です。

各自工夫を凝らした作品が出来上がりました。みんなで鑑賞するのが、楽しみです。

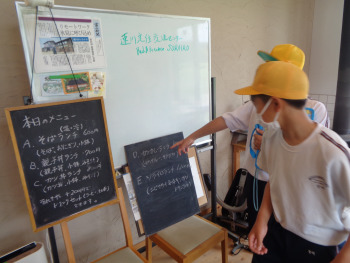

6年生の総合的な学習の時間では、「地域に学ぼう~文化・歴史・人・ふるさと・未来をつなげる~」をテーマに、地域について調べ学習をしています。

今日は、小久米地区にある「速川定住交流センター Bed&Kitchen SORAIRO 〜ソライロ〜」へ行ってきました。

お店の中や二階の宿泊施設を見学させていただき、澤田さんに質問しました。

2階は、田舎でゆっくり仕事をしたいリモートワークの方に大人気だそうです。

「どうして、『ソライロ』というお店の名前なのですか」という質問に

「空は、いろいろな場所とつながっているから。そういう意味が込められているんだよ」と笑顔の澤田さん。

澤田さんは、元々、地域おこし協力隊として、福井県から早借地区に来られたそうです。

3年の任期を終えられた後、NPO法人速川活性化協議会の一員として

「このふるさとを大切に思ってほしい。この地域に帰ってきてほしい」という思いをもって活動に取り組んでおられるそうです。

澤田さんの思いに触れ、きっと6年生のみんなも「ふるさとを大切に思う心」を、さらに育んだことと思います。

澤田さん、ありがとうございました。

家庭科の学習で、5年生は6月15日(木)、6年生は16日(金)に、調理実習を行いました。

5年生は、初めての調理実習です。

5年生は「ゆでる」という調理法を学習します。

ゆで卵とほうれん草のおひたしに挑戦しました。

自分の好みの固さにゆであがるように、卵に何分ゆでるかを決めて、マジックで書きました。

「半熟がいいな。4分にしよう」

「固い黄身が好きだから、10分にしよう」

どきどきして、卵を割ると…

こんなにおいしそうにゆでることができました。

ほうれん草もゆでると、かさが減って…

色よく、おいしいおひたしができました。

大成功です。

6年生は、「いためる」という調理法を学習します。

今回は、スクランブルエッグと野菜いためをつくりました。

手早く具材を切ったり、いためたりして、手ぎわよく作業ができました。

小松先生にも、試食してもらいました。

「卵がクリーミーでおいしい」

との感想でした。

自分で作って、みんなで食べるとおいしいです。

今度はぜひ、おうちで作って、家族のみなさんに食べてもらいましょう。

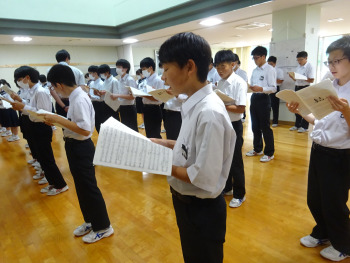

8、9年生が6限目に合唱練習をしました。

7月に行われる市中学校音楽会で発表する「結(ゆい)」という曲を練習しました。

今日は、初めて8、9年生で一緒に行う練習だったので、番匠先生からは、パートのまとまりをつくることと、歌詞をはっきりさせて歌うことを意識するよう、アドバイスがありました。

練習を重ねるごとに、だんだんと力強く、まとまりのある歌声になってきました。

最後には、録音した合唱をみんなで聴いてみました。

成果を確かめ、明日以降の練習に向けての意欲を高めることができました。

だんだんと磨きがかかる歌声を、これからも楽しみにしたいと思います。