5年生 楽しかった稲刈り・はさがけ体験(9月25日)

今日は、青空の下、5月に田植えをした「新大正もち」の稲刈りとはさがけをしました。

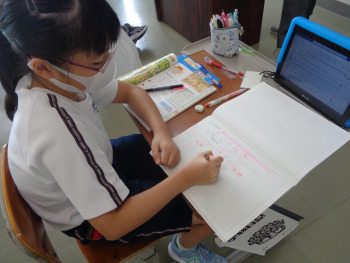

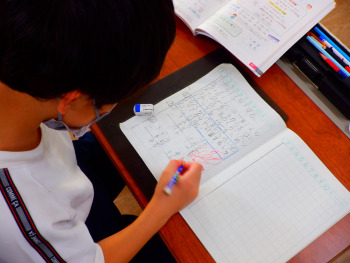

地域のみなさんに教えてもらいながら、鎌を使って稲刈りをしました。

ほとんどの子供が初めての体験で、わくわく・ドキドキが伝わってきます。

手を切らないように、慎重に作業を進めていきます。

慣れていくと、手際よく、刈り取ることができるようになりました。

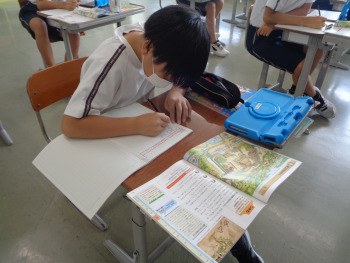

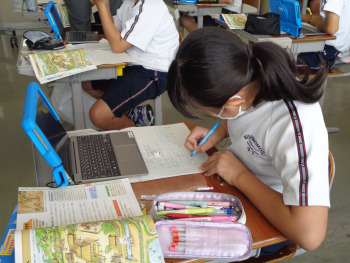

次は、刈り取った稲をわらで縛ります。

簡単そうに見えますが、やってみるととても難しく、何度も教えてもらいながら、

マスターしていきました。

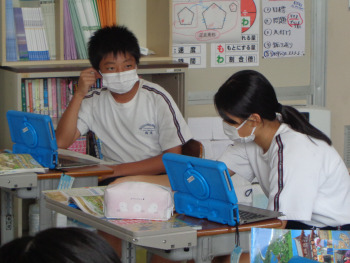

最後は、はさがけです。

縛った稲の束を、はさの近くに集めます。

その後、一人ずつ、はさに上がり、かける作業を体験しました。

~子供たちの感想から~

◆ぼくが一番がんばったのは、はさがけです。はさに上がって、下から投げられた稲の束を受け取るのが難しかったです。地域の方が近くにいてくださったので、安心してすることができました。

◆稲を刈るのはとても力がいるし、束にするのも難しかったです。地域のおばあちゃんが、やさしく教えてくださったので、最初はあまり上手にできなかったけれど、最後は上手にできるようになりました。

◆わたしが一番楽しかったのは、稲を鎌でスパッと切るところです。束に縛るのは、初めは手伝ってもらっていたけれど、最後の方は自分でできるようになったので、うれしかったです。

◆はさがけは、縛った束を×の形にしてかけることがとても楽しかったです。はしごに登ってかけるのも、とても楽しかったです。次回の脱穀も、どんなふうにやるのか、今から楽しみです。

◆稲刈りは大変な作業でした。初めは鎌で稲を刈ることがとても難しかったけれど、やっていくうちに慣れていきました。

◆わたしが一番がんばった作業は、稲の束を縛ることです。地域の方が優しく教えてくださったので、ちゃんとわらで縛ることができるようになりました。はさがけでは、はさの上の地域の方に稲の束を投げあげるのがとても楽しかったです。

地域の方やお家の方と触れ合いながらの稲刈りやはさがけの体験は、子供たちにとって、貴重なものとなりました。

ご指導してくださった皆様、ありがとうございました。