今週の3年生(5月23日)

先週植えたヒマワリの種から芽が出て、葉の数も増えてきました。

今週の3年生の様子を紹介します。

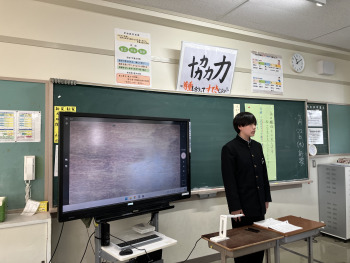

道徳「さと子の落とし物」の学習では、かぎを落として困っているさと子のために一緒にかぎを探そうとした周りの友達の気持ちを考えました。道徳ノートに書いた自分の考えを友達に伝え合うことを通して、友達のためにできることはないかを考えました。

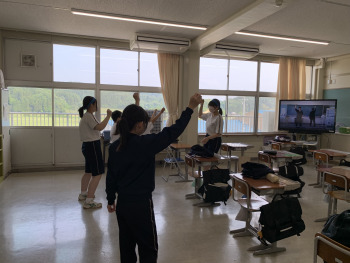

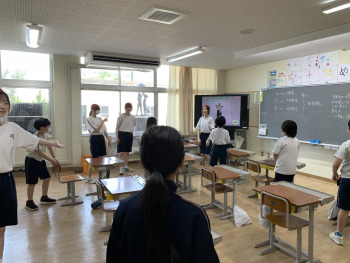

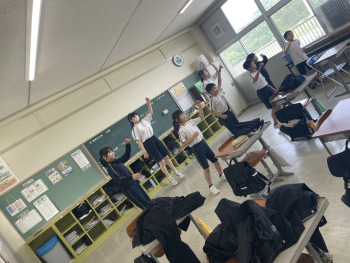

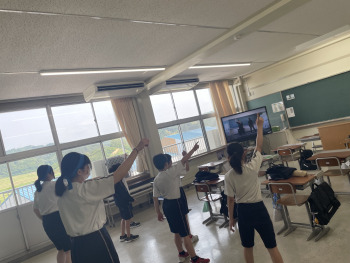

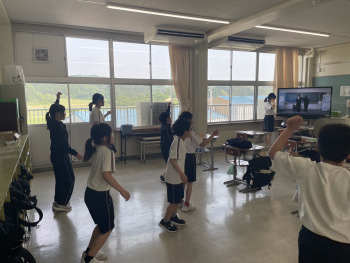

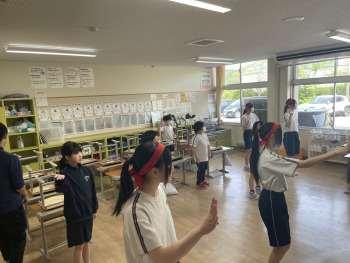

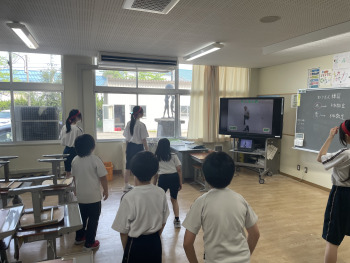

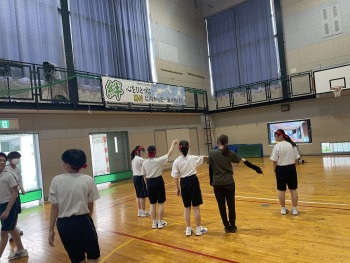

火曜日に運動会の結団式があり、運動会練習が始まりました。

1~4年生が集まって大玉転がしの練習や応援合戦の練習をしました。応援合戦の練習では、4年生のお手本を見て、ダンスの練習を頑張りました。

運動会本番まで残り一週間となりました。どの団も全力が出せるように頑張りましょう。