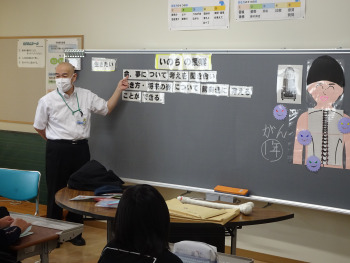

5,6年生 いのちの授業を通して

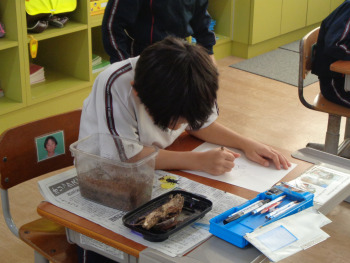

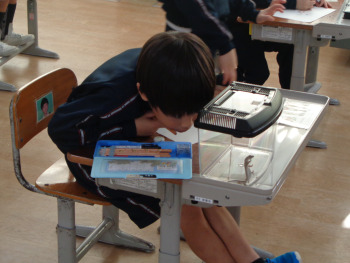

今日は講師の先生をお招きし、「いのち」についての特別授業を行いました。

先生からは「いのちを大切にすること」そして「夢をもち生きてくこと」を教えていただきました。

また、先生の実体験を交えたお話から、「生きている」というのは健康であること、人と触れ合ったときに温かさを感じることを学んでいました。

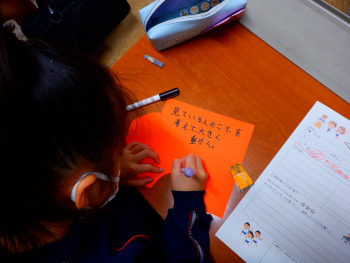

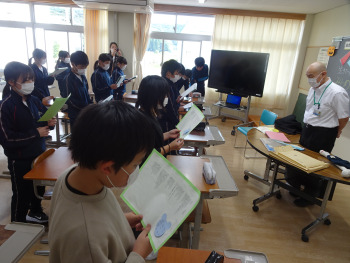

授業の後半には、児童が周りにいる先生にインタビューをして、自分の夢について考える活動もありました。

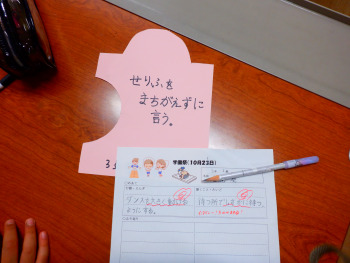

「先生たちの話を聞いて、小さいころから教師を目指していた人もいたし、そうでない人もいました。夢は途中で変わってもよいのだと感じました。」と感想を書く子供もおり、自分の将来について考えるきっかけになったようです。

人はいつどんなときに苦しみ辛くなるかは分かりません。でも、そんなときでも自分の夢をもち、人の助けを借りさえすれば、何とか生きていくことができるということを今日の授業を通して学ぶことができました。

先生ありがとうございました。

【子供たちの感想(一部抜粋)】

私はこの「いのちの授業」を終えて、自分のいのちを大切にしようと思いました。わけは、いのちは一つしかないからです。私はまだ将来の夢がないので、これから考えようと思いました。

今日の「いのちの授業」で、先生方の過去や小さいときの夢を聞くことができて、とてもうれしかったし、楽しかったです。途中で夢が変わってもよいことを心に刻み、夢が叶うように頑張ります。