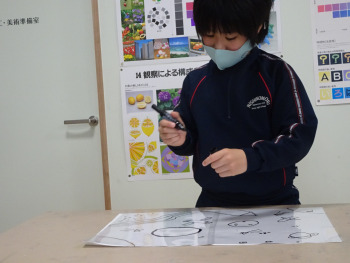

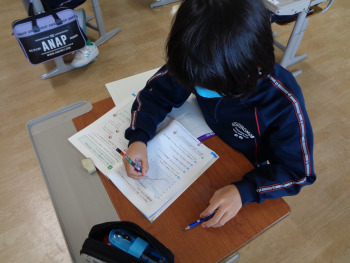

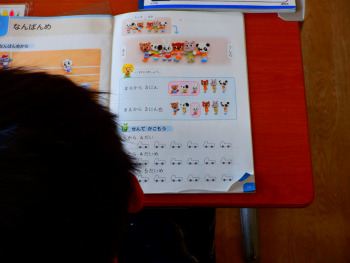

「なんばんめ」1年生 算数

5月16日(火)2時間目 1年生の算数の時間です。

今日の学習内容は、「前から何人」と「前から何人め」のちがいです。

これは、1年生にとって、とても難しい課題です。

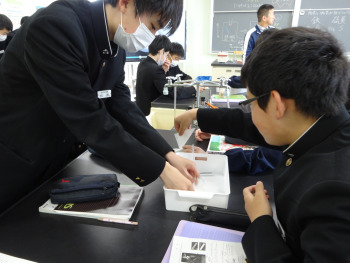

電子黒板の図を使って、自分の考えを説明します。

「前から、3人だったら、りすといぬとうさぎになります」

「『め』がついたら、ちがってきます」

友達の考えを聞いて、最初の自分の考えを変えた子がいました。

「やっぱり、3人目だったら、うさぎさんだけです」

友達と関わりながら、よく考えている姿がすばらしいです。

この後、実際の生活の中で理解が深まることも多いでしょう。