大縄跳び大会に向けて 練習スタート!

9月22日(金)に、体育委員会主催の「大縄跳び大会」を開催することになりました。

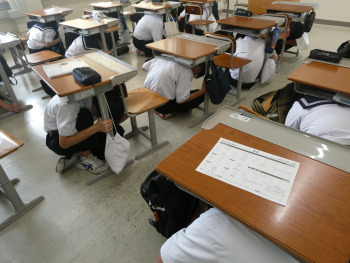

全校児童生徒が、縦割りで10班に分かれ、「8の字跳び」の回数を競います。

大会に向け、今日から練習が始まりました。

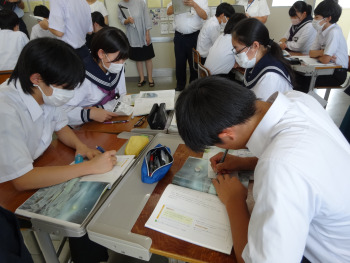

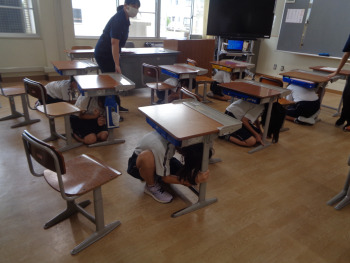

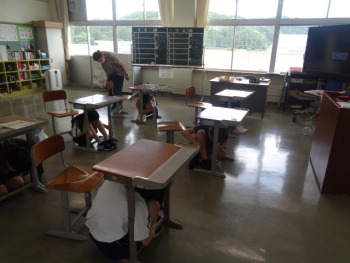

それぞれの班に分かれて体育館や多目的ホールに集合した後、回し手を決め、練習を開始しました。

うまくいかない時は、上級生が縄に入るタイミングを教えたり、跳ぶ順番や入り方を班で相談して決めたりと、9年生を中心に協力して練習を進める姿がみられました。

大会では、1回でも多く跳べるよう、これからも練習を重ねてほしいと思います。

頑張れ もりのこ!