縦割り清掃開始(4月18日)

今日から、1年生~9年生まで、他学年の児童生徒と協力し合って掃除をする「気付き支え合い清掃」が始まりました。

上級生が下級生に指示を出して掃除をします。

美風委員会がごみを集めます。

みんなで協力し合って、丁寧に清掃活動に取り組むことができました。

行事や学校生活の様子など

今日から、1年生~9年生まで、他学年の児童生徒と協力し合って掃除をする「気付き支え合い清掃」が始まりました。

上級生が下級生に指示を出して掃除をします。

美風委員会がごみを集めます。

みんなで協力し合って、丁寧に清掃活動に取り組むことができました。

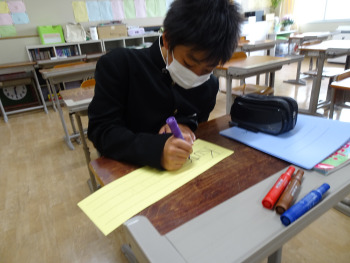

7年生の英語の授業では、小学校で学習してきたことを少しずつ復習しながら、中学校の学習を進めています。

今日は、アルファベットの文字の形や特徴をとらえて、自分の名前をデザインしました。

好きな色の画用紙を選んで、好きな色で4本線に自分の名前を英語できれいに書くことができました。

aやoの中に顔に描いたり、花を描いたりする人。

iをバットの形にして、上の点をボールにする人。

横棒にぶらさがる人や動物を描く人。

どんどんアイディアが出て、にぎやかな作品になりました。

明日は、育友会総会です。

英語教室の廊下に掲示しますので、来校されたときにご覧ください。

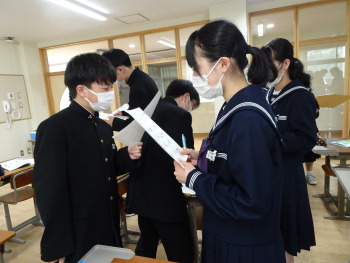

8年生の英語の授業です。

新年度が始まって、気持ちを新たに、やる気にあふれている8年生。

授業開始の帯学習として、昨年度の復習を始めました。

今日の学習内容は、未来を表す表現です。

「今度の日曜日は何をするつもりですか」とお互いにインタビューし合って、返事を集めてビンゴをねらいます。

たくさんの人と英語で対話しました。

これからも英語の学習を頑張ってほしいと思います。

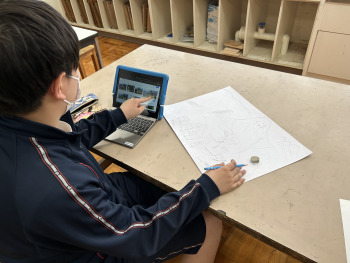

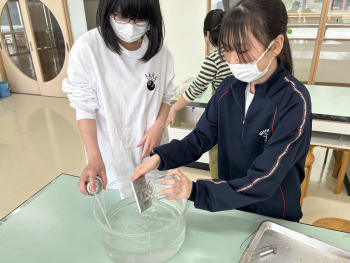

今週の6年生の様子です。

新1年生のために、「入学おめでとう集会」を企画しています。

前期課程のリーダーとして、みんなが楽しめるような活動を話し合ったり、考えたりしています。

図画工作科の学習では、自分で選択した世界遺産をタブレットで画像検索し、細かいところまで丁寧に描写しています。

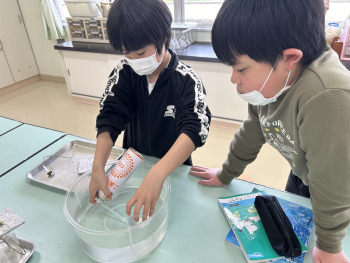

理科の学習では、二酸化炭素を集気びんに入れ、水や火を使い、空気の実験を行っています。

「火が消えた!」「二酸化炭素が入ったよ。」など、楽しみながら、学んでいる様子が見られました。

前期課程のリーダーとして、色々なことに楽しみながらチャレンジしてほしいです。

今日は、全国学力・学習状況調査の実施日でした。

6年生が国語と算数、9年生が国語と数学のテストを受けました。

テスト時間内いっぱいまで、粘り強く問題に取り組みました。

調査結果を今後の学習に生かしていきたいと思います。

生活科「わたしたちの野さいはたけ」

2年生の生活科「わたしたちの野さいばたけ」の学習では、野菜を育てる計画を立てています。

「大きな野菜を育てたい」

「家族が野菜を好きなので、たくさん育てたい」等

子供たちは、自分の育ててみたい野菜を決めています。

今日は、学校のふれあい菜園で育てる「みんなの野菜」について考えました。

「広いから半分に分けて2種類の野菜がいいな」

「たくさん採れる野菜にすれば、みんな喜ぶんじゃないかな」

クラスのみんなのことを考えた発言が聞こえました。

畑に行き、雑草の多さにびっくりしました。

「このままじゃたくさん育たない!」

「すぐに取ろう」

と声があがりました。

一人一人がしっかり思いをもち、活動することができました。

今日の給食は

・黒糖パン ・牛乳

・きびなごのカリカリ揚げ

・コンソメスープ

・フルーツヨーグルト でした。

今日は、前期ブロック(1~4年生)の教室を覗いてみました。

どの学年もとても上手に配膳をしています。

残らないように盛り付けをしたり、こぼさないように席まで運んだり、一人一人が自分の役割をしっかりと果たしていました。

1年生は、おかわりしたい人が手を挙げて、先生からおかずやスープを入れてもらっていました。

そして、準備が終わったら、全員で「いただきます」

どの学年も、とてもおいしそうに食べていました。

今日のメニューの中で、一番おいしかったのはどれかな?

もりもり食べて、丈夫な体をつくっていきましょうね。

来週は、中期ブロックの給食にお邪魔します。

5~7年生の皆さん、インタビューもさせてくださいね。

5年生になると、英語の授業は英語教室へ移動して行います。

まず、好きな食べ物について、ジャンケンをして質問し合いました。

ALTのコレカ先生とも、英語で会話をしています。

次に、アルファベットの練習です。

アルファベットのカードを見せると、すぐに答えることができる5年生。

これからも、英単語をたくさん覚えて、英語で話せるようになってほしいと思います。

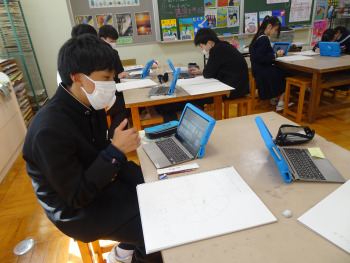

7年生の今日の様子です。

西の杜タイムでは、5教科の学習がスタートしました。

学習の内容を予習したり、復習したりすることを目的としています。

今日は国語の漢字問題のプリントに取り組みました。

みんな集中して問題を解きました。

1枚1枚のプリントの学習量は多くないですが、「継続は力なり」です。

今後も、学習の積み重ねを大切にしていきましょう。

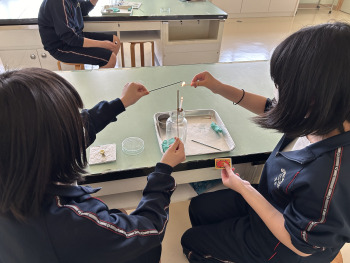

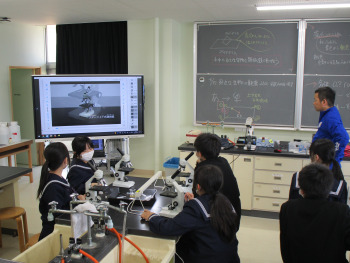

5限目の理科の授業では、顕微鏡を用いて観察を行いました。

はじめに、顕微鏡の使い方を確認し、

次に、実際に顕微鏡を用いて微生物を観察しました。

「すげー!」「なにこの生き物ー!」という驚きの声が、教室中に響き渡っていました。

6限の学活では、総務を中心に学級会を行いました。

生徒総会に向けて、各委員会の活動に対する質問を考えました。

みんな積極的に手を挙げて発表し、7年生としての意見を集約することができました。

どんな活動でも真剣に、意欲的に取り組む7年生。

とても素晴らしいですね!

8年生は、美術科の授業です。

「メッセージを伝える」をテーマに、ポスターのアイディアスケッチを始めました。

「ポイ捨てをやめてほしい」「森林伐採を止めたい」「海の生き物を守りたい」など、自分の思いにぴったりなキャッチコピーを真剣に考える生徒たち。

図柄や構図を工夫して、メッセージが伝わるポスターを完成させましょう。