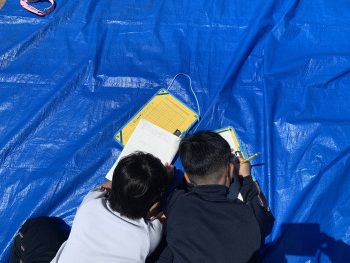

5年生 自分の思いを表現(5月12日)

5月12日(金)

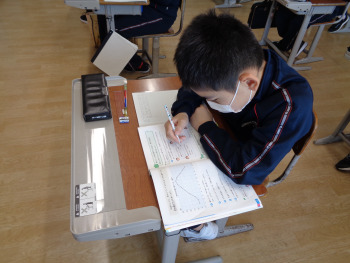

連休明け、久しぶりに図工の学習がありました。

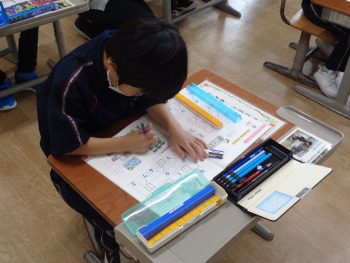

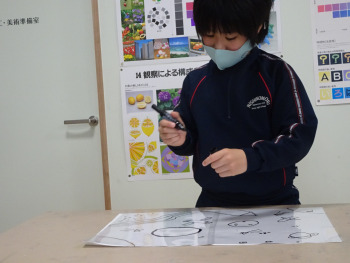

取り組んでいるのは、「シルエットアート」です。

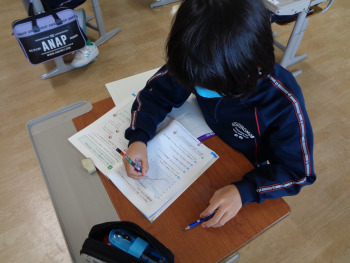

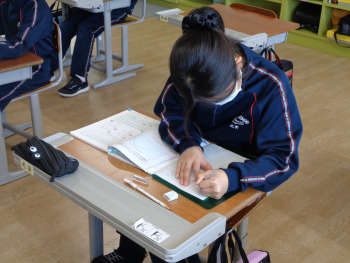

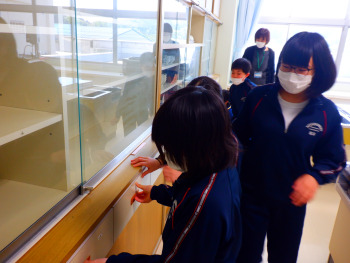

図鑑やタブレットを用いて描いた下絵を、透明な板に写していきます。

今日は、構図をさらに工夫しました。

自分のイメージに合わせて、描きたいものをどのような配置で、

どんな大きさで画面に構成していけばいいのか考えました。

「手前のものを大きくすると、遠近感が出るね。」

「はみ出した構図を使うと、広さが表現できるね。」

「自分の作品に取り入れてみよう。」

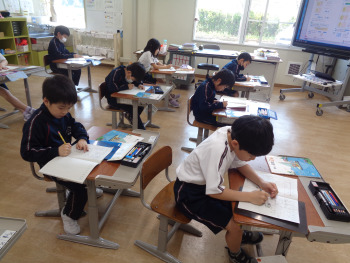

「手前の魚を大きく描いて、迫力を出そう。」

「遠くに魚の群れを描き足して、奥行きを表現しよう。」

「宇宙を表現するには、もっと星の数を増やした方がいいな。」

「奥に描いた木に負けないように、手前のタイガーの輪郭線を太くしていこう。」

「手前の花の数をもっと増やした方が、素敵になりそうだ。」

「構図が工夫できたから、輪郭線の太さでメリハリを付けよう。」

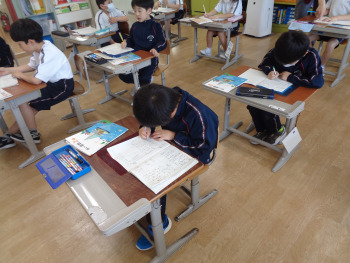

友達の作品からヒントを得て、さらにイメージが膨らみます。

どんな素敵な作品が仕上がるのか楽しみです。

来週は、彩色をします。