10月から校時表が変わります!

子供たちに、B4サイズ横型のプリントを配布しました。

これは、10月から校時表が変更になり、下校時刻が20分早くなるお知らせです。

西の杜学園では、「学ぶことの楽しさを実感すること」と「自発的な学習を進めること」を大切にしています。自己を高めるためにやってみたいことに積極的に取り組み、自分を磨く場や時間を充実させてほしいと思います。

2学期から校時表が変わります!

子供たちに、B4サイズ横型のプリントを配布しました。

これは、10月から校時表が変更になり、下校時刻が20分早くなるお知らせです。

西の杜学園では、「学ぶことの楽しさを実感すること」と「自発的な学習を進めること」を大切にしています。自己を高めるためにやってみたいことに積極的に取り組み、自分を磨く場や時間を充実させてほしいと思います。

2学期から校時表が変わります!

9月21日(水)

氷見市では、10歳となった4年生に「1/2成人式」が実施されています。

市立博物館と市立図書館に出かけて公共ルールやマナーを学び、氷見市民の一員としての自覚をもったり高学年への新たな意欲を高めたりすることができました。

いざ、出発!

まずは、博物館です。

学芸員さんから、昔の民家や生活用具の説明を聞きました。

「何に使うか分からない物がたくさんあったね。」

「これはうちにもあるよ。」

「昔の人はいろいろ工夫していたんだね。」

次は、図書館です。

図書館の説明を聞いた後、図書カードを作りました。

「いろんな本がたくさんあるね。」

自分の図書カードを作りました。出来上がったカードを手にしてとても嬉しそうでした。

1/2成人式を終えて ー感想ー

・氷見の歴史、図書館のルールを知れて勉強になった。

・昔のランドセルや教科書が今と違っているなど、変わったことがたくさんあった

・図書館の本の量が多くてびっくりした。

・たくさん勉強できて楽しかった。うれしかった。

9月21日(水)

3限 音楽

合奏「ミックスナッツ」の練習に取り組んでいます。

番匠先生の体は1つだけなので、音楽の時間にいくつものパートをみることはできません。

そこで、6年生の音楽の時間には、職員室にいる先生たちもパートに分かれて、子供たちと一緒に楽譜とにらめっこ!

音やリズムがとりにくいところは、マンツーマンで練習しました。

うまく演奏できた時は、とてもうれしそうで満足気でした。

素晴らしい合奏ができるといいですね。

9月21日(水)

2限 体育

2学期に入り、体育で持久走に取り組んでいます。

1,2年生は、グラウンドを3周走ります。

「ズック,ぬけました。」 転んでしまった。

アクシデントはありましたが最後まで走りました。

自分のペースで一生懸命走りました。

遅れている友達に「がんばれ。もう少し。」と声をかけ応援しました。

持久走の後は、体育館でビーチバレーをしました。

9月21日(水)

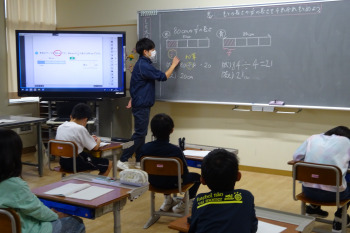

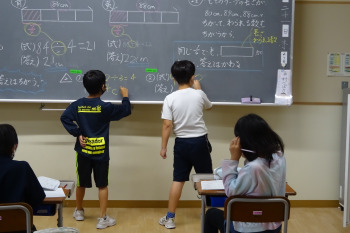

1限 算数

「もとの長さの1/4の長さを求めよう」という課題に取り組みました。

「同じ1/4で割るのに、どうして答えがちがうのかな。」

課題に対して真剣に考えたり、自分の考えを発表したりして意欲的に学習に取り組んでいました。

学習の振り返りでは、「今日の学習で分かったこと」をしっかりとノートにまとめました。

9月20日(火)は、始業時刻の変更に伴い、時間割を以下のように変更します。9月20日時間割

9月14日(水)

2限 家庭科

栄養教諭の小間先生に来ていただいて、献立の立て方の学習をしました。

栄養のことや献立を立てる際に気を付けたいことを、パネルや詳しくカードを使って分かりやすく学びました。

満足のいく献立にするために疑問に思ったことを、小間先生に質問しました。

自分で献立を立てて食事を作り、それを食べてくれた家族が喜んでくれるなんて!

すてきですね。

9月14日(水)

2限 算数

偶数と奇数について学習しました。

先生が示した数字を分類する活動を通して、整数・偶数の性質を見つけていきました。

学習のまとめとして、練習問題やドリルをしました。

9月14日(水)

1限 国語

教科書の挿絵をもとに、つなぎ言葉を使って「おむすびころりん」のお話を作りました。

絵を見てみんなによく分かるように考えて、ノートに書きました。

「つなぎ言葉を4つも使ったよ。」

「つなぎ言葉を使ったらよく分かったよ。」

友達の発表を聞いて、感想を話し合いました。