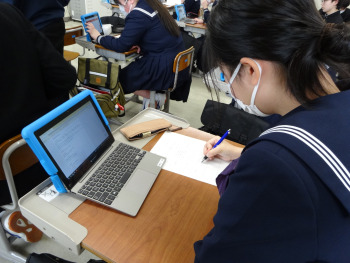

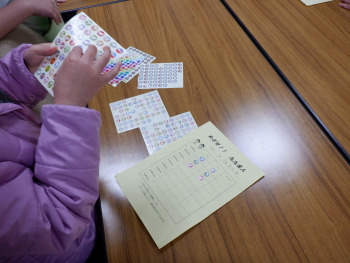

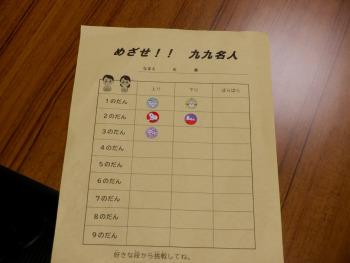

2,3年生 九九名人になる!!(3月6日)

今週の昼休みは、毎日、校長室に来客があります。

そのお客さんは・・・

2年生と3年生です。

今、2,3年生は、九九検定を行っているのです。

今週の月曜日から、覚えている九九を校長室で発表しています。

挑戦する段を自分で決めて、一人一人が、校長先生の前で言います。

すらすらと言えたり、

少し詰まったり、

子供たちは、少し緊張しながらも、各段の「上り」と「下り」に挑戦しています。

「速く言います」

「ゆっくりとしか言えないけど、頑張ります」

など、自分の気持ちを伝えながら、頑張る子供たち。

「はい、合格です」と言われると、嬉しそうに、合格した段にシールを貼っています。

全ての段の「上り」と「下り」が終われば、「ばらばら」に挑戦し、「ばらばら」に合格すれば、

「九九名人」になります。

「早く認定証がほしいな」「明日も来ます」と言いながら、校長室から出て行く子供たちの姿は、とてもほほえましく、頑張ろうという意欲に満ちています。

2,3年生の皆さん、「九九名人」を目指して頑張りましょう!!