7・8年生 クロマティックハーモニカとピアノのコンサート(2月28日)

2月28日(金)5限

音楽室に7・8年生が集まり、本年度の後期課程のアウトリーチ事業

「クロマティックハーモニカとピアノのコンサート」に参加しました。

クロマティックハーモニカ奏者の比嘉さんと、ピアノ奏者の新崎さんによる演奏です。

音楽室がコンサートホーㇽに~♪

曲の演奏だけではなく、「楽器のつくり」についても教わりました。

まずは、ピアノから・・・

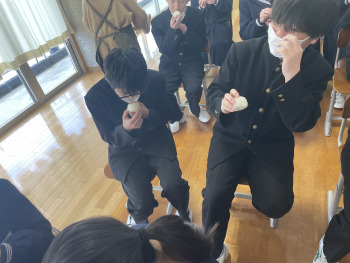

ピアノは、1人で演奏しても、すごいパワーを発揮するいうことを体感するために、

1人分の音が増えていくごとに順番に立ってみました。

結果、10人まで立ちました。

1人で10人分の音を出せるなんてすごい!

ピアノは、世の中にある楽器の中で、一番音の数が多い楽器だということも知りました。

次にクロマティックハーモニカのつくりについてのお話です。

ハーモニカは息を吸っても吐いても音が出る楽器です。

そんな楽器は、雅楽で用いる和楽器の「笙」とハーモニカの2つしかありません。

ドレミファソラシの7つの音を出すためには吐く、吸うを繰り返します。

こちらも皆で試しました。深呼吸になりました。

また、ハーモニカは主旋律と伴奏を同時に演奏できることを実際の演奏で教えていただきました。

次に、「響き」の話がありました。

ピアノは、楽器の中に響板という大きな板があって、それが響いて強い音が出ます。

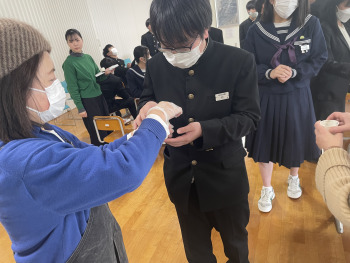

「触って確かめよう!」ということになり、

日頃、触らない(触れない)ピアノのあちこちを触ってみました。

「おぉ」と、触れてみて気付くことがあったようです。

理科の松本先生には、特別に「弦を触ってよい許可」が出たのですが、

この顔です。

新崎さんに「どうですか」とたずねられ、

「みんな、音が高いときって周波数はどうなるんだった?」

と、急に理科の授業を始める松本先生。

どよめく生徒たち。

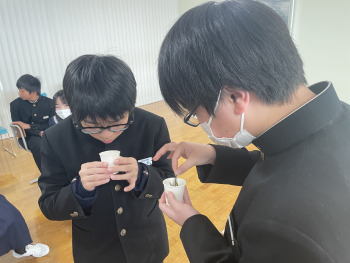

その後、弱い音のオルゴールをピアノ中に入れたらどうなるか?いう実験もしました。

ピアノの中にオルゴールを入れた途端、音が大きくなってびっくり!

楽しい実験を交えながら、お二人には雰囲気の異なるいろいろな曲を演奏していただきました。

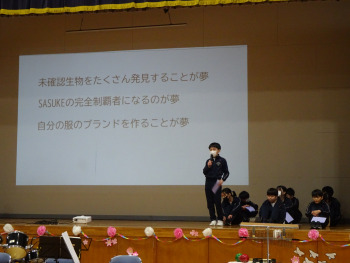

👇生徒の感想です。

「クロマティックハーモニカ1つだけで、ピアノで両手を弾くように、1人2役ができるということがすごいと思いました」

「ハーモニカは、吸っても吐いても音が出る楽器なので、長時間演奏するのは大変だろうなと思いました」

「ピアノの響板の上にオルゴールを置くと、より音が響いて強くなることに驚きました」

「きれいな演奏を聞くと、午前中のテストの疲れが一気に吹っ飛びました」

なかなか聞くことのできないお話と音色に出会えた貴重な時間でした。