6年生らしく

6月3日(水)

6年 社会

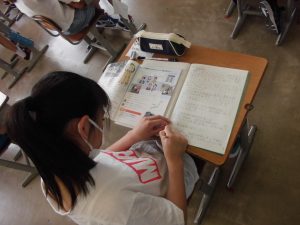

6年生は、政治のしくみについて学習しました。

この内容は、休業中に家庭学習の課題として学習した内容なのですが、大切な言葉や耳慣れない言葉があるので、確認しながら学習しました。

「国民主権」「三権分立」6年生らしい単語が出てきました。

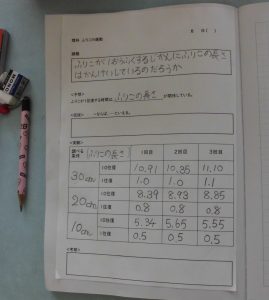

子供たちは、ノートに学習内容をきれいにまとめました。

家庭での取り組みが生きている姿が見られました。学習内容をノートに整理してまとめることで、知識をおぼえることができます。

中学校での学習にもつながる6年生らしい姿を見ることができました。