宿泊学習3 6年 9月11日

9月11日(月)

イブニングタイムの様子です。

楽しそうです。

9月11日(月)

イブニングタイムの様子です。

楽しそうです。

9月11日(月)

いかだ体験の様子です。

自分たちでいかだをくみ上げて、池に漕ぎ出しました。

降ってきた雨に負けずに元気に活動しているようです。

9月11日(月)

6年生が羽咋市にある、国立能登青少年交流の家へ宿泊学習に出かけました。

その様子の一部を写真で紹介します。

入所オリエンテーションです。

ディスクゴルフです。

暑さに負けずに元気に活動しているそうです。

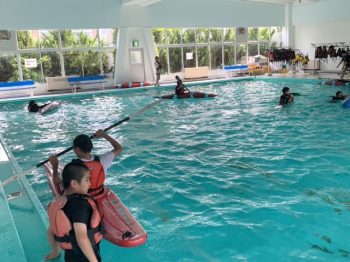

午後の部

カヌーの様子です。

まず、プールで練習をします。

池でカヌーに乗りました。

楽しそうです。

随時、様子をお知らせします。

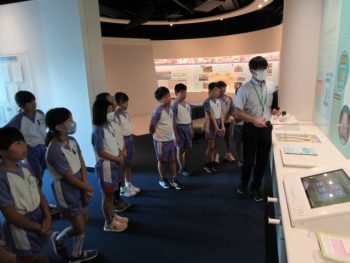

9月7日(木)

4年生が校外学習に行ってきました。

イタイイタイ病資料館、富山健康パーク、四季防災館でいろいろ体験してきました。

その様子を写真で紹介します。

イタイイタイ病資料館に到着しました。

富山健康パークでお昼ご飯を食べました。

運動もしました。

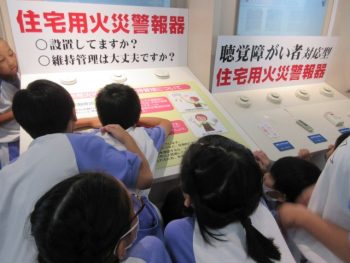

四季防災館に着きました。

火災にあったら煙がどのように出るか疑似体験をしました。

地震の揺れも体験しました。

いろいろ体験することができたようです。

楽し活動を通して、自分の身を自分で守る知識が身についたことを期待します。

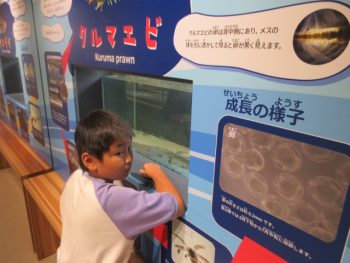

9月11日(月)

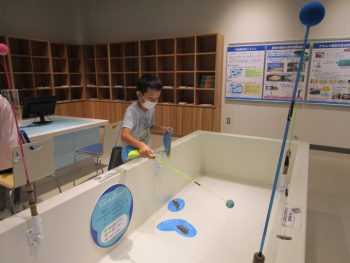

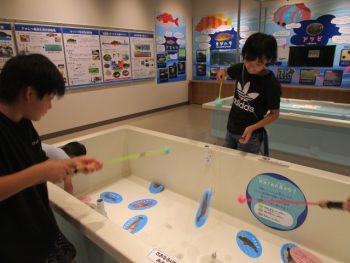

今日は5年1組が、社会科の学習で富山県栽培漁業センターへ見学に行きました。

その様子を写真で紹介します。(写真が多いです)

2組と3組も、後日見学します。

9月11日(月)

ごんぎつね

文章を丁寧に読み取りました。

ごんぎつねは長年小学校で読み継がれている教材文です。

中には、子供たちが知らない単語も見られます。

「位牌」「掲げる」という単語が出てきました。

先生はインターネットを使いながら説明していました。

文章に書かれている動作をしてみました。

次に、デジタル教科書の挿絵を見ながら場面の様子を確かめました。

主人公がどこにいるかということから考え、どんな気持ちだろうか想像を広げることができそうですね。

文章から読み取ったことに写真や挿絵などを付け加えると、読みが深まることがあります。

いろいろな情報を使いながら、文章の読み取りを深めましょう。

算数で、わり算の学習をしました。

345÷21の計算の仕方を考えました。

わり算は商(わり算の答)を見つけることができると解くことができます。

先生が、商の見当の立て方について説明しました。

「100」「10」「1」と、それぞれの位を表すカードを使って説明しました。

黒板に書いてある何について話しているのか聞き逃さないように聞こうとしていました。

分かってきたことを忘れる前に練習をして、確かなものにしましょう。

分かりにくいことは、教科書を見ながらもう一度考えたり、先生に教えてもらったりして、自分でも解けるようにしましょう。

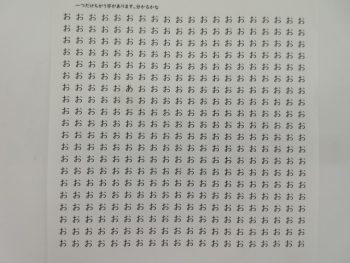

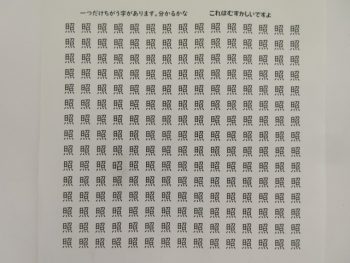

4年生の廊下を見ると次のようなプリントが貼ってありました。

同じ字の中に、一つ違う字があるようです。

違う字を探そうとじっくり児を見ることで、自然と字の違いを覚えるかもしれませんね。

漢字への抵抗も少なくなるかもしれませんね。

9月11日(月)

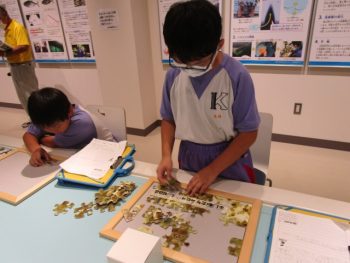

これまで育ててきたヒマワリの種の数を数えました。

たくさんの種がなっていました。

グループごとに種の数を数えました。

たくさんとれました。

数え方を工夫しないと速く、簡単に、正確に数えられません。

楽しそうでした。夢中になって数えていました。

こんなときには、算数の時間に学習した大きな数の数え方が役に立ちそうです。

学校での学習は、その場面にあった使い方をすると役に立つことがたくさんあります。

普段の生活の中で使える学習したことを使ってみましょう。

音楽の時間に音符について学習しました。

二分音符、付点二分音符、四分音符などについて学習しました。

どれだけの長さなのか笛を吹きながら感じました。

先生の見本に続いて吹きました。

先生の見本を見ながら吹いている子供が多くいました。

音符の長さを理解して吹くことができました。

これからは、いろいろな音階を正しく吹けるようにいろいろな音階を練習しましょう。

9月11日(月)

国語の学習をしました。

「やくそく」という物語です。

お話の続きを考えました。

先生の説明を聞き、お話の続きを書けそうかたずねました。

やる気満々でした。

考え始めました。

考えました。

すぐに書き始める子供やしばらく考える子供、活動の初めはそれぞれですが、しばらくすると一生懸命にワークシートに文を書いていました。

大人は、子供がすぐに始めないと不安になって声をかけるときがあります。

すぐに始めなければならないときもありますが、すぐに始めないのはやり方を考えているときかもしれません。一人でじっくり考えるときは、どのようにするかイメージをもたせることも大事ですが、その子供のペースを理解することも忘れてはいけないと子供たちの様子を見て改めて思いました。

どんな物語の続きができるのでしょうか楽しみです。

「やくそく」で登場人物になって音読しました。

何人かの子供が、登場人物になりきって音読しました。

登場人物のあおむしになりきって音読できました。

最後まで粘り強く音読する姿も見られました。

先生がそのがんばりを見逃さずにほめていました。きっと、いろいろなことにがんばれる教室になっていくでしょうね。

先生が、どのように音読をするか例を挙げながら確かめました。

どのように音読をしようか目当てをもてたようです。

よかったら、ご家庭でどのような工夫をしたのか音読を聞いてやってください。