今日の2年生 9月20日

9月20日(水)

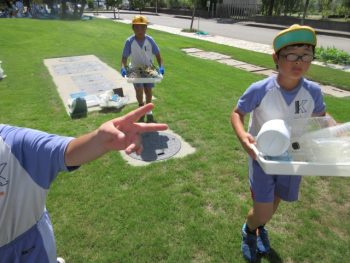

先日取り組んだプリントを振り返りました。

間違えた問題や難しかった問題を先生が説明しました。

説明を聞きながら、直しました。

プリントを直したら、空いた時間で読書をします。

本を選んで読書を楽しみました。

いろいろな本を読んでいました。

いろいろな本を読むと知識や考え方が広がります。

これからの、読書の秋で本に親しみそうな一幕でした。

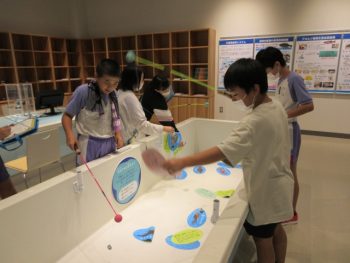

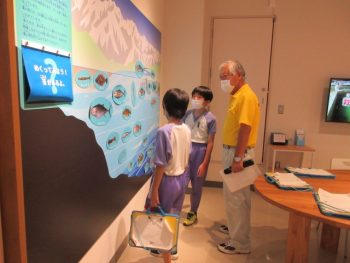

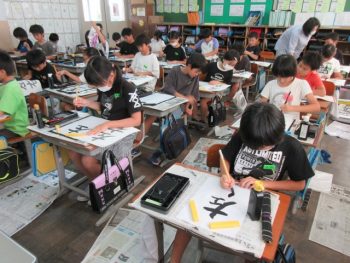

図工の時間です。

出んどでデコレーションケーキを作っています。

粘土がどれだけ伸びるか見せてくれました。

粘土の特徴を楽しんでいました。

思い描いたケーキになるように、粘土に色を付けています。

色や形、大きさ、一人一人まちまちです。

笑顔で作っている子供、真剣な表情で作っている子供、創作活動に夢中になっていました。

自分で考えて作ることは楽しいものですが、色や形を工夫できるということが楽しさを膨らませているようでした。