イタセンパラ教室 産卵について学ぶ 5年生

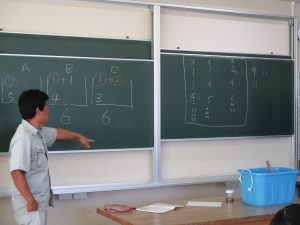

今日のイタセンパラ教室では、学芸員の方から産卵についてのお話を聞きました。

イタセンパラの産卵期は9月~10月で、日の長さと水温から秋の訪れを知るのだそうです。

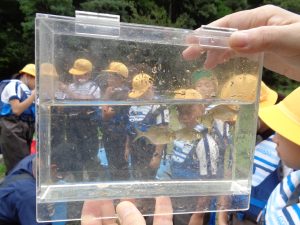

イタセンパラは、3.5㎝から4㎝の大きさに成長すれば産卵できます。

これまで1日4回の餌やりを続けてきたことによって、

本校のイタセンパラもこの大きさに成長しました。

イタセンパラの雌は、貝の中に卵を産むため、水槽の中の土に貝を埋めます。

イタセンパラの産卵管を入れる貝の出水管が上になるように

埋める向きを教えていただきました。

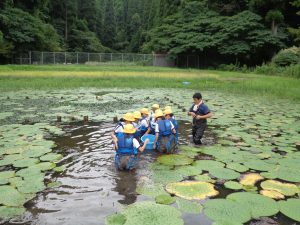

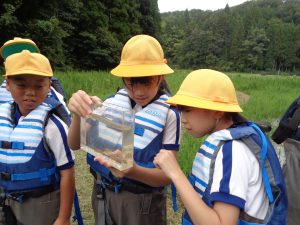

子供たちは慎重に向きを確認しながら貝を埋めました。

貝の中に産んだ卵が魚になるためには、

5度以下の水温で90日経過する必要があるとのことです。

温暖化が進むと、この条件を満たさない地域が増え、

ますますイタセンパラが希少な魚になるでしょう。

ここ十二町は条件を満たしているので、来春、稚魚が出てくる可能性があります。

今後も、餌をやり続け、イタセンパラの産卵を応援していきます。