九九計算に挑戦

7月16日(木)

3年生 朝の活動の様子です。

毎朝、運営委員会が調べている挨拶運動。

3年生は、昨日学校で一番挨拶をした人が多いクラスに選ばれたそうです。

すごいですね。縄井先生のメッセージを見て、みんな大喜びです。

ちなみに「今日の朝も、元気に挨拶できた人は…」

今朝も、3年生はたくさん挨拶ができたようです。

元気な挨拶で、一日がスタートしたようです。

さて、木曜日と金曜日の朝の活動では、「〇マス計算」に取り組んでいます。

正確にたくさんの計算をすることで、基礎的な計算の力を付けることがねらいです。

同時に、かかった時間を計ることで、集中力や粘り強く取り組む力も付けることができます。

学年に応じて、時間や計算の種類(たし算や九九)を決め、問題を解きます。

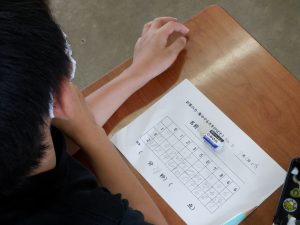

3年生は、2分間で、「一・九・二の段」の九九に挑戦です。

九九は、ばらばらになっています。

時間内に終わったら、タイマーを見てタイムを書き込みます。

すぐに答え合わせです。

子供たちは、学校の机に向かい集中することで、心を落ち着かせています。

「家モードから学校モードに切り替わるスイッチ」が入るようです。

この朝活動の15分間を大切にし、継続して取り組んでいきたいと考えています。