8月が終わります

8月31日(月)

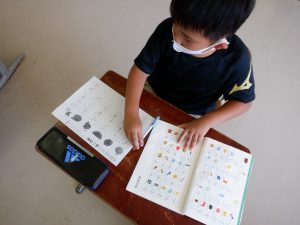

今朝の、1年生の教室のベランダです。

グリーンカーテンとして育てているゴーヤの様子が変わっています。

緑のゴーヤの中に、とても鮮やかな黄色のゴーヤが。

触ると、ぽこぽこします。

「割ったら、中は赤いがいぜ」

「緑のゴーヤは苦いから、ぼくは食べられない」

「わたしは、好き。おいしいかったよ」

「え。これ食べられるの」

「一番、長いつるは、2階に届いているよ」

「3階までいったら、どうしよう」

「4階までいったら、どうしよう」

「あれ、宮田小学校に4階って、あったっけ」

朝のベランダでの、ほほえましい会話は尽きません。

1年生が、2学期からも世話を続けているアサガオには、茶色い種ができてきました。

3年生が育てているホウセンカは、花が散ったところに面白い形の種が並んでいます。

気温が高い日が続き、残暑はいつまで続くのかとうんざりしている間にも、

植物は、着実に実りの秋を迎える準備をしているようです。

季節の変化を見付け、伝え合うことができる子供たちの感性を

大切にしたいと思います。