流れる水のはたらき -川の誕生-

9月30日(水)

5年 理科

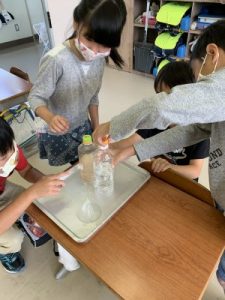

流れる水のはたらきを、調べるために

土の山に水を流しました。

マスクをして、しゃべらずに集まります。

森田先生が、じょうろで水を流します。

「川の誕生の場面やよ、よく見られ」

理科の学習から、一気に何万年も前の世界とつながりました。

水を流すと、川が誕生しました。

「坂が急なところは流れが速い、土がすぐに削れる」

「坂がゆるいところは流れがゆっくりしている」

「下の方には、流れてきた土がたまっている」

学習すべき内容を、子供たちはどんどん見付けてつぶやきます。

最近は、デジタルの教材も開発されていますが、本物の素晴らしさを実感することができました。