今日の2年生 6月26日

6月26日(水)

国語の時間です。

同じ部分をもつ漢字を見つけました。

学習したことをノートにまとめました。

よく見て、がんばって書いていました。

算数の時間です。

3桁の数の学習をしています。

カードを使って、数の大きさを感じられるようにしています。

がんばって学習していました。

6月26日(水)

国語の時間です。

同じ部分をもつ漢字を見つけました。

学習したことをノートにまとめました。

よく見て、がんばって書いていました。

算数の時間です。

3桁の数の学習をしています。

カードを使って、数の大きさを感じられるようにしています。

がんばって学習していました。

6月26日(水)

算数の時間です。

計算ブロックを使って考えます。

ブロックを使うと、たし算やひき算の意味がよく分かるようでした。

1組が大浦の市民プールで水泳学習をしました。

28日(金)には、2組が大浦の市民プールで水泳学習をします。

6月25日(火)

2年生

これから国語の授業が始まります。

算数会をしました。

がんばって、計算問題を解いていました。

4年生

朝の会です。

算数の時間です。

角度の大きさを「〇直角」という表現で表す学習をしました。

5年生

図工の時間です。

パソコンで写真を撮って、アニメーションを作りました。

どんなアニメーションができたのでしょうか。

お子さんに聞いてみてください。

体育の時間です。

いろいろな動きをして、体を支える感覚を刺激しました。

楽しそうでした。

6月21日(金)

朝、昨日玄関前を掃除してくれた子供たちが、

「今日もします」とほうきで砂を集めてくれました。

短い時間でしたが、さっと始めて、きれいに砂を集めてくれました。

このような体験の繰り返しが、能動的な態度につながるのだろうと思いました。

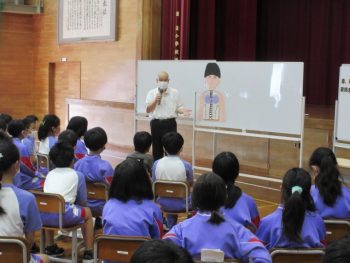

6年生が先生を招き、命の授業を行いました。

先生について予め知らされていたため、親近感があったようです。

先生が体育館にいらっしゃるとハイタッチを求める子供もいました。

授業が始まると、先生ご自身の体験をもとに、命の大切さを話してくださいました。

体験に基づく生の声に、子供たちは引き込まれていました。

先生の子供たちに対する思いに、体育館全体が引き締まった空気に包まれました。

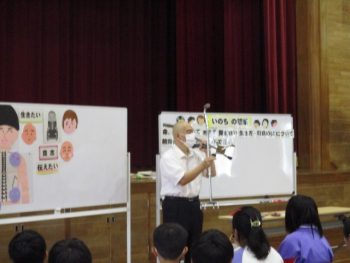

授業の途中で、宮沢寛治の詩「アメニモマケズ」の中で、好きなところを発表しました。

勇気をもって、発表することができました。

発表した子供の優しさが伝わってきました。

先生たちが小学校6年生のときにどのような夢をもっていたか話してもらいました。

先生から、このような姿になってもらいたいというお話もしていただきました。

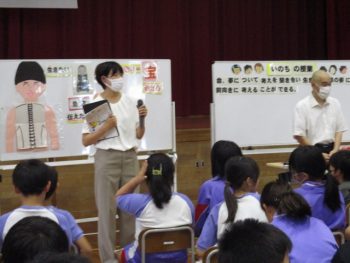

最後には、授業の感想を言える子供が何人もいました。

前に出ようとどうしようか迷っていた子供もいました。

次の機会は、一歩踏み出してみましょう。

命の授業を終えた子供たちは、命の大切さを実感していたようでした。

一人一人大切な命です。

一人一人何かになりたくて、それでもなれないジレンマを抱えながら一生懸命生きています。

みんな違って、同じところがあって、一人一人大切な存在だということ、生きていればいいことがある、改めてそう考えさせてもらえた授業でした。

6月20日(木)

朝、玄関にいた子供たちが玄関先をきれいにはいてくれました。

登校したときに友達が砂をはいている様子を見て、ちりとりを持ってきてくれる子供もいました。

上級生が砂をはく様子を見ている下級生もいました。

たくさん砂をとって疲れたのでしょうか、それとも満足しているのでしょうか。

玄関先の砂が少なくなりました。

一生懸命に作業をする姿は見ていて気持ちがよかったです。

ありがとう。

6月19日(水)

プール掃除をしました。

6年生が、きれいにしてくれました。

初めはプールの底に残っていた汚れをデックブラシできれいにしました。

更衣室へ行き来する階段もきれいにしました。

暑い日でした。

水深調節台もきれいにしました。

細かいところまで丁寧にきれいにしました。

目立った汚れがとれたところで、雑巾できれいにしました。

楽しそうでした。

道具をきれいに片づけました。

6年生のみなさん、ありがとう。おかげできれいになりました。

教職員が仕上げをしました。

子供が帰った後、プールの縁や壁面などをきれいにしました。

きれいになりました。

ご近所の迷惑にならないように気を付けながら水を張っています。

6年生のおかげで水泳学習の準備ができました。

間もなく水泳学習が始まります。

夏の訪れを感じます。

6月18日(火)

生活の時間です。

この季節になるとどんな虫がいるか話し合いました。

これまでに虫とたくさん関わってきたのでしょう。

真っすぐに伸びた手と背筋から、発表したいという気持ちが伝わってきました。

国語の時間です。

物語「スイミー」を読んで場面を想像したことをまとめています。

じっくりと文章を考えて、楽しみながら場面の絵をかいているようでした。

6月18日(火)

保健の時間です。

体が健康に成長するための学習をします。

初めての保健の学習だったので、先生からどのような学習をするか説明がありました。

教科書を開き、準備を整えてから学習を始めるようにしています。

子供たちの姿を見ていると、学習の準備ができていると落ち着いて学習を始め、すぐに集中できるように思えました。

算数の時間です。

巻き尺を使った長さの測り方を学習しています。

分かりやすく伝えようと前に出て電子黒板を指しながら説明していました。

のびのびと考えたことを発表していました。

6月18日(火)

音楽の時間です。

元気に歌を歌いました。

授業が終わったら、力を合わせて電子オルガンを運びました。

みんなでぎゅうぎゅうに寄り合っていました。

思い切り力を出すことはできないかもしれませんが 、微妙な加減を感じ取りながら力を出し合っていました。

コロナ禍のころは到底考えられなかった姿です。このような、体験が子供たちには必要なのだろうと改めて感じました。

図工の時間です。

作品を作る時間が終わり、片付けにかかっていました。

床に落ちているごみを拾う子供や、材料を集める子供の姿が見られました。

中には、作った作品を見せてくれる子供もいました。

楽しみながら作っていました。

6月17日(月)

算数の時間です。

練習問題を解きました。

みんながんばっていました。

練習問題をたくさんしましょう。

社会の時間です。

米づくりの世の中からの変化を予想しました。

子供たちが思い思いにつぶやきます。

先生が、指名をしてつぶやきをつなぎ合わせていきます。

一人一人が考えることができる自由な話合いでした。