今日の3年生 4月25日

4月25日(木)

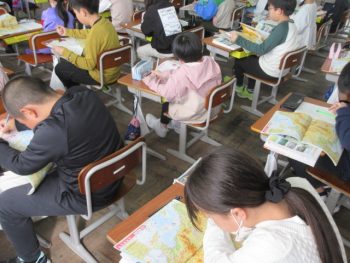

算数の時間です。

時間と時刻の学習をしています。

10時40分を時計の模型で表しました。

この学習で時計の読み方を覚えて、実際の生活でも時計をどんどん読みましょう。

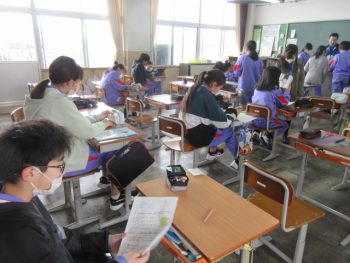

国語の時間です。

登場人物の気持ちを読み取りました。

登場人物がどのような行動をしたか読み取り、気持ちが分かる言葉を探しています。

友達の話を聞く中で、登場人物の気持ちの見つけ方が分かっていく場合もあります。

何より、話を聞くことが頑張って発表する友達を応援することになります。

よく話を聞きましょう。