6月 5学年おたより

6月 6学年おたより

こども自転車安全運転講習(4年生)★ 6月2日

5時間目、こども自転車安全講習があり、仏生寺駐在所の樋上巡査長が来校されました。

「命はひとつ」。安全に自転車に乗ることのお話の後、自転車の発進から停止まで、一人一人の

自転車の乗り方を見て、ご指導いただきました。子供たちは、真剣な表情で自転車に乗っていました。

ありがとうございました。

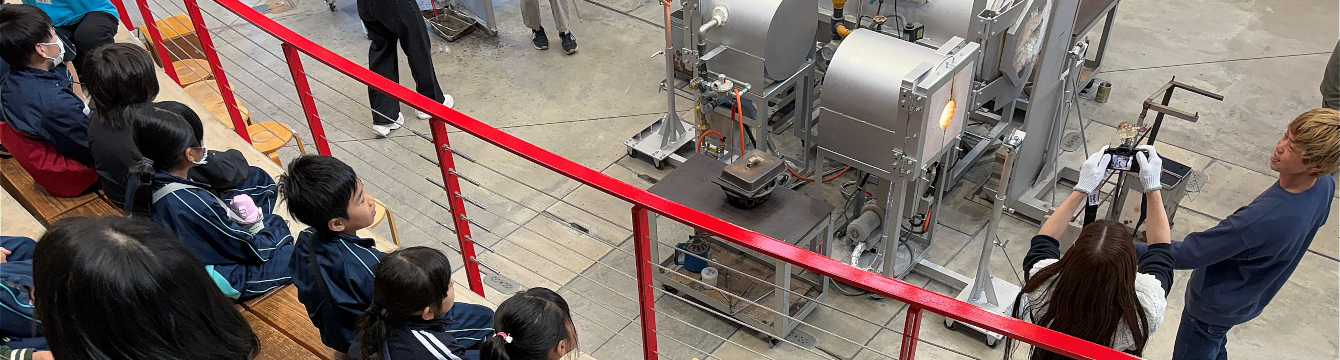

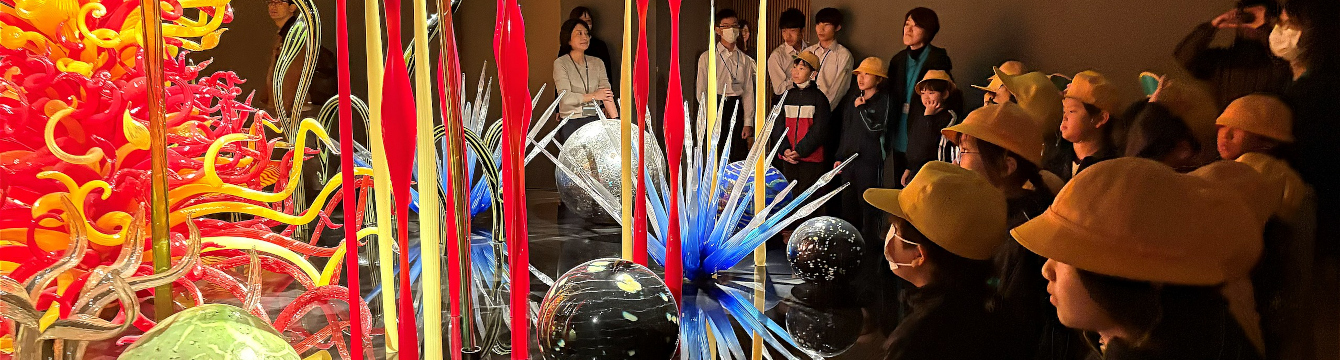

環境浄化センターで学びました(4年生) ★ 5月30日

4年生は、社会で上下水道について学んでいます。

30日には、氷見市環境浄化センターを見学しました。

浄水場や下水処理場の仕組みや工夫を学ぶことができ、有意義な時間となりました。

朝の様子(畑の水やり)★ 6月2日

子供たちは、登校したらすぐに畑の水やりに行きます。

ぐんぐん成長する野菜やヒマワリを観察しながら、友達と楽しそうに会話しています。

「キュウリの葉っぱは、地面につかない方がいいよ」と、3年生が2年生に教えてあげる姿も

みられました。やさしい湖南子です。

また、草むしりにも一生懸命に取り組んでいました。

小中合同資源回収 ★ 6月1日

早朝より、小中合同資源回収を行いました。

雨が降らず、無事終えられることができました。

湖南小学校執行役員、地区役員、学年委員、十三中学校育友会役員のみんさんが中心となって、各地区

よりたくさんの資源を回収していただきました。

湖南小学校のグラウンドには、十三中学校の生徒さんが、進んで荷物を運び出したり、コンテナに入れ

たりするなど、頼もしい姿を見せてくれました。

ご協力いただき、本当にありがとうございました。

プラグ苗の植え付け ★ 5月30日

環境委員の子供たちが、昼休みにプラグ苗の植え作業を行いました。

500本以上の苗をみんなで協力しながら、手際よく丁寧に植え付けしました。

一生懸命に働く環境委員の子供たち。さすが、湖南子!

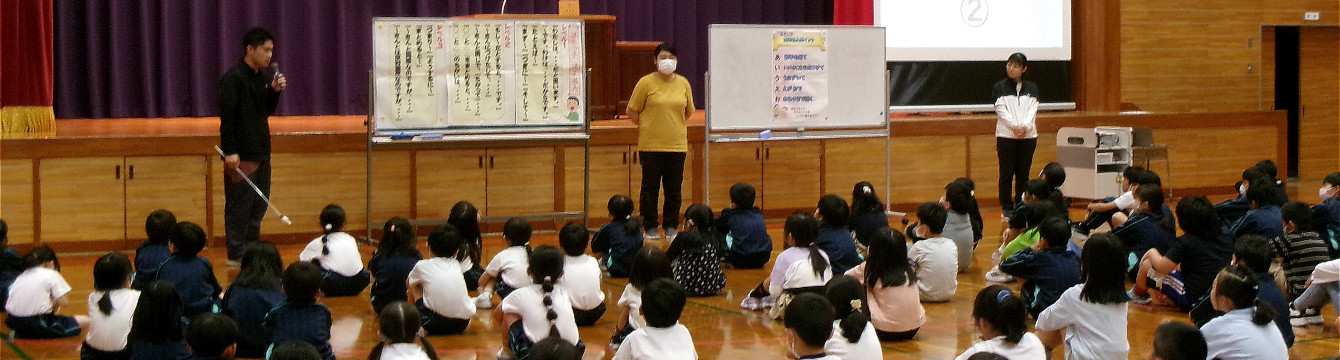

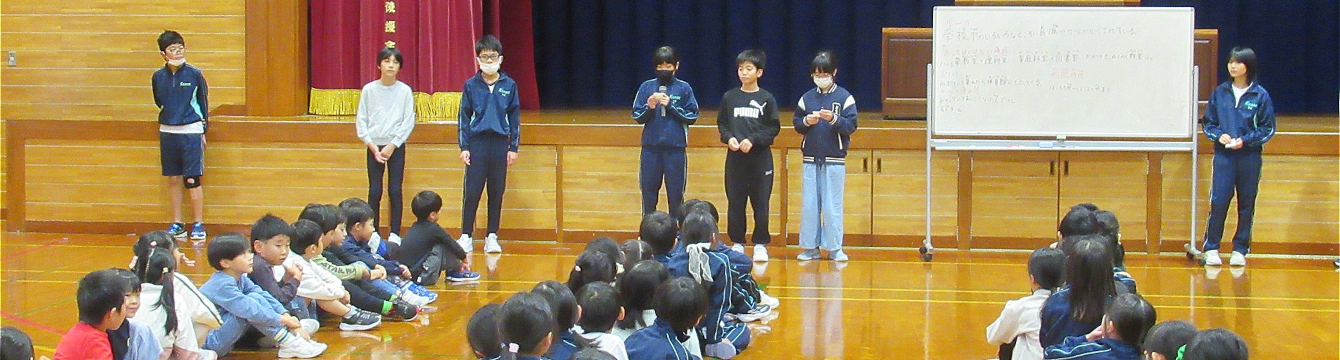

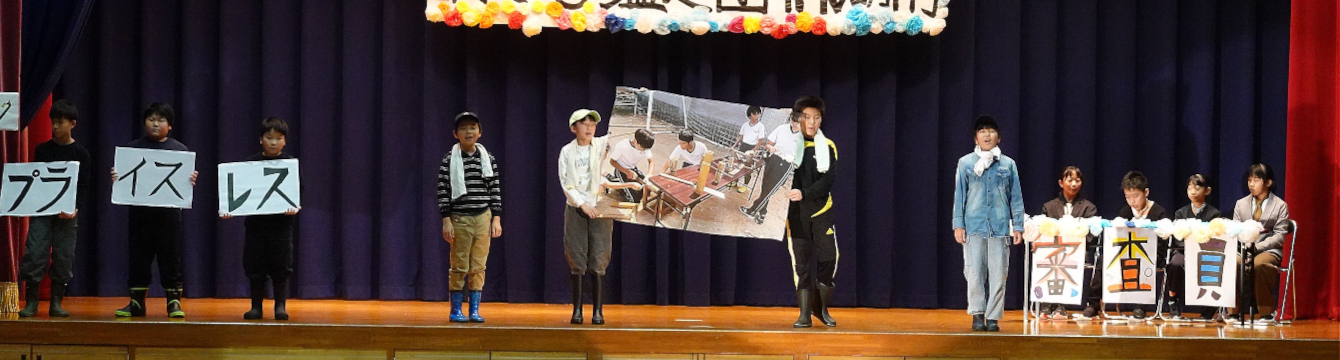

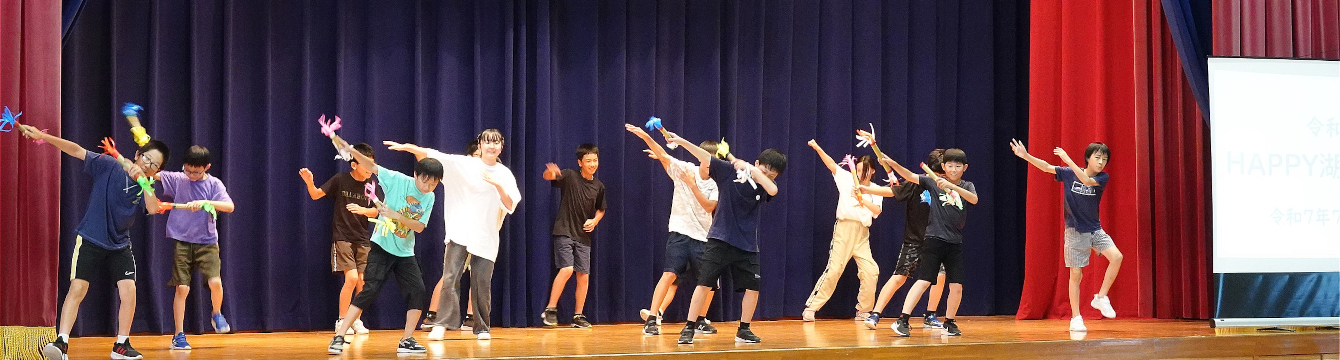

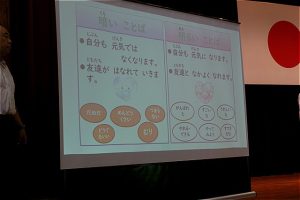

アクションプラン ★ 5月30日

今年度のアクションプランについて、先生方が劇を交えて子供たちに説明しました。

アクションプラン1・・・思いやりのある子供の育成

「自分で決めた目当てでの挨拶や相手を思いやる言動をしている」と評価する児童が80%を超える。

アクションプラン2・・・対話力の育成

「授業中、伝える内容や順序等を考えて、相手に分かりやすく話している」

「授業中、相手の伝えたいことを考えながら聞いている」

2つのアクションプランについて、子供たちが理解できるよう、具体的な場面や目当てとすることにつ

いて伝えました。

「なりたい自分」に向けて頑張る湖南子を、これからも支えていきます。

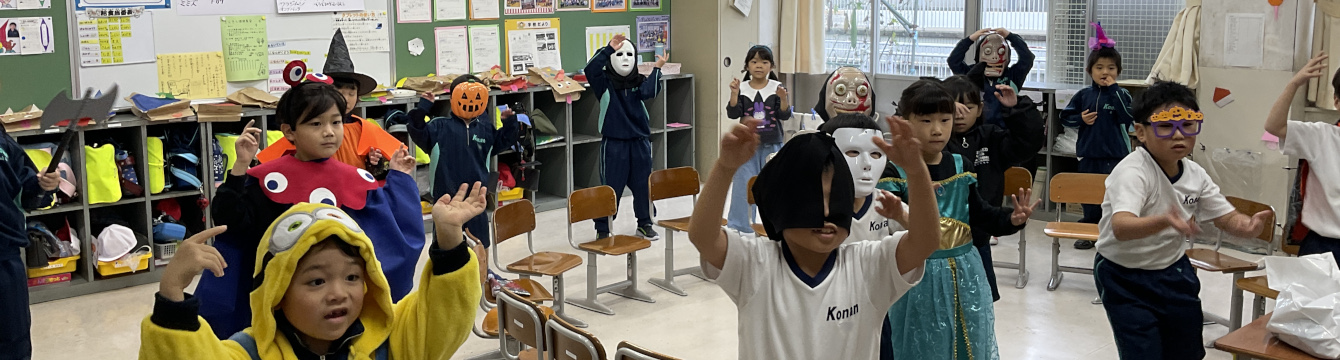

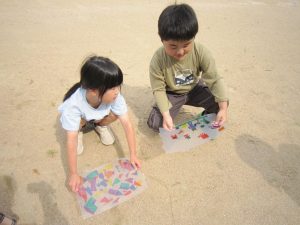

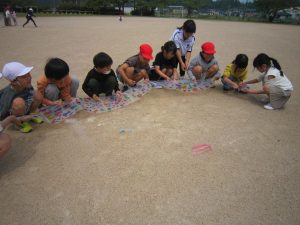

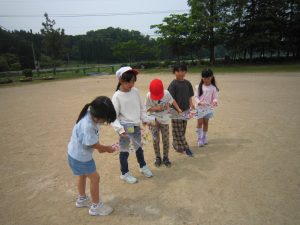

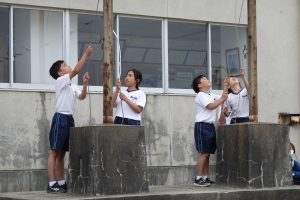

2年生 図画工作科 ★ 5月29日

2年生は、図画工作科「光のプレゼント」の学習で、赤、青、黄、緑色等の光を通すセロファン紙を自

分の好きな形に切り取り、透明の台紙に貼り付けて、作品をつくりました。

今日の図画工作の時間には、グラウンドに出て、太陽の光に当てて映し出し、様々な見え方や感じ方を

楽しみました。

友達と作品をくっつけると、どのように映るのか、楽しそうに試していました。

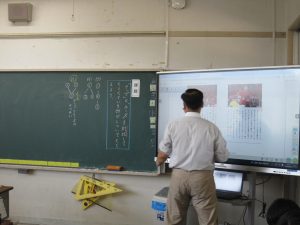

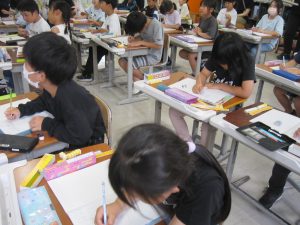

国語科の学習(4年生)★ 5月28日

4年生は、国語科「アップとルーズ」(説明文)の学習をしていました。

「アップ」と「ルーズ」と対比しているところを本文から見付けて話し合っていました。

「対比」の意味を確認し、比べている叙述を探してました。

6月 行事・下校予定表

給食だより 6月号

学校だより 5月 第2号

理科で消化について学びました!(6年生) ★ 5月27日

6年生は、理科の「人や動物の体」の単元で、呼吸・消化・血液の流れ等について学習しています。

今日は、「食物の消化・栄養の吸収」について学習した後、ゲスト・ティーチャーとして、養護教諭の

先生が話をしました。

みんな、真剣に聞いています。

養護教諭の先生から、

「小腸で吸収された栄養は、血液にのって、全身に運ばれます。手、脚、心臓、脳にも運ばれます。」

「そして、脳に届くのはブドウ糖という栄養だけです。このブドウ糖は、ご飯・パン・めん類・いも等

にたくさんふくまれているデンプンが、消化液によって細かく分解された物です。」

というお話があると、子供たちの中から、

「えっ、脳にも行くの?」

「じゃあ、毎日、朝ご飯をしっかり食べてこなくちゃ!」

という声があがっていました。

学習したことが、日々の生活に生かされるって素敵ですね!!

明日から、しっかり朝ご飯を食べてきましょうね。

ジャガイモ畑の草むしり(6年生)★ 5月27日

6年生は、朝からジャガイモ畑の草むしりです。

ジャガイモの生長と同じく、草も元気に伸び、子供たちは一生懸命にむしっていました。

下校の様子 ★ 5月26日

5月26日(月)

今日は、135名全員登校し、元気に帰っていきました。

明日も元気に登校してくださいね。

今日の給食 ★ 5月26日

【献立】ごはん 牛乳

豚肉のケチャップソース炒め

即席漬け 豆腐スープ

今日も、おいしくいただきました!

氷見市小学校連合体育大会(6年生) ★ 5月23日

さわやかな空のもと、第47回氷見市小学校連合体育大会が高岡市営城光寺運動公園 陸上競技場で

行われました。

6年生全員が参加し、4×100m混合リレー、選手1000m走、選手100m走、全員100m

走、全員60m走の競技がありました。

湖南子は、最後まであきらめず、全力で走り抜き、素晴らしい成績を収めました。

仲間を応援する姿も、さすが湖南子でした。

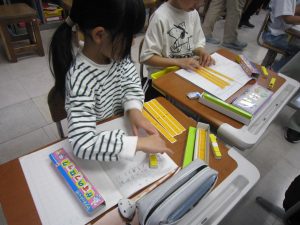

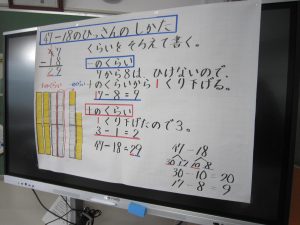

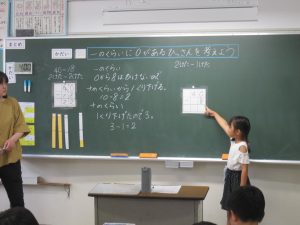

2年生 算数科の授業 ★ 5月22日

3時間目、2年生は算数科「ひっ算のしかたを考えよう」の学習でした。

これまで学習したことを思い出しながら、2位数ー1、2位数(繰り下がりあり)の筆算の

仕方について考え、自分の言葉で説明していました。

「40-18」は?

一の位が0のときは? ブロックを並べて一生懸命に考えていました。

分からないことは、友達に聞いたり、相談したり姿がみられました。みんな真剣です。

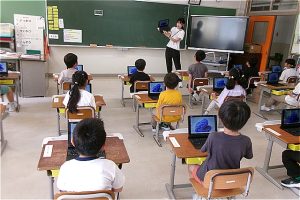

3限目の様子(1年生) ★ 5月21日

氷見市からタブレット端末が貸与されました。

1年生は、初めてタブレットを使った学習をしました。

ルールを守って、大切に使うことができました。これからも、学習に役立てていきます。

2限目の様子(6年) ★ 5月21日

5月23日(金)氷見市連合体育大会に向け、6年生がハードル走の練習を続けています。

当日、ベストを尽くせるとよいですね。

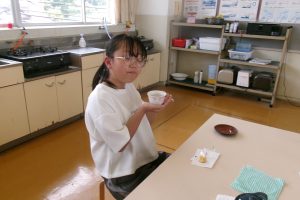

おいしいお茶を入れました!5年生 ★ 5月20日

今日は、家庭科で、お湯をわかしお茶を入れる学習をしました。

どきどきしながらやかんに水を入れ、ガスに火を付け、お湯をわかしました。

お茶を入れ、小さい和菓子と一緒にいただきました。

「このお菓子、あまくておいしい!」

「あまいお菓子といっしょに、少し苦いお茶を飲むと、すごくおいしいね。」

「家でも、飲んでみたいな。」

家庭科室に、みんなの笑顔が広がりました。

子供たちが入れてくれたおいしいお茶は、職員室の先生達にも届きました。

本当においしかったです!

ぜひ、家でもやってみましょう!!

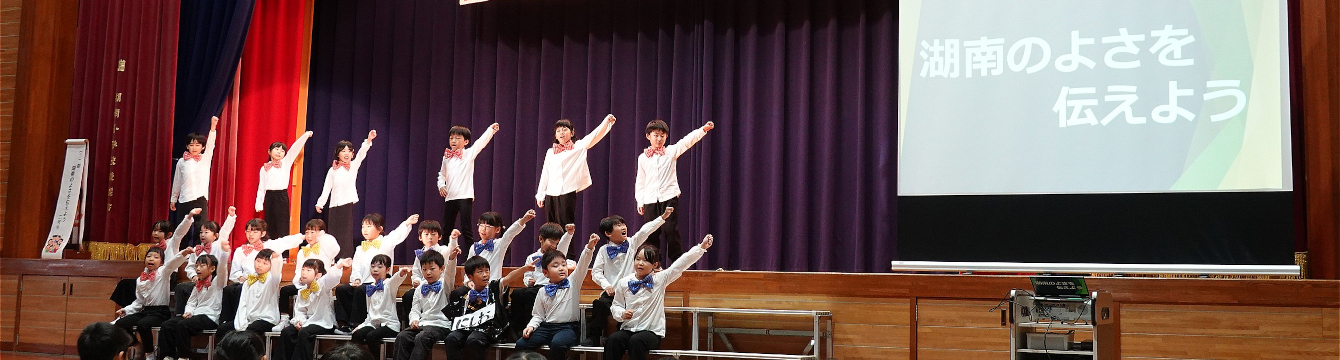

整理体操~閉会式 ★ 5月18日

6年生をリーダーに、一人一人が主役となり、みんな全力でがんばった運動会。

本当にすばらしかったです。白団、赤団の戦いは、最後まで分かりませんでしたが、

今年は白団の優勝でした。

「なりたい自分」に向かって、ぐんぐん伸びる湖南子の姿に感動の連続。

保護者の皆様、ご来賓、地域の皆様、最後まで温かなご声援、ご協力を

本当に、ありがとうございました。

ゆっくり休み、火曜日には元気に登校してくださいね。

選手リレー ★ 5月18日

今年は、下学年、上学年に分かれて選手リレーを行いました。

力強い走りに、応援にも力がはいりました。

綱引き ★ 5月18日

5・6年生は、綱引きです。引き分けが2回続きましたが、結果は赤の勝ちでした。

湖南ソーラン ★ 5月18日

3・4年生の「湖南ソーラン」は、ビシッとかっこよかったです。

動きも、かけ声も息ぴったり!

チェッコリ玉入れ ★ 5月18日

かわいいチェッコリを踊りながらの玉入れです。

高学年も、一緒に踊っていました。かわいい湖南子です。

なんと、玉入れは、同点でした。

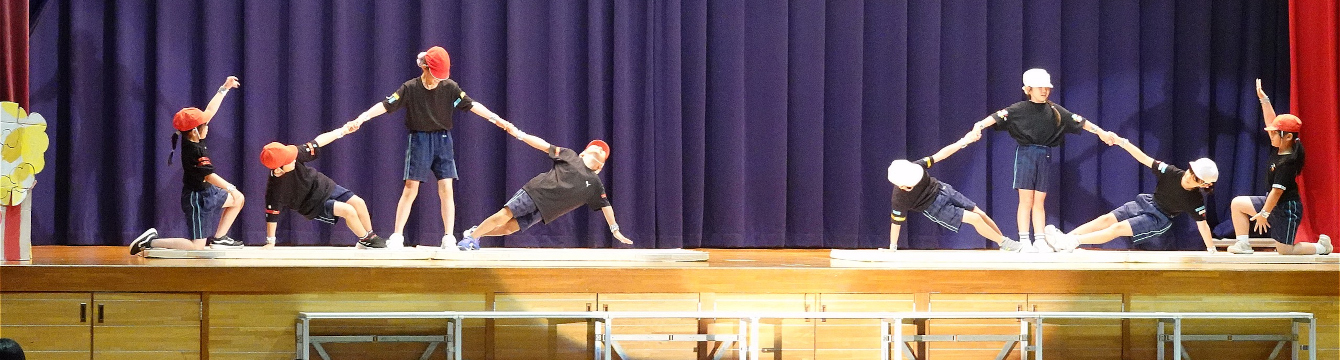

竹刀体操 ★ 5月18日

5・6年生は、郷土の先賢 斉藤 弥九郎にちなんで、代々引き継がれている竹刀体操

です。勇ましい姿をみせてくれました。

湖南タイフーン ★ 5月18日

3・4年生は、息をそろえて、湖南タイフーンです。