1,2年生は、生活科の学習で収穫した大根を使って、おでんを作りました。

まず、卵を茹でました。

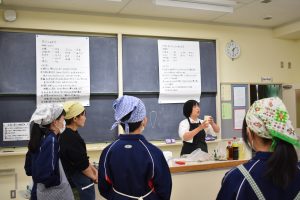

茹でている間に、収穫した大根の皮をピーラーでむきました。

次に、短い時間でも火が通りやすいように、1~2cmの厚さで半月切りにしていきました。

その後、子供たちが事前にインターネットで調べて準備しておいた、一晩冷凍庫に入れておいた大根を取り出し、二つの鍋で大根を煮ていきました。

ある料理のサイトによると、一晩冷凍庫に入れておくことで、大根の水分が抜け、出汁がしみ込みやすくなり、やわらかくなるそうです。

完成したときの味や食感の違いを楽しみにしていました。

ぐつぐつと煮込んでいる間に、ゆで卵の殻をむいたり、使用した食器や調理器具を片付けたりしました。

一度、鍋の熱湯を捨て、粗熱を取りました。

新しく鍋に水を入れ、温めながら味付けをしていきました。

2年生が、算数科「かけ算」で倍の学習をしたので、水の量に合わせて、醤油やみりん等の量を計算して入れました。

出汁が均一になるように混ぜた後、大根やゆで卵を入れ、再び約10分煮込んで完成しました。

出汁の味見をしてみると、おいしい味付けになっていました。

さすが、2年生です!

できあがったおでんをよそって、お世話になっている先生方へ届けにいきました。

その後、みんなでおでんをいただきました。

子供たち全員がおかわりをするぐらい、おいしいおでんができました。