2月17日(水)今日の献立

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、鯖の銀紙やき、はりはり漬け、じゃがいものそぼろ煮、大豆ふりかけ

今日は、大豆ふりかけが付きました。

ふりかけが付くと、白いご飯が進みます。

今日もおいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、鯖の銀紙やき、はりはり漬け、じゃがいものそぼろ煮、大豆ふりかけ

今日は、大豆ふりかけが付きました。

ふりかけが付くと、白いご飯が進みます。

今日もおいしくいただきました。

2月16日(火)3限

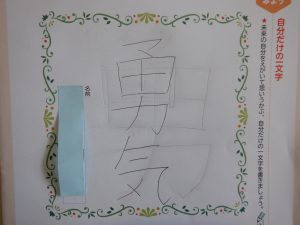

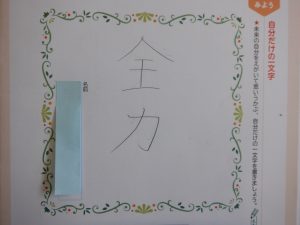

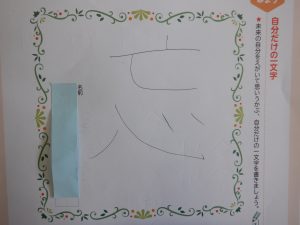

6年 書写

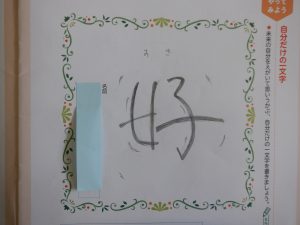

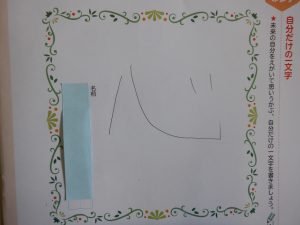

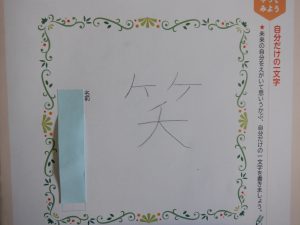

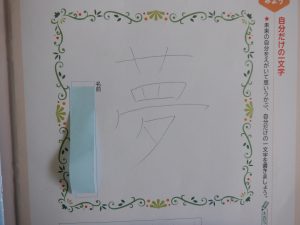

書き方練習帳の最後に「自分だけの一文字」というページがあります。

今日は、未来の自分をえがいて思い浮かぶ、自分だけの一文字を選びました。

選んだ理由も書きました。

悩んで選んだ一文字をご紹介します。

好きなことをいっぱいやりたいからです。

感謝の心、挑戦する心、勝ちたいという心を忘れずにいたいからです。

これからも笑顔を心がけていきたいです。

夢に向かって、いろいろなことを頑張りたいです。

二文字にしたいという声があがり、一文字か二文字という条件で書きました。

勇気を出したいからです。

中学校にいっても、勉強や部活を全力で頑張りたいからです。

今、6年生は卒業に向けて、小学校のまとめに入っています。

一人一人の選んだ文字から、思いが伝わってきました。

最後に、この文字を選んだ子供がいたので、理由を聞くと、

6年間の思い出を忘れたくないからだそうです。

まだ、時間はあります。

宮田小学校で、たくさんの思い出を作ってほしいと思います。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、コーンコロッケ、青菜ともやしのひたし、豚キムチ豆腐

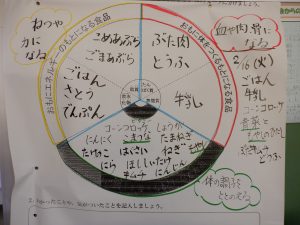

昨日の、5年1組の家庭科の時間に、栄養についての学習をしました。

今日の給食の献立の材料を、五大栄養素と三つのグループ別に分けて、表に書きました。

子供たちの感想には、

「体の調子を整える緑の食品が、こんなに入っていておどろきました」

「たくさん食材があるということは、これを作ってくださる人にも、ありがとうという気持ちになりました」

「にんにくやしょうがが、どこに入っているか、味を確かめながら食べてみます」

等の意見が書かれていました。

実際に給食をいただいて、どうだったでしょうか。

栄養について考えながら、今日もおいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、味噌だれ肉団子、アスパラとベーコンのソテー、ワンタンスープ

2月22日は、富山のお米「富富富(ふふふ)」の日だそうです。

この「富富富の日」を含む、今日からの2週間に、市内の小、中学校で「富富富」を給食で提供することになったそうです。

きわだつ甘味と旨味があり、時間がたっても硬くなりにくいことが、このお米のおいしさのポイントです。

富山のブランド米「富富富」を味わっていただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、氷見産牛の焼き肉、三色ナムル、大根とわかめのスープ

今日は、「ひみの日」献立でした。

氷見産牛の焼き肉は、肉本来の味がよく分かりました。

とても、おいしかったです。

白いご飯と一緒に、お腹いっぱいいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、フライ餃子、じゃがいものきんぴら、はるさめスープ

今日のフライ餃子は、香ばしく揚げてありました。

食べるとカリカリといい音がして、食べ応えがありました。

温かい春雨スープもおいしかったです。

今日もおいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

麦ご飯、牛乳、オムレツ、フルーツヨーグルト和え、ポークカレー

今日は、カレーの日でした。

カレーの日は、コンテナ室や配膳をしてる教室から、とてもい香りが届くので、

すぐにカレーだと分かります。

そして、配膳するのも、食べるのも、とてもはやいです。

今日もおいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

コッペパン、牛乳、照り焼きチキン、スパゲティソテー、卵とコーンのスープ、味付け小魚、ガトーショコラ

今日の献立は、宮田小学校の6年生のリクエストを基に考えられたそうです。

以前に、6年生が、給食センターからのリクエストに答え、提出していました。

宮田小学校の子供たちは、洋食の献立が好きなことが分かりました。

デザートのガトーショコラも、リクエストしたものだそうです。

6年生の思いがつまった今日の献立でした。

おいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、たまごのベーコンまき、はるさめの和え物、キムチ入り豚汁

今日の豚汁には、白菜キムチが入っていました。

細かい赤い唐辛子が見え、少しぴりっとしましたが、

辛すぎることはなく、とてもおいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

コッペパン、牛乳、かぼちゃ挽肉フライ、マカロニサラダ、コンソメスープ

今日のかぼちゃフライは、さくさくして、子供たちに大人気です。

当番が配り終えたとき、マカロニサラダがバットに余っていたのですが、

おかわりをしたいという子供がたくさんいました。

全部配りきってから、「いただきます」の挨拶をしました。

今日もおいしくいただきました。