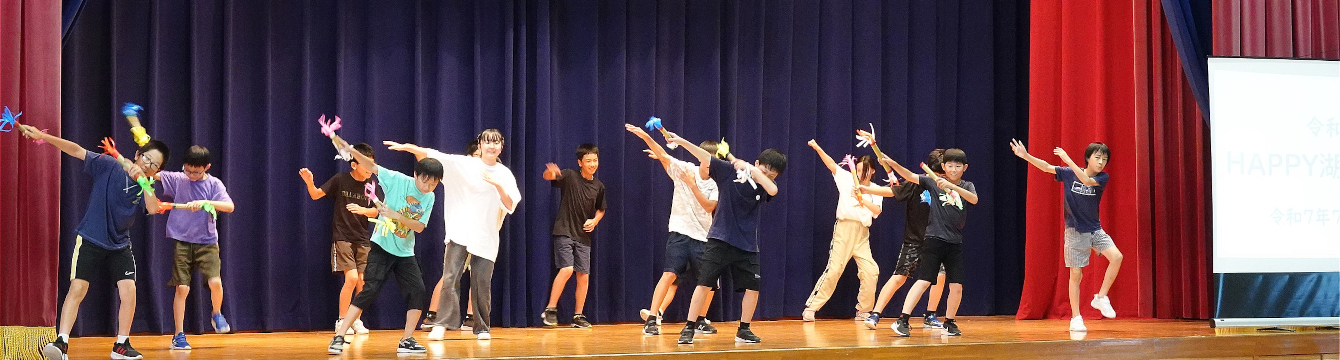

クリスマスコンサート 大成功! 1・2年生

1・2年生が昼休み時間に、音楽室でクリスマスコンサートを開きました。

演奏した曲は、1年生は「きらきら星」、2年生は「山のポルカ」です。

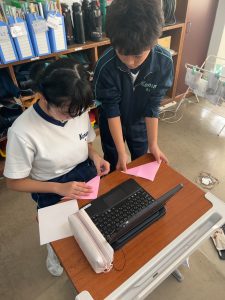

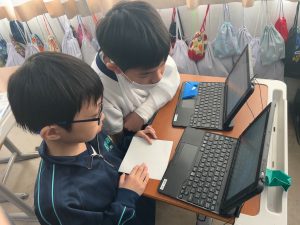

子供たちは、この日のために、それぞれの音楽の時間に一生懸命練習してきました。

みんな、リズムに乗って楽しく歌ったり演奏したりしました。

クリスマス気分を出すために、一人1枚ずつクリスマスツリーやサンタ、ベル等の絵を描いて、

机や壁、黒板等に貼りつけました。

休み時間とあって、とてもたくさんの先生方や3~6年生が、聴きに来てくれました。

1・2年生は、みんなびっくりするやら、うれしいやら。

ちょっぴり緊張しながらも、楽しく歌ったり演奏したりしました。

3曲目は、みんなで「We Wish You a Merry Christmas」を英語で歌いました。

ALTの先生もいっしょに歌ってくださいました。

最後に、校長先生が感想を述べられ、たくさんほめてくださいました。

みんな、にこにこ笑顔でとてもうれしそうでした。みんな、がんばってよかったですね。

クリスマスコンサートは、大成功でした!!