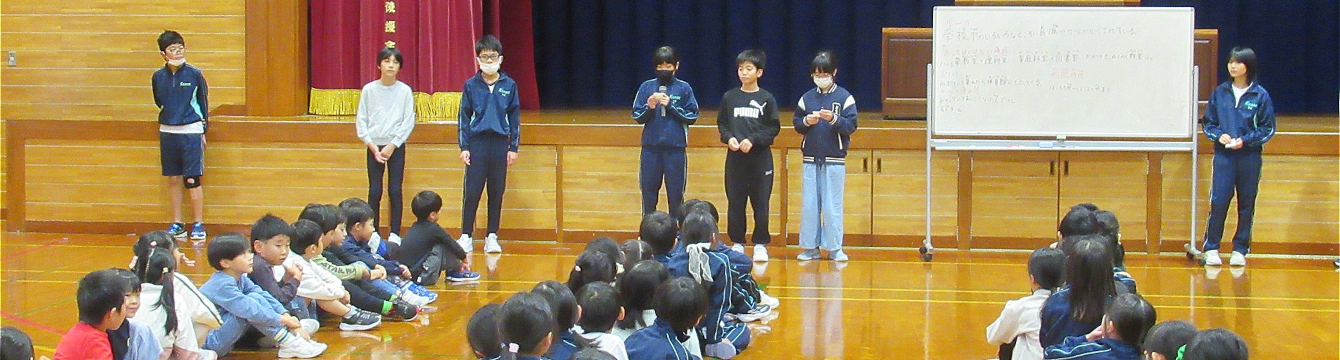

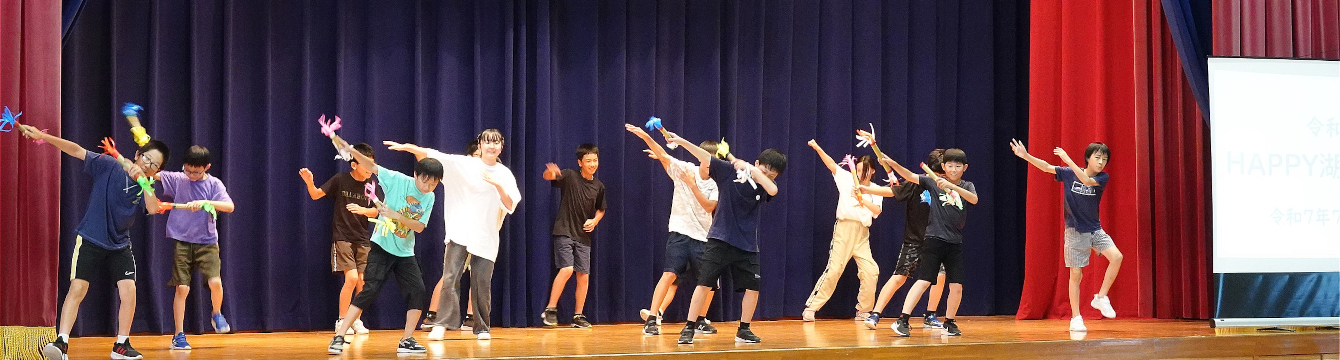

本番と同じ気持ちで ~卒業式予行~

14日の卒業証書授与式と同じ時刻に予行を始めました。

本番と同じ気持ちで臨みます。

音楽とともに拍手が沸き上がり、卒業生が入場してきました。

開式の言葉、国歌斉唱の後は卒業証書授与です。

最初から最後まで行いました。

式辞、祝辞、祝電披露の内容は、本番のお楽しみです。

そして、別れの言葉では、

卒業生も在校生もこれまでの練習を思い出し、懸命に取り組みました。

校歌斉唱、閉式の言葉の後、卒業生が退場しました。

つつがなく予行が終わりました。

その後、外で、門出の集いの並び方も確認しました。

今日を含めてあと4日。

予行を行うことで、卒業が一気に迫ってきたように感じました。