てこを学習中です! 6年生

2学期に入ってから、6年生は理科で「てこ」の学習に取り組んでいます。

1・2時間目は、1本の棒と支点を使って、10㎏の物を持ち上げ、一人一人がその手応えの違いを感じ取りました。

「力点が支点に近いとすごく重いけれど、遠くを持つととたんに軽くなるよ。なぜだろう?」

「でも、作用点は支点に近い方が軽くなる。自分の予想と違っていた。」

「どちらの実験も、支点からの距離によって、手応えが全然違う。」

「でも、手応えで考えるのは、人によって微妙に違うから、ちょっと分かりにくい。」

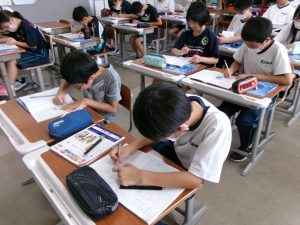

分かったことや新たな疑問を、一人一人がノートに書きました。

子供たちがあいまいで分かりにくいと感じた手応えを、数値化してすっきりと分かるように、

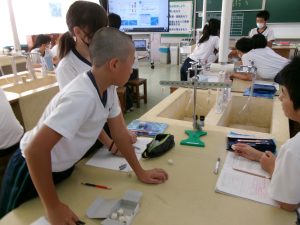

3時間目は砂袋(10㎏、5㎏、1㎏)を使用しました。

支点からの距離が同じなら、砂袋は10㎏で水平につり合うのに、

20㎝内側に動かしただけで、砂袋は倍の20㎏が必要になることに、子供たちはびっくり!

また、反対に20㎝外側に動かすと、今度は6.6㎏になります。

「手応えだとあいまいだったのに、おもりにすると、すごく分かりやすい。」

「どうして倍の重さが必要になるんだろう。」

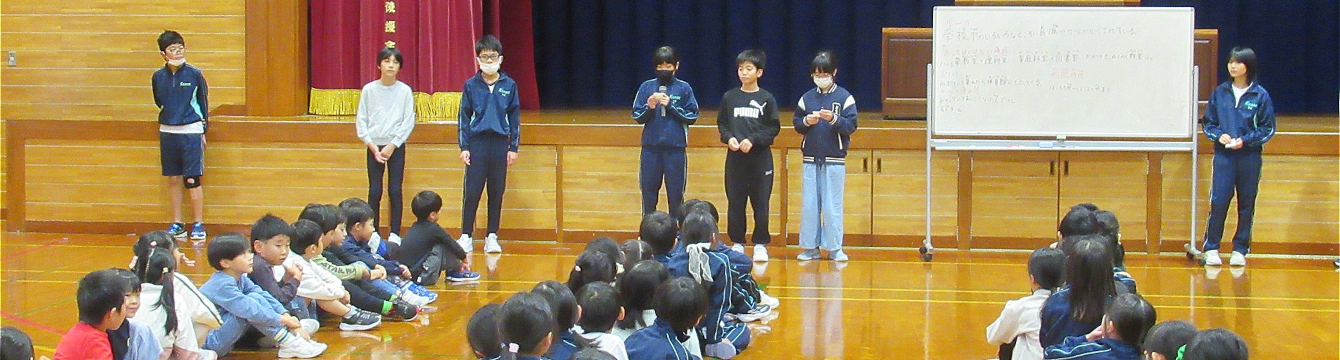

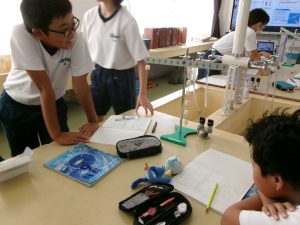

その疑問を解明するために、4時間目は、班ごとに実験用てこを使って実験しました。

実験結果を見て、班ごとに、このことから何がわかるのかを話し合いました。

その後、全体で話し合い、てこのきまりを見出しました。

そして、授業の最後には今日の振り返りをノートに書きました。

「仕組みが分かると、てこがとてもおもしろくなった。支点からの距離とおもりの重さの積が等しいとつり合うことに驚いた。」

「今日の実験で見つけたきまりに、すごくびっくりした。」

「今日の実験の後、みんなで話し合いました。てこのきまりについて、はじめ、私は気付いていなかったけれど、みんなとの話合いで気付けたので、気付いたとき、すごく驚きました。」

「今日の学習で、てこが水平になる法則を見つけるのが難しかったです。でも、いろいろな班の意見を聞いて、法則についてより深く分かりました。」

「次の実験では、おもりを別々の位置にぶら下げて、どのようにしたらつりあうのか、実験してみたいです。」

ノートを読んでいると、子供たちの学びがどんどん深まっていく様子がよく分かります。

これからも、実験・観察を続け、てこの学びをさらに深めていきましょう。