Let’s dance ケセラセラ ★ 5月18日

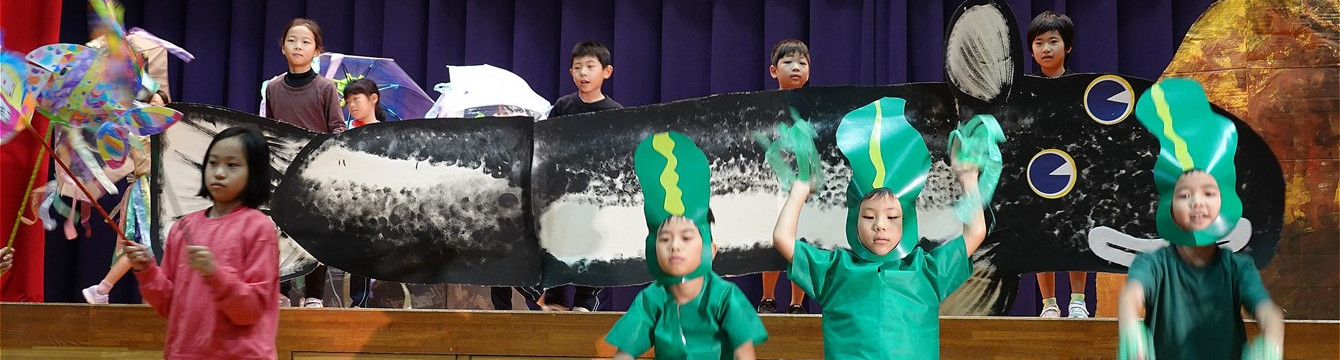

1・2年生は、元気いっぱい、リズムにのって踊りました。

1・2年生は、元気いっぱい、リズムにのって踊りました。

全力で走りきりました!

係の仕事も、応援も、みんな全力です!

力強い行進、みんなの意気込みが伝わる開会式でした。

応援合戦、白団、赤団、6年生が中心となって、アイディアいっぱい、チームワーク

いっぱいのパフォーマンスでした。

一日延期となった運動会。

執行役員の方にご協力いただき、準備が整いました。

さわやかな青空の下、子供たちがグラウンドに出てくるのを

待つばかりです。

今日は、「全力!協力!あきらめずに勝利をめざせ!」のテーマのもと

力いっぱいがんばりましょう。

今日は、最後の運動会練習でした。

これまで練習してきた成果を発揮しようと、子供たちは一生懸命に取り組みました。

赤団、白団に分かれて運動会の目標を確認し、心を一つにかけ声を響かせました。

予行を振り返り、さらによりよい運動会にしようと各学年気合いが入っています。

演技したり、競技したりする子供たちの元気な姿が見られました。

今日の給食のこんだてです。

麦ご飯、牛乳

オムレツ、水菜のみそあえ

キーマカレー

暑い日のカレーもおいしいですね。

予定の競技、演技を全力で行いました。

運動会当日、湖南子の輝く姿をご覧ください。

今日は、さわやかな五月晴れの日でした。

大変暑い日となりましたが、運動会の予行演習を行いました。

子供たちは一生懸命に競技、演技、係の仕事に取り組みました。

すがすがしい青空の下、グラウンドで運動会の練習をしました。

昼休みには、選手リレーの練習をしました。今年は、下学年・上学年に分かれて走ります。

コースの確認をしたり、実際に走ってバトンを渡したりしました。

2年生は、野菜の苗を畑に植えました。

トマト、ミニトマト、ピーマン、ナス、キュウリ等、一人一人大切に苗を運び、ていねいに

植えることができました。毎日の水やり、お世話をがんばってくださいね。

1時間目の全体練習は、グラウンドの水たまりが多かったため、体育館で行いました。

開会式、閉会式、ストレッチ体操などの練習をしました。

親子環境整備活動の後、1・2・3年生は、親子活動がありました。

【1年生】親子でフットサル! 力一杯ボールを蹴り、楽しそうに活動していました。

【2年生】レクリエーションです。新聞紙を使って、じゃんけんや輪投げをして楽しんでいました。

【3年生】ホットケーキづくりです。おいしいホットケーキになるよう、ていねいに混ぜて

いました。

本日、第1回親子環境整備がありました。

7時半から執行役員の方には、一足先にグラウンド周りの除草をしていただき、

絆の森へと作業を進めていただきました。

各学年、担当の場所を親子で作業していただき、感謝申し上げます。

途中で小雨が降り、少し早めの終了となりましたが、雨の中作業していただき、

本当にありがとうございました。

運動会に向け、湖南子は、さらにがんばってくれることと思います。

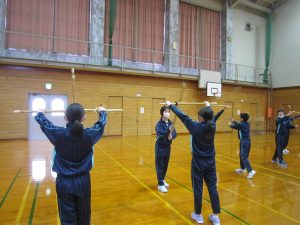

5・6年生は、グラウンドで竹刀体操の練習です。

心を一つに練習に励んでしました。

3年生は、1時間目の全体練習のときから、2時間目の理科の準備をしていました。

ヒマワリの種を植えてから数日。一人一人の牛乳パックの中からかわいい芽が出てきました。

早く芽が出た子、まだ出ない子も、みんなで見合いながら楽しそうに観察していました。

1時間目の全体練習後は、みんなで除草です。

きれいなグラウンドで運動会ができるよう、みんなで力を合わせてがんばっています。

3時間目、十三中学校の田中教頭先生が来校され、6年生にハードル走の指導をしてくださいました。

速く走るためのポイントをいくつも教えていただき、子供たちは全力で走っていました。

3時間目に、運動会の結団式がありました。

赤団、白団の団長、副団長、応援団長、副団長が挨拶をし、6年生がリーダーとなって

応援の練習をしました。

運動会のテーマは、代表委員が中心となって決めました。

今年は、「全力!協力!あきらめずに勝利をめざせ」です。

運動会まで精一杯がんばりましょう!

楽しみにしていたゴールデンウイークが終わりました。

子供たちは、一人一人いろんな思いをもって登校してきました。

今日は運動会の結団式があります。

今日も一日がんばりましょう!

5月11日のPTA親子整備活動の日と試合が重なったため、野球部のみなさんが、

試合後にグラウンドの除草をしてくださっていました。

お父さん方は、草刈り機でグラウンド周辺を。お母さん、子供たちはグラウンドの中の草むしりを。

本当に、ありがとうございます。

運動会に向けて練習が始まっています。

7日には、各団の結団式があります。

5・6年生は、「竹刀体操」、3・4年生は、「湖南ソーラン」の練習に一生懸命でした。

湖南小に代々引き継がれている団体競技です。完成が楽しみです。