みんなで学校をきれいに -Vol.5-

2月8日(月)

全学年

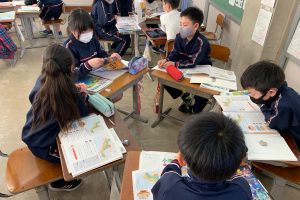

今日も、掃除をする中で、きらっと光る姿を紹介します。

自在ほうきでごみを掃き取ります。

みんなでごみを集めました。ちりとりで取るまで、見守っています。

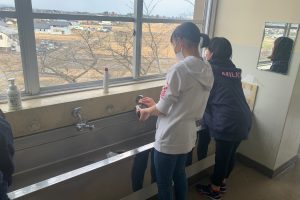

教室前の手洗い場をきれいにします。

手洗い場の、ごみ受けを取り出してきれいにします。

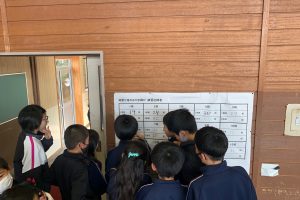

黒板のチョークがきれいに整えられています。

本を整えます。後ろから見ても、真剣な気持ちが伝わります。

廊下に残った汚れを雑巾でふき取ります。

そうじの最後に、自在ほうきに付いたほこりを丁寧に取ります。

一人一人がきれいにしようと取り組んでいます。

素晴らしいことを、当たり前のようにしている子供がたくさんいます。

また、頑張る姿などを紹介します。