学びフェスタⅡ

2月1日(土)に、学びフェスタⅡを行いました。

子供たちは朝からとても緊張している様子でした。

発表では緊張しながらも、生活科や総合的な学習の時間を通して学習してきた一年間の頑張りを、

家の人に伝えようと一生懸命に発表していました。

また、学校運営協議会委員やふるさと学習でお世話になった方々も招待し、一年間の学びの成果を見ていただきました。

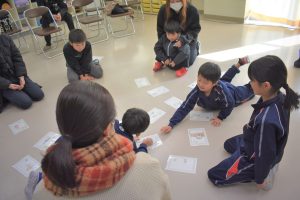

<1・2年生> なだうらとなかよし

生活科の学習で学んだことを発表したり、学校でできるようになったことを披露したりしました。

また、お家の人と、これまでの思い出をかるたで振り返りました。

最後には、感謝の手紙をお家の人に渡し、日頃の想いを伝えました。

黒板にカラフルなメッセージを書いたり、切符を入場チケットとして配っておいたり、

家の人に楽しんでもらおう!と、工夫をたくさん凝らしていました。

<3年生>なだうらの「すてき」発見

大窪大工や白川八幡社について発表しました。

神社等の建造物の特徴や歴史について学んできたことを、たくさんの写真を見せながら伝えました。

すてきだと思ったポイントを理由とともに発表していて、魅力が十分に伝わってきました。

<4年>守ろう 灘浦の海・川・自然

海の子山の子交流学習や宇波川探索等、自然と触れ合った一年間でした。

宇波川については上流と下流で班を分け、発見したことや魚の種類、魚の捕まえ方等を紹介しました。

海の子山の子交流学習の班は、高山市本郷小学校・栃尾小学校の友達と、小境海岸CCZですいか割りや海遊び、砂遊びをしたこと、プレゼント交換をしたことを発表しました。

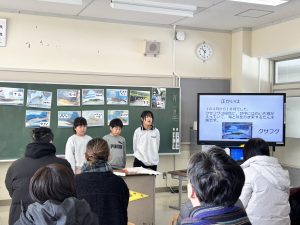

<5年生>伝えよう 灘浦の「食」のすばらしさ

栽培漁業センターや漁業文化交流センターの見学、灰付けわかめ体験、長坂棚田米の田植え・収穫体験等、特産物について学ぶ機会が多くあった5年生は、「食」のすばらしさについてまとめました。

訪れた先で教えていただいたことに加えて、自分たちで疑問に思い、調べてわかったことも

家の人に伝えていました。

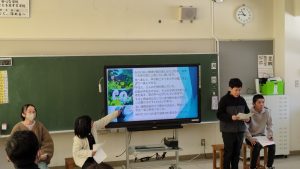

<6年生>未来につなげよう 灘浦のよさ

灘浦みかんと虻が島、石動山についてまとめました。

灘浦みかんについては、灘浦みかんが始まった歴史や特長、収穫・販売体験を通して学んだこと、灘浦みかんを利用した商品等を紹介しました。

虻が島については、市学芸員から教わった虻が島と高岡城との関係、生息植物や生物、石動山との伝説、清掃活動を行っての感想等を紹介しました。

石動山については、石動山を護る会の方から教わった石動山の歴者や植物等を紹介しました。

「灘浦のすばらしさをもっとたくさんの人に知ってもらいたい!自分たちが護っていく!」という気持ちを込めて、「灘浦うまいもんひろめ隊の歌」を6年生全員で歌いました。

最後には、一人一人が感想や決意を述べました。

ふるさと学習でお世話になった地域の方にも、感想を聞いていました。

保護者の皆さん、学校運営協議会委員やふるさと学習でお世話になった方々、発表を聞いてくださりありがとうございました。

また、子供たちの考えたクイズに答えたり、励ましの拍手や声かけをしてくださり、ありがとうございました。

次の、「親学びプログラム」では、宇波と女良の防災士の方から、灘浦地区の防災についてお話していただきました。

保護者の皆様におかれましては、ご多用の中、ご参観くださりありがとうございました。

子供たちの学びの成果をご覧いただき、再発見した灘浦の素晴らしさについて、ご家庭で話題にしていただけると幸いです。