2月10日(水)今日の献立

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、フライ餃子、じゃがいものきんぴら、はるさめスープ

今日のフライ餃子は、香ばしく揚げてありました。

食べるとカリカリといい音がして、食べ応えがありました。

温かい春雨スープもおいしかったです。

今日もおいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、フライ餃子、じゃがいものきんぴら、はるさめスープ

今日のフライ餃子は、香ばしく揚げてありました。

食べるとカリカリといい音がして、食べ応えがありました。

温かい春雨スープもおいしかったです。

今日もおいしくいただきました。

2月9日(火)

はまなす学級

6時間目の活動を紹介します。

はじめに、ノートに字を書きました。

姿勢よく、丁寧に書きました。

次は、笛を演奏します。

先日、テストがありました。

練習をしているので、自信があります。

先生と一緒に演奏します。

二人の音が合わさって、きれいに響きました。

満足そうな表情でした。

2月9日(火)

昼休み

これまで練習してきた八の字跳びの計測が始まりました。

縦割り班ごとに、1分間跳んだ回数を記録します。

これまでの練習とは違い、跳ぶ前に緊張感があります。

回数を数え始める少し前から、縄を回し始めます。

縄の音がよく聞こえます。

スタートです。どの班も一斉に跳び始めました。

1回目の計測が終わりました。

縄の回し手が代わります。

2回挑戦しました。よい方の記録を表に書きます。

今日、1番多く跳んだ班は77回も跳びました。

回数が多く跳べなくても、満足そうでした。

この後も、計測の様子を紹介します。

2月9日(火)

中休み

縄跳び練習の2回目です。

今日は、縦割り班の17班から19班が練習をしました。

最後の練習なので、力が入ります。

「1,2,3、、、、、23,24、、、」

「はい、はい、はい」

回数を数える声や、縄に入るタイミングをとる声が体育館に響きます。

跳んですぐに縄から抜けます。

回す人が交代しながら練習します。

すぐ縄に入ることができない子供の背中を押し、縄に入るタイミングを教えている上級生もいました。

いよいよ、次は計測をします。

1分間で何回跳ぶことができた回数を数えます。

みんなで、励まし合い、助け合って八の字跳びを頑張りましょう。

2月9日(火)

2年 体育

冬の間は、外を力いっぱい走ることはできません。

2年生は、体育の時間に体育館で力いっぱい走りました。

はじめは、鬼ごっこです。

鬼にタッチをされると、仲間にタッチをしてもらうまで動けなくなる「氷鬼ごっこ」をしました。

鬼が、たくさんいます。

逃げる人は必死です。

鬼にタッチされた人は、仲間の助けを待ちます。

「助けて」

微笑ましい声があちらこちらから聞こえます。

先生も一緒に逃げます。

氷鬼ごっこが終わるころには、子供たちの頬が赤くなっていました。

次に、「おひっこし」というゲームをしました。

ステージ側から反対側へ、鬼にタッチされずに走るというゲームです。

最初は、先生が一人で鬼をします。

みんな喜んで先生を交わして走っていきます。

2回目は、鬼が2人、3回目は鬼が3人と増えていきます。

体育館中に、元気な声が響き渡りました。

力いっぱい走ることができました。

2月9日(火)

6限 6年 書写

今日は「銀河」という文字を学習し、清書をしました。

前回の学習で、練習時間をとったのですが、中心線を意識すると文字が幅広になり、バランスをとるのが難しいという課題が見付かりました。

今日は、整った文字を目指し、気を付けながら練習しました。

背筋を伸ばして、筆を立てて、丁寧に書いています。

小筆で、学年と名前を入れます。

清書ができたら、1枚提出します。

準備や、片付けも慣れたものです。

さすが6年生です。

落ち着いた、大人のような文字で作品が仕上がりました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

麦ご飯、牛乳、オムレツ、フルーツヨーグルト和え、ポークカレー

今日は、カレーの日でした。

カレーの日は、コンテナ室や配膳をしてる教室から、とてもい香りが届くので、

すぐにカレーだと分かります。

そして、配膳するのも、食べるのも、とてもはやいです。

今日もおいしくいただきました。

2月9日(火)

1年

朝の会と国語科の学習の様子をお知らせします。

今朝は雪の中の登校になりました。

一度、雪が解けたグラウンドにも、ふかふかの雪が積もりました。

8時30分、朝の会が始まります。

今日の日直当番が前に出てきて、朝の会の進行をします。

とても姿勢がよいです。

大きな声で「おはようございます」の挨拶をします。

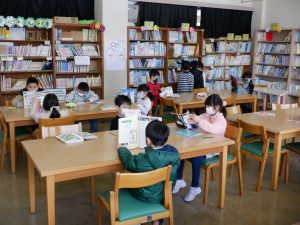

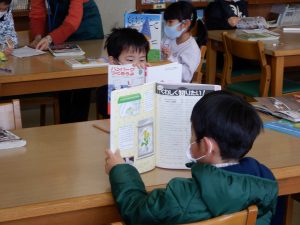

3時間目の国語科の時間には、図書室へ本を借りにいきました。

今までに借りていた本を返し、新しい本を選びます。

貸し出しカードに記入します。難しい文字は、図書館司書の先生がお手伝いしてくださいます。

手続きが終わって、借りた本を静かに読み始めます。

入学してから、もうすぐ1年になります。

1年生は、小学校生活のリズムをしっかりと身に付けています。

次はどうしたらよいのか、見通しをもって考え、落ち着いて実行することができます。

新1年生の見本として、立派なお兄さん、お姉さんになる準備は、もう整っています。

2月8日(月)

中休み・昼休み

縄跳び練習の2回目です。

今日は、縦割り班の9班から16班が練習をしました。

外は、雪がちらつく寒い日になりましたが、子供たちにとってそんなことは関係ありません。

休み時間になると体育館に集まり、すぐに練習を始めます。

ふざけて走り回る人はいません。

2回目の練習になると慣れてきているので、縄を回すスピードが速くなります。

どんどん速くなります。

1、2年生は跳べるのかな、縄に入ることができるのかな、と心配していると、5年生がそのときだけ縄を回すスピードを緩めてくれました。

その後、また、スピードを上げます。

今日の班は、なかなか回数が伸びませんでしたが、「ごめん」という声や、「今、今」というタイミングを計る声があちらこちらから聞こえました。

運動が得意な人だけでなく、みんなで八の字跳びを頑張ろうという気持ちが伝わりました。

みんなで、励まし合い、助け合って八の字跳びを頑張りましょう。

2月8日(月)

6年

6年生は、6年間の学習のまとめに取り組んでいます。

「小学校のまとめ」という問題集を使って、小学校で学んだ内容が確実に身に付くようにしています。

真剣に取り組んでいます。

問題を解いた後、各自で答えを確かめます。

答えを確かめている間も、集中は乱れません。

先生も、一緒に問題に取り組んでいます。

教室が、問題に集中する一体感に包まれています。

難しい問題も、繰り返し解くと分かるようになります。

中学校でも頑張れるように、小学校の学習内容を確実に身に付けましょう。