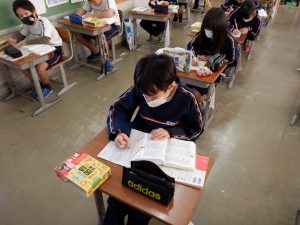

感性豊かに

11月26日(木)

4年 音楽

今日は、鑑賞の学習をしました。

「メヌエット」「クラリネット ポルカ」の2曲を聞いて、感じたことを表現しました。

「メヌエット」を聞きながら、

「きれいな曲」「ゆったりと踊っているよう」「子守歌のようだった」

と、感想を書いていたのですが、

曲調が変化して激しくなったところでは、何人もの子供が変化に驚き両手を上げる場面がありました。

つい、顔を見合わせて微笑みがこぼれる場面でした。

気を取り直して、鑑賞を続け、「フルートの音がきれいで流れているような曲だった」等という感想をもちました。

2曲目は、「クラリネット ポルカ」です。

門島先生の助言を聞いて、ひらめくようです。

「クラリネットの音はフルートよりも少し音が低い」

「音が弾んでいる」

「メヌエットは音が流れていたけれど、この曲は音を切っているところがあれば、続けているところもある」

とても、豊かに曲の様子を感じ取っています。

さすが4年生、この感受性の豊かさをお互いへの優しさに生かします。