12月18日(金) 今日の献立

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、ちくわのカレー揚げ、もやしのナムル、チゲ風豚汁

今日の献立には、カレー粉や白菜キムチが入っていて、

スパイシーな味付けでした。

子供にも食べやすく、おいしくいただきました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、ちくわのカレー揚げ、もやしのナムル、チゲ風豚汁

今日の献立には、カレー粉や白菜キムチが入っていて、

スパイシーな味付けでした。

子供にも食べやすく、おいしくいただきました。

12月17日(木)

登校時のことです。

教員が、玄関前の除雪をしていました。

すると、

登校してきた6年生が、すかさずスコップを手に取り除雪の手伝いをしてくれました。

そうじが終わり、5時間目が始まる前のときのことです。

5年生の書初の学習で書いた作品の下に敷いていた新聞紙を集めていると、通りかかった6年生が無言で手伝ってくれました。

さらに、その場所を通りかかった他の6年生が次々と片付けを手伝ってくれました。

6年生はこの他にも、いろいろな場面で力を貸してくれたり、下級生にたくさんのことを教えてくれたりしています。

ありがとう。

12月17日(木)

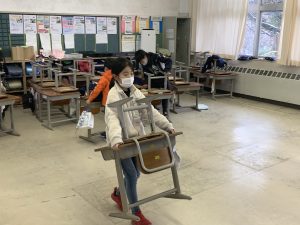

全学年 掃除

掃除の達人、16回目です。

雪が降り、寒さを感じたり、床が湿気で滑りにくくなったりして掃除をしにくくなっています。

そんな状態でもまじめに掃除をする人を紹介していきます。

廊下の床が湿気で湿って、ほうきが滑りにくいのですが、一生懸命にごみを集めます。

5年生がまじめにごみを集めている後ろで、6年生が1年生にほうきの使い方を教えています。

そうじの達人もほっと一息です。

机をてきぱき運びます。

重くてもがんばります。

協力して黒板をきれいにします。

教員も窓そうじをがんばります。

雪がちらつきますが、ものともしません。

みんながんばっています。

また、すてきな姿や頑張る姿を紹介します。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、卵巻きウインナー、スパゲティソテー、米粉のスープ

今日の米粉のスープは、じゃがいもやにんじんが入ったスープでした。

さらりとした食感で、とてもおいしかったです。

体がほかほかと温まりました。

今日も、おいしくいただきました。

12月16日(水)

子供たちが待ちに待っていた雪が降りました。

今日はあまり気温が低くなかったのか、水分の多い雪が積もっていました。

子供たちには、大きな水たまりも、風の冷たさも関係ありません。

休み時間になると、防寒着を着て、グラウンドへ駆け出していきます。

思い思いの方法で、友達と雪で遊んでいます。

遊びに夢中になり、靴下が濡れてしまうこともあります。

替えの靴下を持ってきていると、安心です。

しばらくは、天気予報に雪のマークが並び、北陸らしい冬の天候が続きます。

登下校や休み時間には安全に十分気を付けて、雪に親しんでほしいと思います。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、ミックスみそまめ、青菜の切干和え、かきたま汁

今日は、「鉄強化献立」でした。

ミックスみそ豆には、大豆、ひよこ豆、カシューナッツ、高野豆腐が入っていました。

配膳の様子を見ていると、ミックスみそ豆を配る係の子供が、

「高野豆腐が、必ず一つより多く入るように、よそってあげんならん」

とつぶやきながら、注意してよそっていました。

理由を聞くと、

「だって、もしも、誰かのおかずに入っていなかったら、その人悲しいやろ」

と、友達のことを考えた優しい言葉が返ってきました。

周りの子供たちも賛同していました。

思いやりの心が育っていることを、うれしく思いました。

今日も、おいしくいただきました。

12月15日(火)

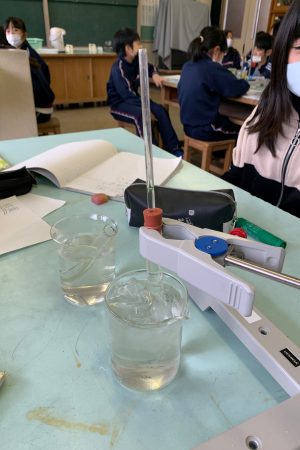

4年 理科

「ものの体積と温度」の学習をしています。

水を温めたときに、かさがどのように変化するのかを調べました。

ガラス管の中に入った水を、お湯で温めたり、冷たい水で冷やしたりすることで体積がどのように変化するかを調べました。

ガラス管には、マジックで目じるしが書かれています。

その目じるしを基準にして、体積を調べます。

はじめに、お湯で温めます。

ガラス管の水の位置が、目じるしよりも上がります。

ゆっくりですが、確実に変化する様子に興味をもって、食い入るように調べます。

中には、何㎝しるしから水面が上がったかを調べる班がありました。

7mm水面が上がったそうです。

数字で表すと、誰でもすぐに分かります。

誰にでもはっきりと分かる考え方は、科学的な考え方につながるものです。

これからも、このような考え方や伝え方をしていきましょう。

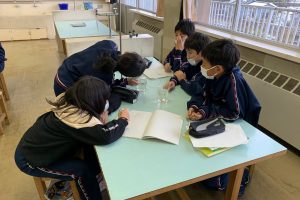

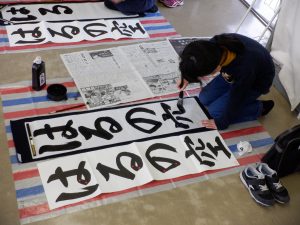

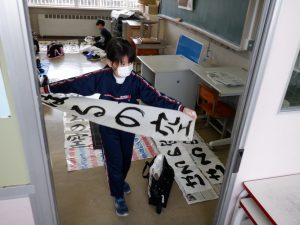

12月15日(火)

3年

今日は、3年生が書初の学習に取り組みました。

3年生は、初めて書初道具を使います。

先週は、道具を出し入れする練習をしました。

今日は、いよいよ新品のだるま筆、墨池、文鎮等を使って、書初用の大きな用紙に書きます。

3年生の課題は「はるの空」です。

最初に、今日の目当て「一枚に、四つの文字を書く」と

「『は』と『る』の『結び』の形に気を付ける」を確認しました。

さっそく準備です。

教室と少人数教室に分かれ、準備をします。

準備ができたら、さっそく墨を付けて書きます。

一筆一筆、心を込めて書きます。

清書を書きます。

でき上がったら、廊下に持っていき保管します。

破れないように、汚さないように、そっと移動します。

終わったら、手際よく片付けます。

初めてのだるま筆でしたが、思いのほか扱いが難しかったようです。

でも、集中を途切れさせることがなく、頑張って練習をすることができました。

また、準備や片付けなど、自分のことを自分でできたのも、すばらしいと思います。

学校では、あと2回、書初の学習を行う予定です。

そのあとは、冬休みにご家庭で練習をし、令和3年1月8日の始業式の後に、校内書初大会を行います。

提出してもらった清書は、12月22日(火)、23日(水)の個人面談の折には、各教室の廊下に展示してあります。

ぜひ、ご覧になり、頑張りや成長を認めたり、冬休みの練習の励みにしたりと、ご家庭での話題にしていだけるとありがたいです。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、焼きシシャモ、キャベツとわかめの甘酢和え、肉じゃか

今日は、お魚と和え物の和食の献立でした。

肉じゃがには、ほくほくのじゃがいもが、ごろごろと入っていました。

大きなじゃがいもは、箸で割って一口分の大きさにしてから食べました。

今日も、おいしくいただきました。

12月14日(月)

6年 特別活動

6年生は、1年生と一緒に楽しい時間を過ごそうと計画をしています。

今日は、その準備をしました。

折り紙で、グループごとに、飾りを作ります。

色の組み合わせにも気を付けて、楽しそうに、落ち着いて作ります。

つなぎ合わせて、どれくらいの長さになったか確かめます。

長い飾りができました。

6年生の優しさと、しっかりしたところを感じ、心が温かくなりました。

飾り付けた教室がどのようになるか、1年生との触れ合いがどのようになるか、楽しみです。