今日の5年生 6月26日

6月26日(水)

朝の時間です。

先日から、5年生は玄関先をはいてくれています。

今日の階段がきれいになっていました。

ありがとう。

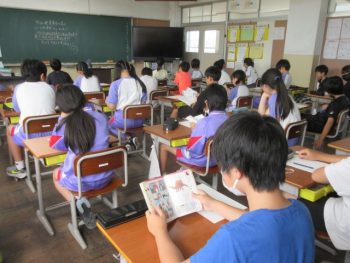

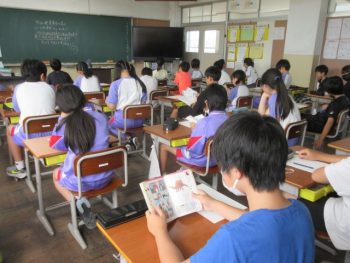

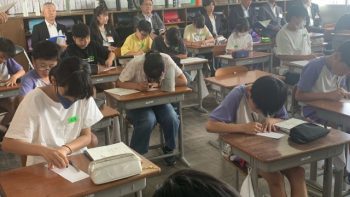

算数の時間です。

「課題を1分半でノートに書きましょう」

先生から声がかかりました。

1分半という条件が出されたことで、一気に集中してノートに書いていました。

6月26日(水)

朝の時間です。

先日から、5年生は玄関先をはいてくれています。

今日の階段がきれいになっていました。

ありがとう。

算数の時間です。

「課題を1分半でノートに書きましょう」

先生から声がかかりました。

1分半という条件が出されたことで、一気に集中してノートに書いていました。

6月25日(火)

2年生

これから国語の授業が始まります。

算数会をしました。

がんばって、計算問題を解いていました。

4年生

朝の会です。

算数の時間です。

角度の大きさを「〇直角」という表現で表す学習をしました。

5年生

図工の時間です。

パソコンで写真を撮って、アニメーションを作りました。

どんなアニメーションができたのでしょうか。

お子さんに聞いてみてください。

体育の時間です。

いろいろな動きをして、体を支える感覚を刺激しました。

楽しそうでした。

6月21日(金)

朝、昨日玄関前を掃除してくれた子供たちが、

「今日もします」とほうきで砂を集めてくれました。

短い時間でしたが、さっと始めて、きれいに砂を集めてくれました。

このような体験の繰り返しが、能動的な態度につながるのだろうと思いました。

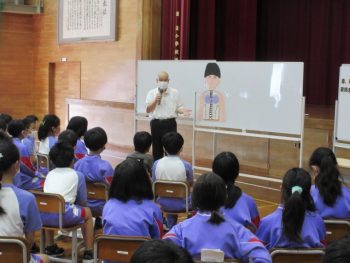

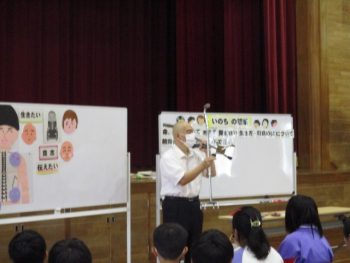

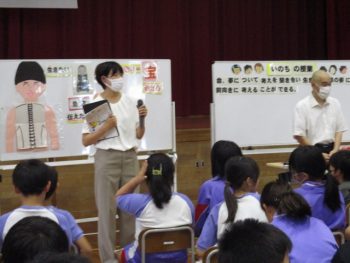

6年生が先生を招き、命の授業を行いました。

先生について予め知らされていたため、親近感があったようです。

先生が体育館にいらっしゃるとハイタッチを求める子供もいました。

授業が始まると、先生ご自身の体験をもとに、命の大切さを話してくださいました。

体験に基づく生の声に、子供たちは引き込まれていました。

先生の子供たちに対する思いに、体育館全体が引き締まった空気に包まれました。

授業の途中で、宮沢寛治の詩「アメニモマケズ」の中で、好きなところを発表しました。

勇気をもって、発表することができました。

発表した子供の優しさが伝わってきました。

先生たちが小学校6年生のときにどのような夢をもっていたか話してもらいました。

先生から、このような姿になってもらいたいというお話もしていただきました。

最後には、授業の感想を言える子供が何人もいました。

前に出ようとどうしようか迷っていた子供もいました。

次の機会は、一歩踏み出してみましょう。

命の授業を終えた子供たちは、命の大切さを実感していたようでした。

一人一人大切な命です。

一人一人何かになりたくて、それでもなれないジレンマを抱えながら一生懸命生きています。

みんな違って、同じところがあって、一人一人大切な存在だということ、生きていればいいことがある、改めてそう考えさせてもらえた授業でした。

6月20日(木)

朝、玄関にいた子供たちが玄関先をきれいにはいてくれました。

登校したときに友達が砂をはいている様子を見て、ちりとりを持ってきてくれる子供もいました。

上級生が砂をはく様子を見ている下級生もいました。

たくさん砂をとって疲れたのでしょうか、それとも満足しているのでしょうか。

玄関先の砂が少なくなりました。

一生懸命に作業をする姿は見ていて気持ちがよかったです。

ありがとう。

6月19日(水)

プール掃除をしました。

6年生が、きれいにしてくれました。

初めはプールの底に残っていた汚れをデックブラシできれいにしました。

更衣室へ行き来する階段もきれいにしました。

暑い日でした。

水深調節台もきれいにしました。

細かいところまで丁寧にきれいにしました。

目立った汚れがとれたところで、雑巾できれいにしました。

楽しそうでした。

道具をきれいに片づけました。

6年生のみなさん、ありがとう。おかげできれいになりました。

教職員が仕上げをしました。

子供が帰った後、プールの縁や壁面などをきれいにしました。

きれいになりました。

ご近所の迷惑にならないように気を付けながら水を張っています。

6年生のおかげで水泳学習の準備ができました。

間もなく水泳学習が始まります。

夏の訪れを感じます。

6月17日(月)

算数の時間です。

練習問題をしました。

友達同士教え合いながら、考えました。

問題が解けたら先生に確かめてもらいました。

がんばって問題を解いていました。

外国語の時間です。

アルファベットのカードを使って、「Do you have ~?」と、やりとりをしました。

アルファベットカード26枚のうち、5枚を選びます。

ALTの先生が、英語でたずねました。

「Do you have a “B”?」

自分が選んだ5枚のカードの中にBのカードが入っていたら、「Yes I have.」入っていなかったら「No I don’t.」と答えました。

アクティビティの中で、英語の表現に慣れていきました。

6月10日(月)

今日は、学校訪問研修会といって富山県教育委員から指導者を招き、研修を行いました。

これまでに、時間をつくりながら授業の準備を進めてきました。

教員も、子供たちもがんばっていました。その様子を紹介します。

なかよしビンゴをしました。

前の友達が言ったキーワードに続けて、自分が考えたキーワードを言います。

キーワードがどんどん増えていきます。

「お店の名前」というお題になりました。

近所にあるコンビニエンスストアの名前がいくつも続きました。

おもちゃのお店が出てくると、次々とおもちゃのお店が続きました。その言い方が楽しく回りで見ていた大人の笑いを誘っていました。

みんな楽しく学習しました。

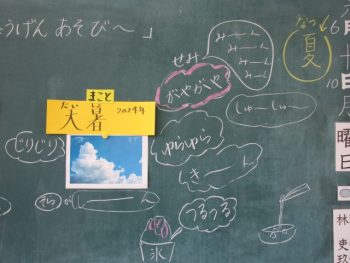

夏の言葉のニュアンスを感じるために、オノマトペを使って言葉遊びをしました。

暑い夏がくるな、と思いました。

授業を行った後、よりよい指導になるように、資料の見せ方や子供への声のかけ方などについて話し合いました。

教員も、日々学んでいます。今日の研修会で学んだことを今後の指導に生かしていきます。

6月10日(月)

今日は、学校訪問研修会といって富山県教育委員から指導者を招き、研修を行いました。

これまでに、時間をつくりながら授業の準備を進めてきました。

教員も、子供たちもがんばっていました。その様子を紹介します。

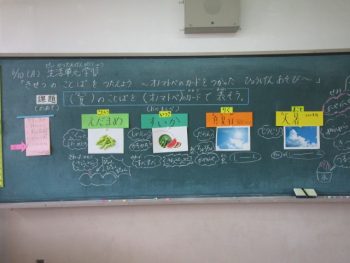

国語の時間です。

日常の心に残った風景を切り取って俳句に表しています。

今日は、作った俳句を見直しました。

「あまがえる しずくしたたる 葉の上に」

「あまがえる わっしょいわっしょい 雨がくるぞ」

子供たちが工夫しました。

言葉を考えながら、自分が伝えたかったことは何だったかと考え直しました。

表現を工夫するということは、自分の思いを確かにすることかもしれませんね。

体育の時間です。

マット運動の学習をしています。

目指す動きにつながる動きを練習しています。

いろいろな練習の場も工夫しています。

動きをタブレットで記録しました。

グループで見合います。

今日の学習を振り返りました。

今日の振り返りが、次の学習のヒントになりそうですね。

授業を行った後、よりよい指導になるように、資料の見せ方や子供への声のかけ方などについて話し合いました。

教員も、日々学んでいます。今日の研修会で学んだことを今後の指導に生かしていきます。

6月6日(木)

外国語の時間です。

誕生日はいつか、誕生日に何をしたいかと英語でたずねました。

ALTの先生に言い方のヒントをもらいました。

前に出て、英語でやりとりしました。

日本語では、授業中に誕生日に何をしたいか聞くことはないと思いますが、英語を使うと抵抗なく聞きことができます。

お互いの意外な一面を知ることもできますね。

国語の時間です。

俳句の学習をしています。

アジサイを使った俳句の一部を自分の表現に変えました。

どのような表現にしたか、グループで話し合いました。

「アジサイがおどっている」、とか「ダンスホール」という表現をしていました。

一人一人が考えたことを、伝えていました。

廊下に、面白いカードが掲示してありました。

一筆書きで書いた線でできた模様に色を付けたそうです。

黙々と、一言も話もせずに集中して色を塗っていたそうです。

集中している時間を楽しんでいたのでしょう。

6月4日(火)

国語の時間です。

俳句の学習をしています。

今日は、比喩表現に挑戦しました。

アジサイが雨にうたれている様子を例えました。

「おどってる」という表現が聞かれました。

どのような言葉で表現するか考えることで、言語感覚が刺激されて思いや考えをうまく伝えることにつながるといいですね。

体育の時間です。

マット運動の学習をしています。

回転が大きくなるように、ゴムを使って目印を作りました。

手で体の重みをしっかりと支えて、怪我がないように大きな回転を目指しましょう。